| |

|

| Accueil |

| Toothpicks |

|

En 1951, les championnats du monde de vol libre planeur se déroulent à Lesce-Bled (Yougoslavie, actuellement Slovénie), selon le règlement édicté par la F.A.I. en vigueur depuis 1950, catégorie A2 [actuellement catégorie appelée F1A].

C'est un modéliste autrichien, Oskar CZEPA, qui gagne ce championnat, Ce ne fut peut-être pas une surprise, les autrichiens étant connus pour être d'excellents modélistes, en recherche permanente dans le domaine de l'aérodynamique. Le plus célèbre d'entre eux, à cette époque, étant sans conteste Erik JEDELSKY, connu pour avoir étudié les profils qui portent maintenant son nom. Ce qui fut une surprise pour de nombreux participants, ce sont les planeurs avec lesquels les autrichiens participèrent, se démarquant radicalement des standards de l'époque.

Nous essaierons de comprendre

comment les modélistes autrichiens ont pu arriver à des machines ayant une telle configuration.

Merci à Jean-Pierre Di Rienzo à qui j'ai emprunté sans vergogne une partie des textes de son "Histoire des planeurs" ! [8] |

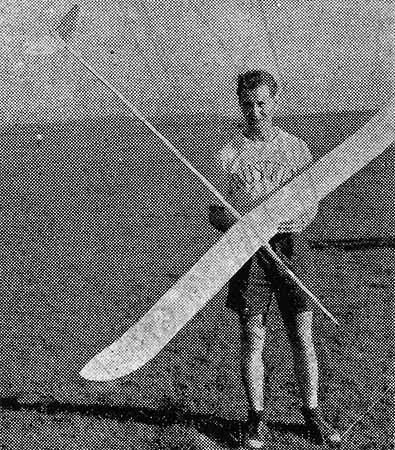

L'équipe d'Autriche aux Championnats du monde 1952. Oskar CZEPA est le deuxième en partant de la gauche |

Le podium des championnats du monde de vol libre planeur 1951 [7]

1 - Oskar CZEPA (Autriche)

2 - Ljube PETKOVSKI (Yougoslavie)

3 - Arne HANSEN (Danemark) |

Caractéristiques du Zahnstöcher d'Oskar CZEPA Caractéristiques du Zahnstöcher d'Oskar CZEPA |

Pourquoi Zahnstöcher [Toothpick en anglais, le "Cure-dents" en bon français] ? Ce surnom fut imaginé par les concurrents anglais, qui firent une maquette du modèle vainqueur d'O.Czepa, lors du banquet de clôture des championnats du monde 1951, à l'aide de.... cure-dents.

C'est sous l'appellation "Toothpick" ["cure-dent" en anglais] que ces machines sont restées dans l'histoire de l'aéromodélisme.

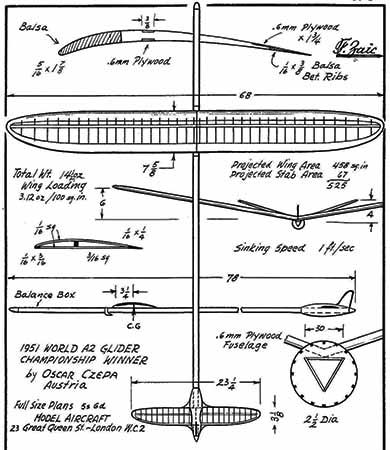

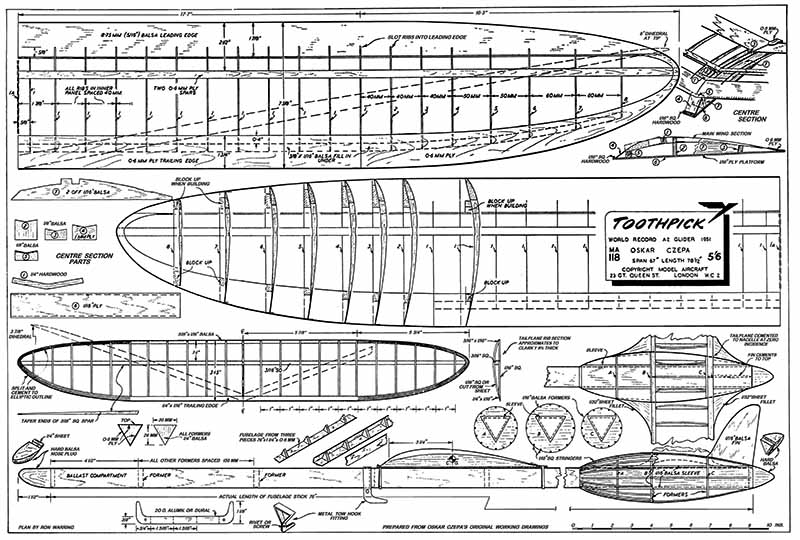

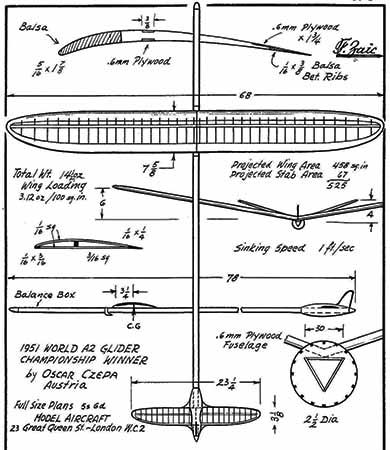

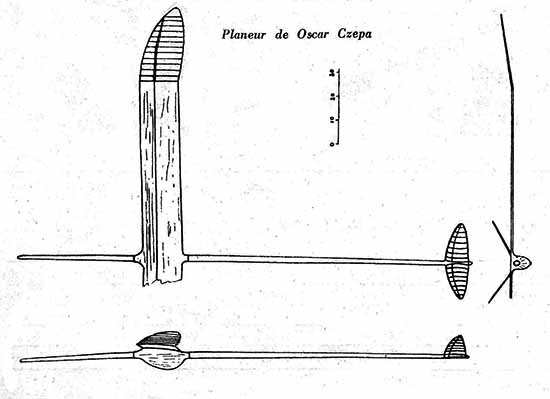

Oskar CZEPA a lui-même présenté son modèle dans la revue américaine Model Aircraft en décembre 1951. Oskar CZEPA a lui-même présenté son modèle dans la revue américaine Model Aircraft en décembre 1951. |

---- ----

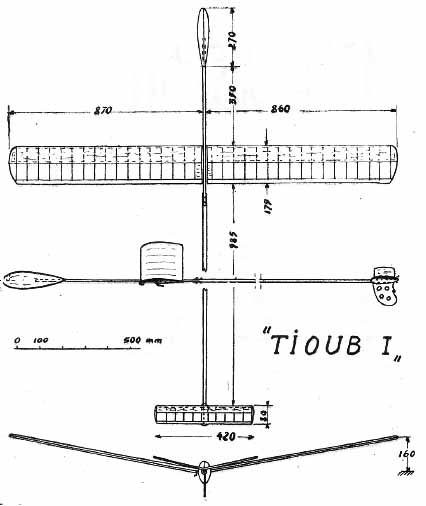

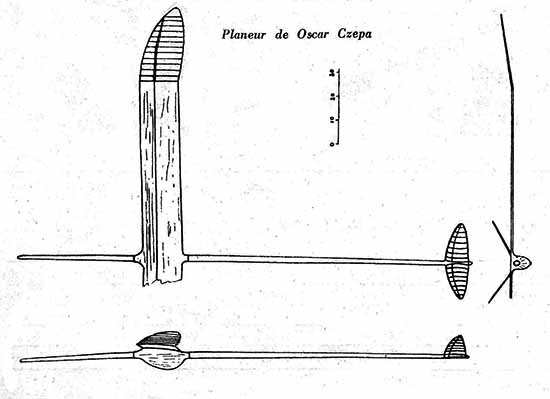

[Article Model Aircraft, décembre 1951] ---------------[Dessin de Franck Zaic, Year Book ?]

- -

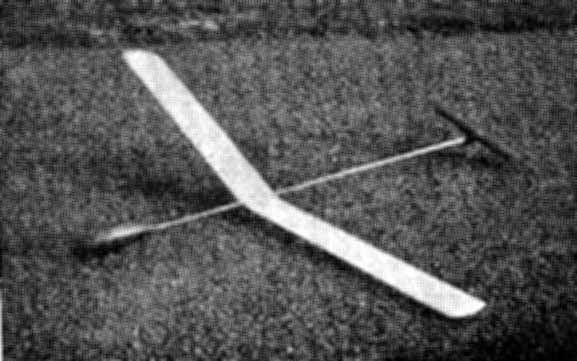

Le Zahnstöcher d'Oskar CZEPA de 1952 [1]

|

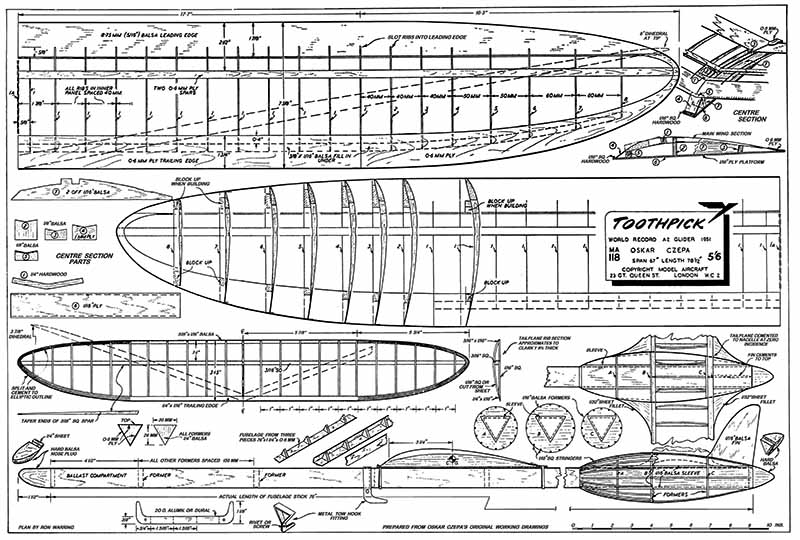

| PLAN |

| Le plan ci-dessous accompagnait l'article de Model Aircraft de décembre 1951. |

[Model Aircraft, décembre 1951] |

| |

|

|

|

| |

Envergure : 1700 mm |

Profil d'aile : ? |

|

| |

Longueur : 1990

m |

Corde aile : xx mm |

|

|

Hauteur : mm |

Surface : 30,0 dm² |

| |

Allongement : ? |

Surface projetée : 29,54 dm² |

|

| |

|

|

|

| |

|

Profil stabilisateur : Clark Y modifié |

|

| |

Masse du prototype : 397

g |

Corde stabilisateur : xx mm |

|

| |

Charge alaire : 11,7

g/dm² |

Surface stabilisateur : 4,58 dm² |

|

| |

|

Surface stab projetée : 4,32 dm² |

|

| |

Taux de chute : 30 cm/s |

|

|

| |

|

Surface totale projetée : 33,86 dm² |

|

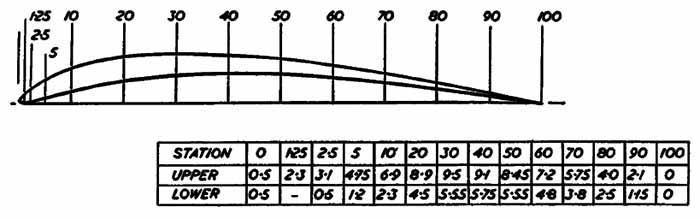

| * Le profil d'aile très cambré et surtout très fin. |

|

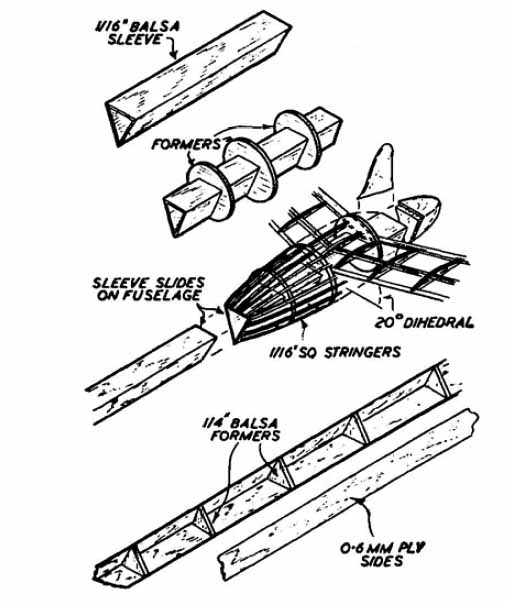

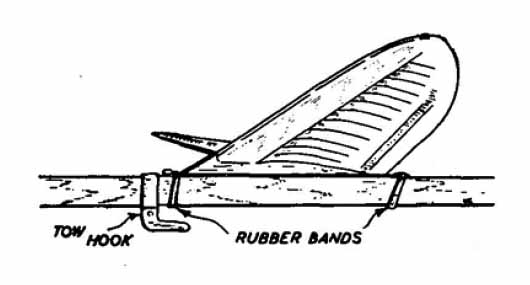

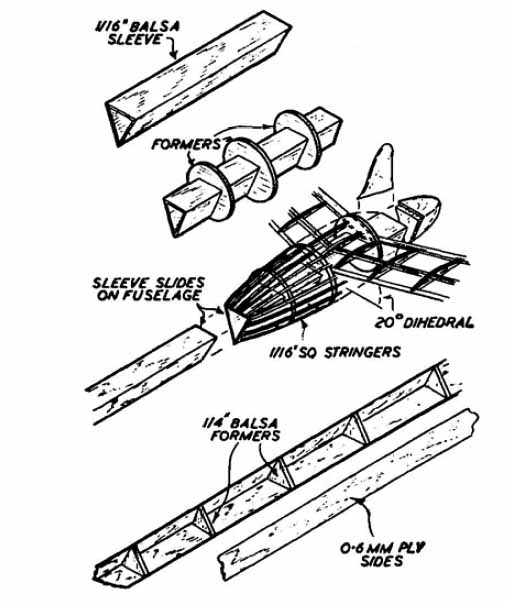

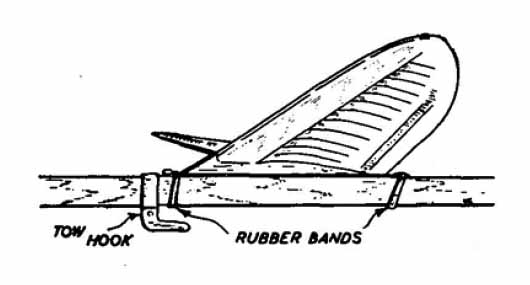

| * Le long fuselage est une simple poutre de section triangulaire en CTP 0,6 mm. |

[Model Aircraft] |

| * Les ailes sont simplement posées sur le fuselage, maintenues par des bracelets en caoutchouc. |

[Model Aircraft] |

_volar-libremente.jpg)

[Volar libremente] |

REGLEMENT DES CONCOURS "Planeur de vol libre A2" REGLEMENT DES CONCOURS "Planeur de vol libre A2" |

Avant de pouvoir analyser les caractéristiques des planeurs conçus par les compétiteurs, il nous faut revenir sur la règlementation en vigueur.

En 1950 la FAI [Fédération Aéronautique Internationale] élabore de nouveaux règlements pour les compétitions internationales de vol libre. Ces nouveaux règlements vont révolutionner la conception des planeurs de compétition. Inspirée d'une catégorie déjà pratiquée dans les pays de l'Europe du Nord, la formule fut dénommée "A2" par les anglo-saxons, mais sera plus connue en France comme ''Nordique ''.

La formule A2 imposait pour les planeurs les critères suivants : |

Aire totale des surfaces portantes (aile + stabilisateur horizontal) : comprise entre 32 et 34 dm2,

Masse minimale en ordre de vol : 410 g

Maître-couple minimal : (aire des surfaces portantes)/100 soit 34 cm2,

Longueur de câble de treuillage 100 m maximum.

Toutes les autres caractéristiques des machines étaient libres.

Lors d'un vol, le chronomètre est arrêté lorsque le planeur touche le sol ou lorsque la durée de vol dépasse 300 sec.

Dans ce dernier cas on dit dans le jargon modéliste qu'un "maxi" a été réalisé. |

| L'adoption des formules FAI en concours va bouleverser la conception des planeurs, le chronomètre devenant le seul juge de la valeur intrinsèque d'un modèle. |

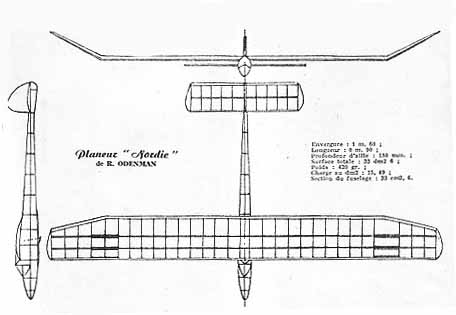

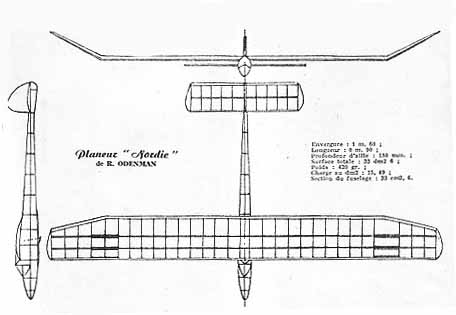

| Le planeur de R. Odenman (Suède), classé second aux Championnats du monde 1950, est très représentatif des planeurs dessinés par les modélistes des pays nordiques, et dont la FAI s'est fortement inspirée pour son nouveau règlement.

Envergure : 1,60 m,

Longueur : 0,80 m,

Corde d'aile : 182 mm,

Surface totale 33 dm2,

Maître-couple : 33 cm2,

Poids : 420 g |

Planeur de R. Odenman (Suède) typique des planeurs scandinaves.

2e aux Championnats du monde 1950 [Le MRA]

|

Evolution des machines A2 Evolution des machines A2 |

Les texte suivants est essentiellement dû à Jean-Pierre Di Rienzo [8]

Lors de l'élaboration d'un appareil seule l'efficacité étant prise en compte, au détriment de toutes autre considération, d'ordre esthétique entre autre, les nouveaux règlements vont conduire à une uniformisation des planeurs, conduisant pratiquement à une formule monotype.

Deux tendances, principales, eurent la préférence des modélistes :

- la 1ère direction des recherches donna naissance à des modèles caractérisés par une envergure de 1,65 m en moyenne ; généralement double dièdre ; profil d'aile creux et mince ; stabilisateur de faible surface à profil plat ou peu creux ; long bras de levier arrière, bi-dérive ou plus rarement mono dérive ; fuselage carré, losange ou à facettes en treillis de baguettes balsa de 4 x 4 ou plus simplement 4 planches de balsa 30/10.

Mais progressivement la mono dérive gagna la confiance des pratiquants par sa simplicité de mise en œuvre du système de commande du virage, après le largage du câble de treuillage. |

Le Jub-Jub conçu par J.P.Templier en est un parfait exemple |

| Heureusement tous les planeurs A2 n'étaient pas des "caisses à voler". Comme exemple, nous ne citerons ici que l'Attanasio, dessiné en 1951 par Paolo Evangelisti, avec lequel Gianfranco Lusso remporta le Championnat d'Italie de vol libre en 1953. |

Attanasio, A2 de Paolo Evangelisti (Italie, 1951) |

| - la 2ème école conduit à la réalisation de fuselage plat, comme une limande, orienté dans le sens vertical. La hauteur devenait très conséquente afin de satisfaire la règle du maître-couple minimum. Certains compétiteurs n'hésitèrent pas à disposer le fuselage horizontalement dans le but d'augmenter la surface portante. Toutes les caractéristiques aérodynamiques ( envergure, profil, bras de levier....) étaient identiques à la 1ère école. Cette génération de planeurs à fuselage plat après divers tâtonnements, perfectionnements est devenue ''la'' solution incontournable et prévaut toujours en 2010. |

"Nordique" à fuselage plat [Le MRA]

|

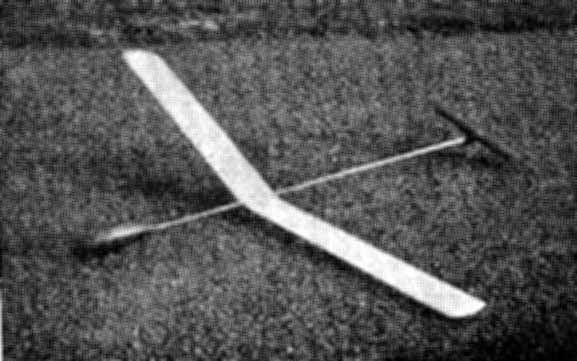

L'école autrichienne L'école autrichienne |

Si la quasi majorité des modélistes des cinq continents s'étaient orientés vers les deux tendances dont nous venons de parler, à contrario deux écoles autrichienne et allemande avaient choisi une direction toute différente.

Considérant qu'en modélisme le fuselage n'a qu'une fonction prédominante, celle d'unir les ailes et les empennages , ils décidèrent de réduire ce dernier à sa plus simple expression : un tube. De ce fait un fuselage constitué d'un simple tube réalisé en balsa roulé, planchettes de balsa, papier roulé !!! de section circulaire, carrée, rectangulaire voire ovale permettait d'obtenir aisément le poids mini imposé par le règlement (soit 410 grammes), tout en réduisant la surface '' mouillée ''. De surcroît ce gain de poids, poids gagné sur la construction d'un fuselage plus complexe, reporté sur le renforcement de la structure de l'aile permettait la réalisation d'une aile de plus grande envergure, donc accroissement non négligeable de l'envergure et de ce fait des performances.

C'est la voie explorée par Erich JEDELSKI, Oskar CZEPA et d'autres modélistes autrichiens (formant ce que l'on appellera l'École autrichienne) avec le succès que l'on sait. |

Considérations aérodynamiques Considérations aérodynamiques |

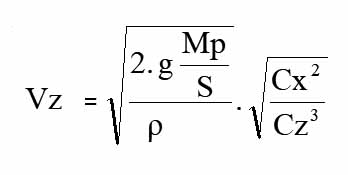

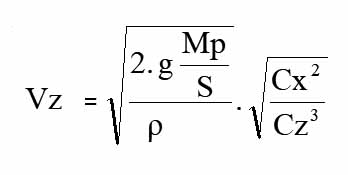

Dans la conception d'un "Nordique" c'est la recherche du plus faible taux de chute verticale possible qui est prépondérante.

|

Pour fixer les idées, supposons qu'avec une longueur de câble de 100 m un bon lanceur puisse larguer le planeur à 70 mètres d'altitude. En air neutre, pour réaliser un "maxi" c'est à dire un vol de 300 secondes, il faudra que la vitesse de chute verticale Vz soit inférieure à 70/300 = 0,33 m/s ou 33 cm/s

De quoi dépend Vz ?

On montre aisément que Vz est proportionnelle à la racine carrée de la charge alaire Mp/S, mais aussi du rapport Cx2/Cz3 |

|

Avec :

- g accélération de la pesanteur

- p masse volumique de l'air

- Mp masse du planeur

- S surface portante : Mp/S est donc la charge alaire

- Cx coefficient de traînée

- Cz coefficient de portance

|

g et p sont des paramètres indépendants du planeur.

Pour minimiser Vz il faudra concevoir une machine telle qu'elle ait :

- la plus faible charge alaire possible,

- un coefficient de traînée aussi faible que possible,

- un coefficient de portance le plus grand possible. |

| Les autrichiens ont poussé à l'extrême l'optimisation de ces paramètres : |

* Pour la charge alaire le règlement ne laisse guère de marge de manoeuvre les surfaces maxi et poids mini étant imposés : la charge alaire sera de l'ordre de 12 g/dm2. |

* Diminution du coefficient de traînée Cx :

-----

en réduisant le fuselage au strict minimum pour maintenir les surfaces portantes, d'où ces fuselages "cure-dents" [mais avec l'obligation d'un bulbe renflé à l'avant ou à l'arrière, pour avoir le maître-couple minimal imposé par le règlement].

----- en réduisant la surface du stabilisateur horizontal. Sur la plupart des modèles autrichiens la surface du stab est de l'ordre de 15% seulement de la surface des ailes. Mais, pour des raisons de stabilité longitudinale du planeur, on ne peut pas abaisser impunément le "volume" du stabilisateur : Si on diminue la surface, il faut augmenter le bras de levier arrière, d'où ces fuselages qui n'en finissent pas...

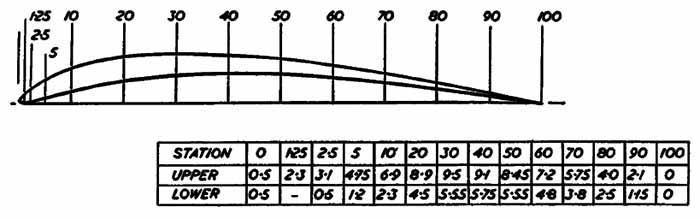

---- en réduisant l'épaisseur du profil d'aile

|

* Augmentation du coefficient de portance Cz :

---- Elle est obtenue par l'adoption de profils très creux et très fins.

|

2 modèles autrichiens de 1951 2 modèles autrichiens de 1951

|

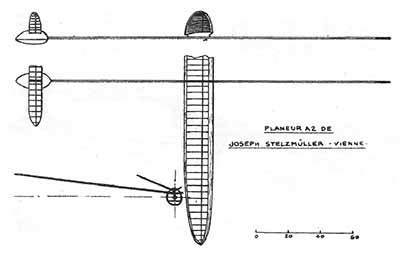

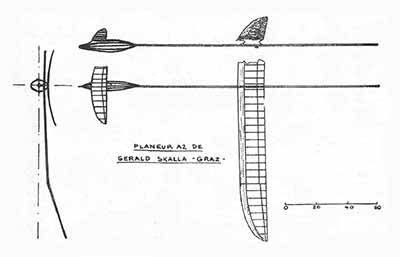

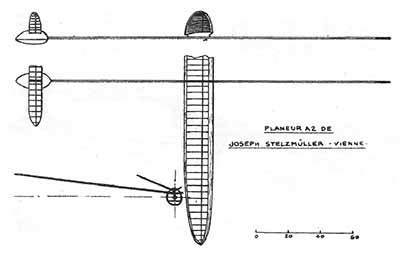

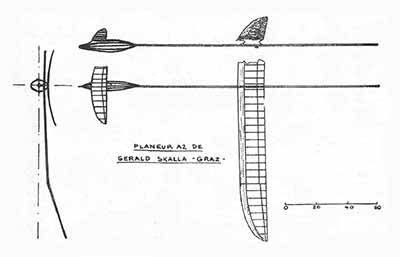

| Dans le MRA n° 165 de décembre 1952, J.-P. Templier présente les planeurs de deux concurrents autrichiens ayant participé aux championnats du monde |

Modèle de Josef Stelzmüller (Vienne) |

Modèle de Gerald Skalla (Graz) |

Specs

Aile

- Envergure : 2 m

- Corde emplanture : 170 mm

- Allongement : 13,2

- Surface projetée : 30,2 dm2

- Profil : dérivé du G-417, calé à 3°

Stabilo

- Envergure : 500 mm

- Corde d'emplanture : 80 mm

- Surface

: 3,8 dm2

- Allongement

: 6,5

- Profil

: biconvexe symétrique calé à 2°

- Dièdre

: 140 mm en bout

Fuselage

- Longueur : 2,28 m

- Bras de levier : 820 mm

- Longueur en avant de l'aile : 1100 mm

-

Centrage : 30% de la corde d'emplanture

Construction

Fuselage en bois dur rond à l'avant ; maître-couple ovoïde en balsa creusé.

Parachute déthermaliseur logé dans ce maître-couple.

Aile en deux parties reliées par broches, entièrement en bois dur, à l'exception

du bord d'attaque en balsa plein.

Poids élevé : poids total de l'ordre de 500 grammes.

|

Specs

Aile

- Envergure : 2 m

- Corde emplanture : 170 mm

- Allongement : 13,1

- Surface projetée : 30,4 dm2

- Profil : Flamingo calé à +1°

- Flèche avant : 4°

- Dièdre : 150 mm en bout d'aile

Stabilo

- Envergure : 480 mm

- Corde d'emplanture : 100 mm

- Surface : 3,6 dm2

- Allongement : 6,4

- Profil : plat calé à -3°

- Dièdre

: 50 mm en bout

Fuselage

- Longueur : 1,92 m

- Bras de levier : 850 mm

- Longueur en avant de l'aile : 740 mm

-

Centrage : 25% de la corde d'emplanture

Construction

Fuselage en bois dur rond de diamètre 12. Lest par tube de cuivre à l'avant.

Maître-couple ovoïde en construction classique (couples et lisses).

Petite dérive braquée à l'extrémité du fuselage.

Aile de construction classique à l'exception du bord de fuite en contreplaqué mince de 8/10e de mm, sur 40 mm environ, supporté par un faux bord de fuite en balsa. Crochet légèrement décentré, fixé directement au fuselage, à la verticale du centre de gravité. |

| |

Un modèles français Un modèles français

|

| En France, Jacques Morisset a publié dans Le MRA des articles relatifs aux toothpicks et a étudié et le Tioub. |

[Le MRA] |

Des centaines de modélistes, par le monde cédèrent à la tentation et construiront un cure-dents.

Mais, si génial que paraissait le concept au point de vue performance par réduction des résistances passives, rendement amélioré de l'aile suite à l'allongement conséquent, réduction des interactions dues à la trainée du fuselage et de la jonction ailes/fuselage les problèmes n'en étaient pas moins présents.

En particulier les problèmes rencontrés lors du treuillage, louvoiements car la surface verticale stabilisatrice était trop faible. En effet afin de respecter le règlement, surface du maître-couple supérieure à 34 cm2, qu'un simple tube de diamètre 20, 15 voire 10 ( tube aluminium ) ne permettaient pas d'obtenir les artifices les plus divers furent imaginés : bulbe placé à l'avant du fuselage, à l'arrière de l'aile, juste devant ou juste derrière le stabilo.

Mais tous ces subterfuges ne représentaient pas une surface verticale suffisante, autorisant un treuillage en toute sécurité : le lâcher du planeur devait être parfait. |

2003 - Le Zahnstöcher radio-assisté 2003 - Le Zahnstöcher radio-assisté |

En 2003 (?) Alfred HAIDEN, a remis le Zahnstöcher au goût du jour en reconstruisant un modèle radio-assisté.[5]

[6] [6] |

Alfred HAIDEN ou Oskar CZEPA ? Présentation du Zahnstöcher radio-assisté |

Ajout de gouvernes de profondeur sur le modèle radio-assisté [5] |

|

Sources documentaires Sources documentaires

|

| [1] "Les modèles aux championnats du monde de planeurs" , Le MRA n° 163, octobre 1952, p 5, 7. Présentation du Zahnstöcher d'Oskar Czepa.

[2] "Deux Toothpick" , J.-P. Templier, Le MRA n° 165, décembre 1952, p 5, 14.

[3] "Tioub, planeur nordique d'étude", Jacques Morisset, Le MRA n° 170, mai 1953.

[4] "Toothpick ", Oskar Czepa, Model Aircraft, décembre 1951. Site Outerzone. Plan du Zahnstöcher

[5] "Für Freunde des Antikmodellflugs, der 'ZAHNSTOCHER' ferngesteuert, Page "Zanstöcher". Site Oskar Czepa. Ein Leben für den Modellflugsport.

[6] "ZAHNSTOCHER (Toothpick) de Erich Jedelsky, Alfred Haiden, Oskar Czepa", Site Volar libremente. Plan du Zahnstöcher

[7] "Flugmodellsport - Freifliegende Modelle (Weltmeisterschaften)", Site Sport Komplette.de. Plan du Zahnstöcher

[8] "Histoire des planeurs", Jean-Pierre Di Rienzo. Communication personnelle.

[9] "M. A. presents the glider of the year", Oskar Czepa, Model Aircraft, décembre 1951.

|

Page

créée le

22/05/2020, dernière modification 12/06/2020 Page

créée le

22/05/2020, dernière modification 12/06/2020 |

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|

|

|

|

----

----

-

-

_volar-libremente.jpg)