| Accueil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

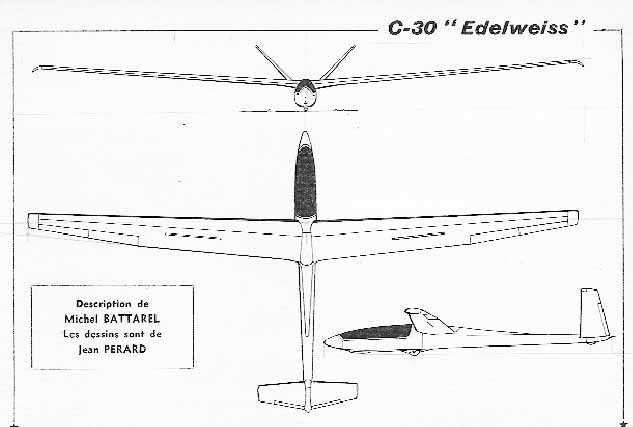

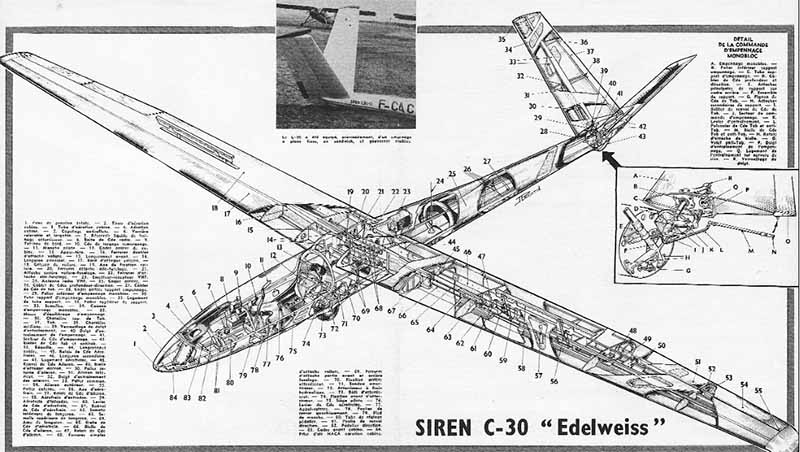

Siren C-30 Edelweiss |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jean CAYLA [19xx-1996] Jean CAYLA en place avant dans le Breguet 904 "Grand Sylvain" (Nom de baptème donné par sa fille à la gloire de Sylvain FLOIRAT), à La Ferté-Alais en 1956 (Roger BOUCHART en place arrière) [Photo collection Roger BOUCHART] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Première réalisation de la SIREN dans le domaine du vol à voile, premier planeur français à pilotage couché, premier planeur français construit presque entièrement en matériau sandwich, le C-30 "Edelweiss" n'est cependant pas l'oeuvre d'une équipe nouvelle désireuse de sortir des sentiers battus. Il représente au contraire l'évolution logique d'un ensemble d'études et d'expérimentations s'étendant sur plus de 10 années. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Principes de base de l'étude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Principe de base de cette étude : Obtenir les performances maximales compatibles avec une bonne maniabilité en évolutions serrées à basse vitesse. Tout naturellement le profil de la voilure fut choisi en fonction des essais en souffleries réalisés par Jean Cayla. Pour assurer le meilleur respect possible de ce profil il fut décidé de réaliser un revêtement intégral de la voilure en sandwich. Le souci d'utiliser au mieux tous les facteurs susceptibles de diminuer la traînée imposait l'adoption d'un fuselage à maître-couple minimum, d'où pilotage "allongé", plus encore que sur le "Foka" où le corps du pilote reste encore, dans une certaine mesure, en position assise... bien que déjà très "relaxe". Tous ceux qui ont expérimenté l'un et l'autre donnent cependant la préférence à l'appareil français dont le "siège-couchette" se serait révélé plus confortable et plus aisément adaptable aux dimensions de chacun. La visibilité évidemment excellente sur les côtés, serait encore acceptable vers l'avant. Par contre, il semble bien que certaines opérations courantes en vol, comme lire la carte, prendre des notes, photographier un point de virage, doivent poser quelques problèmes. Quel gain peut-on attendre, sur le plan aérodynamique, d'une telle disposition ? Dans le cas de l'Edelweiss, le maître-couple est diminué d'un tiers par rapport au Breguet 901, soit une diminution d'environ 25 % de la surface mouillée. Le bénéfice aux basses vitesses est relativement faible : guère plus d'un point sur la finesse max, soit environ 3 %. Mais cette proportion augmente avec la vitesse, pour atteindre, aux vitesses maximales d'utilisation (180 km/h) de 8 à 10 % de la finesse en ce point de la polaire. L'avantage n'est donc sensible que pour les planeurs rapides et reste, tout compte fait, relativement faible. Il peut cependant avoir, en Championnat, une grosse importance, ajouté aux autres gains de finesse, plus modestes encore, résultant de la forme du fuselage, du raccordement de la voilure, du fini de surface, de la nature des empennages... En course de vitesse, la victoire tient souvent à peu de chose. Un mot enfin sur ces empennages, dont la disposition en V, assez controversée, est devenue la "signature" de tous les planeurs dessinés par Jean Cayla depuis la "Fauvette". Il y trouve les avantages suivants par rapport à l'empennage cruciforme classique : réduction de 15 % de la surface totale, à maniabilité et stabilité égales, diminution des interactions aérodynamiques. Pour réduire, d'autre part, la traînée en évolutions, c'est à dire gouvernes braquées, les deux surfaces étaient à l'origine sur l'Edelweiss, entièrement mobiles. Mais des problèmes d'équilibrage n'ayant pu être résolus, faute de temps, obligèrent le constructeur à les remplacer provisoirement par des empennages à plans fixes. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LES PROTOTYPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ce n'est que neuf mois après le dépôt du projet, au début de 1962, que fut commencé le travail en atelier, avant même que ne soit signé le marché officiel, portant sur deux prototypes destinés à participer aux Championnats du Monde 1963 [à Junin, en Argentine]. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le premier prototype F-CACE [1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| DESCRIPTION DU PROTOTYPE 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le planeur SIREN C-30 Edelweiss est une monoplace de compétition répondant aux normes de la classe Standard FAI. Les commandes d'ailerons et d'aérofreins sont rigides, en circuits ouverts, pour pallier les ecarts de dilatation en envergure. Les différents paliers sont en rilsan. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

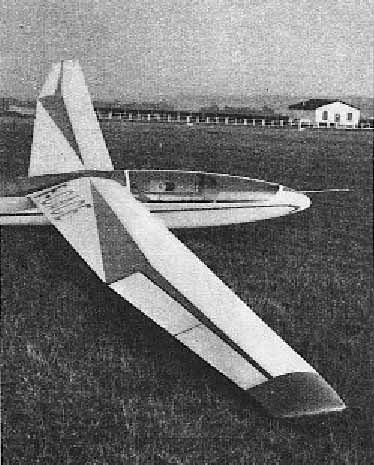

Photo mettant en évidence la flèche inverse du prototype C-30.01 [1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LE FUSELAGE Le fuselage, intégralement moulé, comprend deux parties principales :... |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LES EMPENNAGES Les empennages, trapézoïdaux, de 2,20 m2 de surface totale... |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

D [1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| L'ATTERRISSEUR L'atterrisseur se compose d'une roue non escamotable... |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B Specs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Profil Göttingen 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B Polaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[5]  [11] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La dernière version du K-8 fut le modèle C qui fit son apparition en 1974. Le 18 avril 1974, l'Office Fédéral de l'Aviation de Brunswick autorise la production du K-8C. Il se différentiait de la version B par Explicitement, la brochure de l'échantillon indique l'interdiction de voltige pour tous les K-8. Le vol en nuage est, voire pas du tout seulement autorisé pour un tel K 8 de toutes les séries avec bouchon. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8 modifiés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B Torpedo (ou Cabrio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Certains K-8 ont été transformés en torpedo, avec des cockpits plus ou moins ouverts. En voici deux exemples très différents. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ici seule la partie supérieure de la verrière a été enlevée [1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

--- --- D-0209 - Un autre K-8 torpedo [21] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8 motorisés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B Stihl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dans les années 1970, divers essais de motorisation de planeurs ont été réalisés, et le K-8 n'a pas été en reste. La première motorisation d'un K-8 est due à Eckard BRUNS, de Münster (premiers essais le 28 avril 1966 ?), qui a utilisé un moteur de tronçonneuse Stihl Sk 120-FL. Avec une cylindrée de 95 cm3 ce moteur développait une puissance de de 4,8 kW (6,5 CV) à 6000 tr/min. Le réservoir de 10 litres était suffisant pour 2,5 heures, permettant un vol de plus de 200 km. Le K-8B Stihl ne pouvait pas décoller seul, la motorisation permettait seulement de faciliter la recherche des thermiques ou de prolonger la durée d'un vol. À plein régime, le K-8B Stihl montait à 0,67 m/s à 70 km/h. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

----- ----- Moteur Stihl Sk 120-FL -Musée de la Wasserkuppe |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| En 1976, une trentaine de K-8B avaient été convertis en motoplaneur Stihl. En 1966, la transformation avait coûté 1 450 DM (valeur nominale d'environ 730 euros). Eckard BRUNS rapporte aussi que deux K-8B ont été équipés de deux moteurs chacun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

K-8B "Stihl" [1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B KM48 D-KOBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un essai du même genre fut réalisé en 1967 par von BOMHARD qui adapta sur un K-8 de série un petit moteur Wankel (moteur dit "rotatif") juché au sommet d'un pylône démontable. Ce moteur du type KM 48 était fabriqué par Fichtel et Sachs. Pour un poids de 8,5 kg et une cylindrée de 160 cm3, il développait 7,4 kW (10 CV) à 4500 t/mn en entraînant en prise directe une hélice propulsive de 80 cm de diamètre. Ainsi équipé le K-8B/KM 48 avait 2 heures d'autonomie à 95 km/h, une vitesse ascentionnelle de 0,6 m/s mais ne pouvait décoller par ses propres moyens. L'expérimentation de ce prototype, malgré l'enthousiasme qu 'elle suscita à l'époque, n'eut pas de suite en raison de difficultés rencontrées dans la mise au point des moteurs Wankel. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-- --  [Musée de la Wasserkuppe] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B 2M D-KOFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Heinrich HENNIG a choisi une solution sensiblement différente. Avec ses élèves de l'école professionnelle aéronautique de Detmold il a pu motoriser un K-8B et le rendre autonome. Dans un premier projet il a installé dans chaque aile un moteur Stihl SK 120-137FL avec une hélice propulsive tournant dans une fente percée dans l'aile. Ce prototype a été désigné K-8B-2M (et immatriculé D-KOFO). Le 13 juillet 1968, le K-8B 2M D-KOFO a décollé pour la première fois, mais l'envol autonome était juste possible. Malheureusement le bruit était très fort, au-dessus des normes de cette époque. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

K-8B 2M [1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B Lloyd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HENNIG poursuit ses essais. Il remplace les deux petits moteurs Stihl par un moteur Lloyd LS 400 de 14,7 kW (20 CV) qu'il place dans l'aile droite, l'hélice tournant dans une fente étant toujours propulsive. Cela donne le K-8B Lloyd, qui vole le le 21 Mai 1972. Après beaucoup de travaux d'optimisation, le bruit avait pu être réduit à un niveau supportable. En 1973, son pilote, K. LAUMANN, remporte le 4ème concours allemand de motoplaneurs (à Burg Feuerstein, DE) dans la classe III, devant 12 participants. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[1] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

--- --- [Wasserkuppe] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Heinrich HENNINGS poursuit ses recherches pour diminuer le niveau de bruit de la motorisation. Il imagine de coupler deux ou trois hélices à 2 pales sur un même axe, tournant en sens contraires. Mais cette idée n'aboutira pas et les K-8B ne voleront qu'avec des hélices à 2 pales.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B OK-CUO 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un autre K-8 motorisé, dans la région de Prague [8] et [16] Le pylône n'est pas rétractable. Noter le montage de la roue avant |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8 Jet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rafael ANGEL, pilote francomtois, nous fait part de sa réalisation, qu'il a dénommé K-8 Jet [ou K-8J] : "" L'appareil est enregistré comme ULM Classe 3. [Infos du 31 décembre 2018] Vidéo [3' 54''] du premier décollage. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le K-8B motorisé de Rafael ANGEL à Pontarlier.  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 12 août 2019 - Rafael nous donne des nouvelles de son K-8 Jet : |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8 en France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Une interrogation des registres de la DGAC [Direction Générale de l'Aviation Civile] donne 37 K-8 encore immatriculés en France (en octobre 2018), |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

F-CHSF (Romanin les Alpilles) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Romanin les Alpilles - 2003 [photos Vincent Besançon] [6] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| F-CEGB (Grenoble - Le Versoud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

F-CEGB [20] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| F-CEJC (Nancy-Malzéville) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[photo Antoine Godbillot, 2006] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| F-CHME (Puivert, Aude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| F-CPQB (Puivert, Aude) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

F-CPQB (Aude, FR) [] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| D-4315 (La Montagne Noire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[Photo Sylvain Godbillot, 2005] [19] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8 autour du monde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Plus de 450 K-8 encore existant et en état de vol avaient été recensés par le Centre de Vol à Voile de Saint-Florentin Chéu il y a quelques années : un vaste choix de décorations pour un maquettiste ! Malheureusement lors de la refonte du site, ces pages ont disparu. Ci-dessous quelques K-8 pour lesquels nous avons plusieurs photos ou des infos supplémentaires. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HB-880 (Suisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Beat GALLIKER de l'association IG Albatros a photographié les 3 K-8 suisses suivants [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| PH-1206 (Hollande) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| From Eric Munk [VGC News 148, Winter 2016] "" |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| K-8B D-4011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

D-4011 SFG "IlSa" Marpingen (DE) [2] [17] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Sources documentaires |

| [1] par Michel Battarel, Aviation MAgazine n° ? 1963 [2] , vol. 6 sailplanes 3, par Hans-Jürgen Fischer, Modellsport Verlag 2001 [3] , par Peter F. Selinger, Stiftung Deutsches Segelflugmuseum mit Modellflug Wasserkuppe, 2004 [4] , par Richard et Monique Ferrière, Seidec 1982 [5] , site Alexander Schleicher Segelflugzeugbau [6] , site Rétroplane |

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|

---

---

----

----