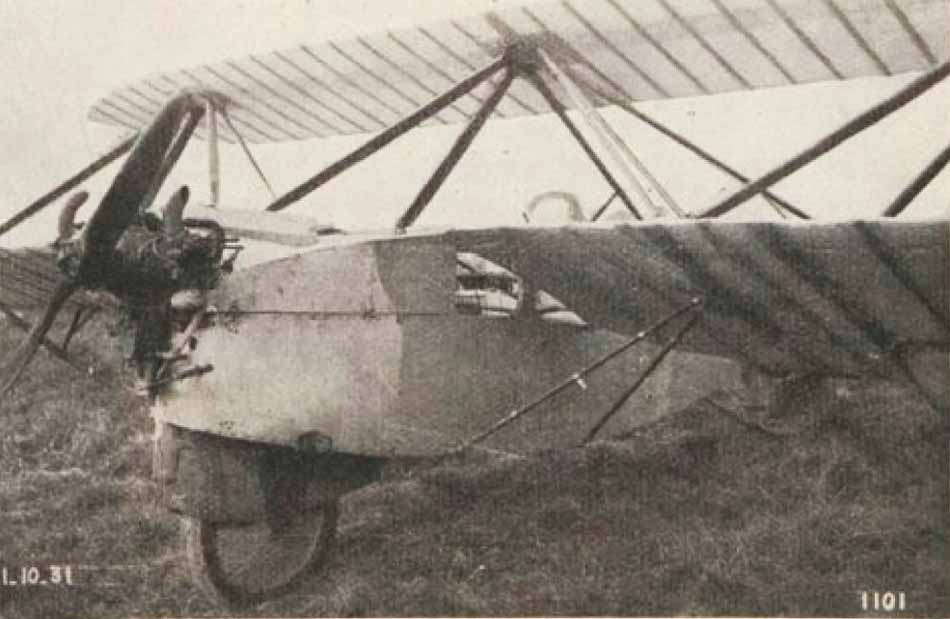

Le Leyat-19, qui faisait l'objet d'un contrat avec le Service Technique de l'Aéronautique (STAé), avait fait l'objet, à Villacoublay, 'aux mains d'ESPANET, le chef-pilote de Nieuport, le L-19 entame en 1929 d'un programme d'essais qui avait démontré qu' il se stabilise automatiquement. Mais il prouva aussi à son concepteur la nécessité d'abandonner le «train» tricycle du véhicule routier pour un atterrisseur monotrace.

Leyat ramène l'appareil à Meursault et entame une profonde modification de cette machine. |

[Doc 073]

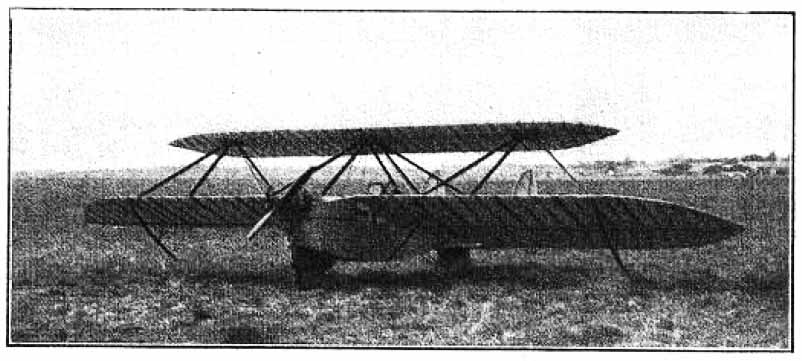

La Nature 1er décembre 1932 L'AVIONNETTE HÉLICA

Nous dirons tout d'abord quelques mots de l'avionnette « Hélica ». Dans les avions usuels, tous les éléments sont rigidement solidaires les uns des autres, et les déformations nécessaires à la conduite des appareils sont introduites uniquement par le jeu des organes de gouverne, seules pièces mobiles. Dans l'avionnette Leyat , l'aile est rendue indépendante du fuselage, de façon qu'elle se présente dans le vent relatif sous une incidence eonstante. Cette incidence est commandée non plus par le fuselage, mais par un petit gouvernail de profondeur solidaire de la cellule mobile. L'aile est ainsi indépendante du fuselage; l'inertie longitudinale, toujours considérable, de celui-ci n'a plus d'effet sur l'orientation de l'aile, qui conserve fidèlement l'angle d'attaque que lui impose son gouvernail de profondeur. L'avionnette « Hélica » a été expérimentée, en vol à Beaune et a donné les résultats suivants. 1°) Identité des réflexes en vol et au sol : un amateur s'asseyant , pour la première fois, dans un appareil aérien, s'il n'a pas été déformé par la pratique d'un autre avion, conduit correctement au sol et apprend à voler seul et sans danger en moins d'une heure de totalisation. 2°) La maniabilité au sol de cette machine s'est montrée telle que des virages corrects ont pu être réussis à la vitesse de vol, sur un rayon de 45 m malgré un fort vent. 3°) L'arrêt à l'atterrissage, sous l'angle de vitesse maxima, a pu se faire sans redressement du pilote, en moins de 17 m. 4°) Des décollages ont été effectué. sur le terrain de Beaune, de la façon suivante : le départ est pris en vent arrière, l'Hélica effectue un virage court, incliné à l' intérieur du virage comme une motocyclette, quelle que soit la vitesse du vent et décolle en entrant vent debout. Cette manoeuvre s'effectue sur une bande de terre de 100 m sur 40, située perpendiculairement au vent, sur une bande si réduite qu'aucun autre avion n'eût pu prendre le départ. " |