| Accueil | |

| Les planeurs Leyat-Jacquemin | |

|

|

Après sa collaboration avec LéO & Olivier qui ne s'était pas très bien passée, Leyat s'associe avec André-Félix JACQUEMIN pour poursuivre ses travaux sur les appareils à ailes mobiles ["ailes vivantes"]. Leur collaboration a d'abord conduit à la construction, en 1932, d'un premier planeur, modifié en 1933 dans une deuxième version,qui, ayant donné satisfaction à ses concepteurs fut rapidement transformée en motoplaneur. |

|

| Déçu par le manque de motivation des responsables de ce projet, et les mauvaises relations qu'il entretient avec certains personnels de l'entreprise, la proposition de collaboration que lui fait André-Félix JACQUEMIN va permettre à Marcel LEYAT de se lancer dans un nouveau projet correspondant à ses idées. Il accepte donc de travailler avec Jacquemin, mais impose ses conditions : continuer les recherches et le développement d'appareils à "aile vivantes". Il va pouvoir ainsi librement mettre en application cette formule aérodynamique qui lui est chère depuis plus de vingt ans, ainsi que les idées exposées dans un brevet qu'il a récemment déposé : |

|

Brevet 723.741 déposé le 13 décembre 1930 |

|

Le premier planeur Leyat-Jacquemin [1] |

|

L'appareil, construit en deux mois par les Tréfileries de Saucourt-sur-Rognon (Haute-Marne) [André Jacquemin était propriétaire et directeur de ces usines], fut essayé en plein hiver, dans la Haute-Marne, avec la méthode du vol remorqué déjà utilisée par M. Leyat en 1908 [treuillage avec une automobile aménagée]. |

|

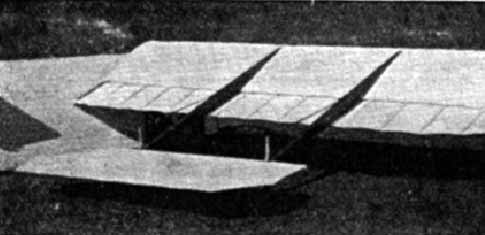

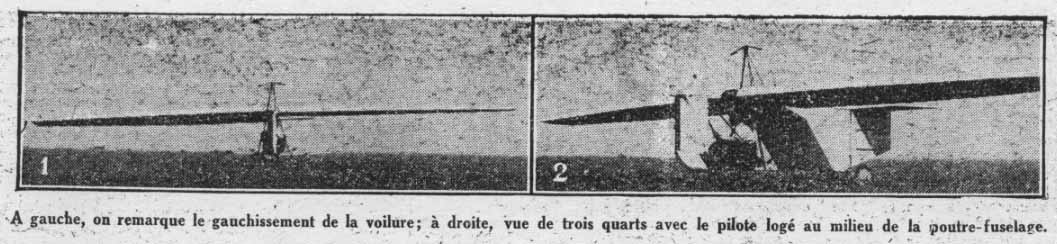

Planeur au repos, les ailes reposent sur le sol [1] |

|

| Cet appareil est donc un planeur monoplan, Les ailes, entièrement articulées autour d'un axe parallèle au longeron unique de l'appareil, pivotent autour d'une charnière à axe longitudinal. Le haubanage sustentateur est élastique. Les ailes sont munies de plans de profondeur, se manoeuvrant parallèlement et différentiellement. Ces plans commandaient l'inclinaison des ailes autour de l'axe parallèle au Iongeron. Le corps de l'appareil était un fuselage monotrace. Une roue à l'avant et une béquille à l'arrière protégent un grand gouvernail, comportant un plan fixe. |

|

Aile avec son volet stabilisateur [L'Aérophile 1932-11] |

|

| Le princide de l'aile vivante n'est pas nouveau pour Marcel Leyat puisque, dès 1910 il avait déjà publié des articles exposant ses idées. En 1924, il avait pu mettre en pratique ce principe avec son "Incapotable", avion Dorant AR de la première guerre modifié. . |

|

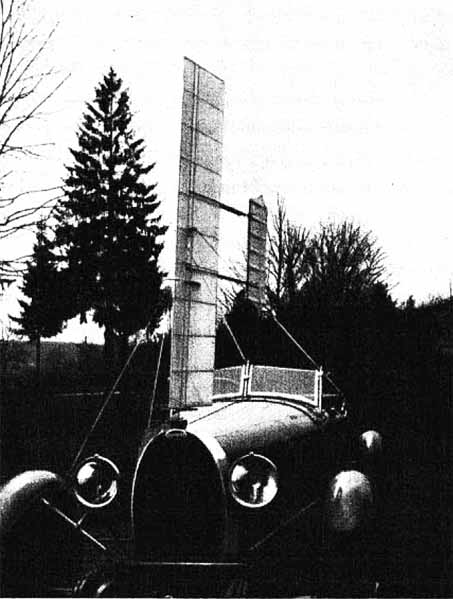

| Mais la saison d'hiver ne se prête guère aux essais en vol. Aussi les deux ingénieurs réalisent des expériences avec des modèles d'ailes au 1/4 montés sur la voiture de Jacquemin, servant de banc d'essais aérodynamique. En effet, Marcel. Leyat estimait que les essais en soufflerie ne donnent que des renseignements insuffisants sur la stabilité d'un appareil, car elles ne permettent d'en étudier les mouvements qu'en courants d'air de direction constante, alors que, dans la réalité, le courant d'air change constamment de direction par rapport à l'appareil volant. | |

| . | |

|

Leyat et Jacquemin utilisent la Bugatti 2,3 L surcompressée de ce dernier comme banc de test aérodynamique. Ci-contre, un modèle au 1/4 de l'aile est installé sur la voiture.. De nombreux essais eurent lieu sur route, dans des conditions très variées. |

Les essais en vol du planeur avaient donné une ample moisson d'utiles enseignements. Ses ailes avaient été construites hâtivement et presentaient des défauts que l'expérience avait révélé. Et forts aussi des multiples tests réalisés avec la Bugatti, Leyat et Jacquemin développent une deuxième version du planeur, sur de nouvelles bases. [1] |

|

On entreprit aussitôt la construction de deux nouvelles ailes calculées pour satisfaire au programme suivant : Les constructeurs s'imposèrent un coefficient de sécurité minimum de 5. Le fuselage reste celui du premier appareil; il a donné satisfaction, il a résisté aux atterrissages, dans les terres labourées, et, avec son train, il ne pèse que 22 kg. On construisit d'abord une seule aile, ce qui permit d'essayer un deuxième profil, plus constructif. L'aile définitive mesure 6 m de longueur, 7 m2 de surface. Avec son monolongeron et ses ferrures, elle pèse 10 kg sans toile, 14 kg 300 avec toile. |

|

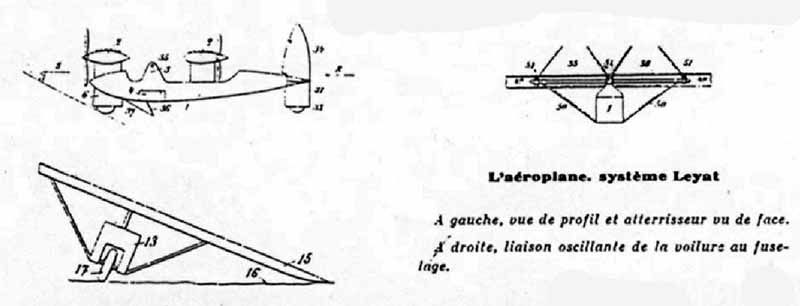

[L'Aérophile Doc_044] |

|

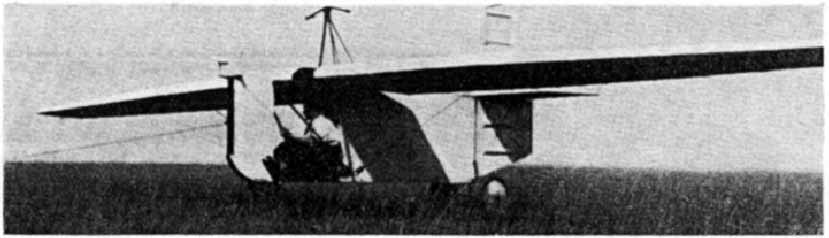

| Sur le nouveau planeur, les plans de profondeur sur chaque aile ont disparu ; le manche à balai actionne un différentiel qui par l'intermédiaire de deux câbles de 1 m 50 agit directement sur les ailes. Plus de gouvernail de profondeur, plus d'ailerons, deux ailes seulement articulées et mobiles, deux ailes vivantes. Les commandes sont réduites à leur plus simple expression, et permettent de s'accommoder d'un poste de pilotage peu encombrant. |

|

| Après les tests effectués sur la première paire d'ailles, un deuxième jeu est construit et monté sur le fuselage du planeur initial. Le nouveau planeur est prêt le 10 août 1932. | |

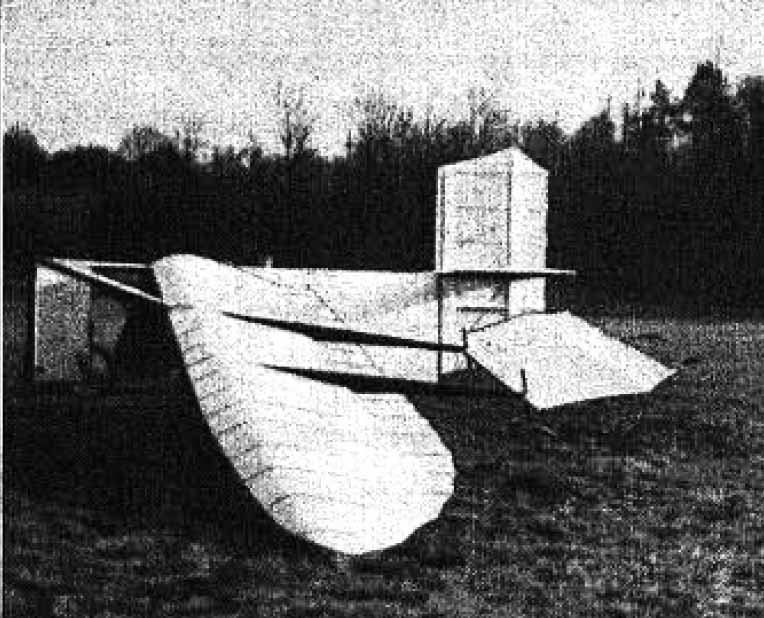

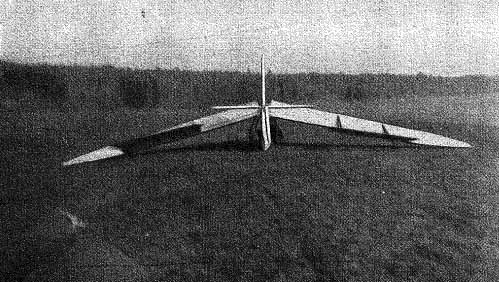

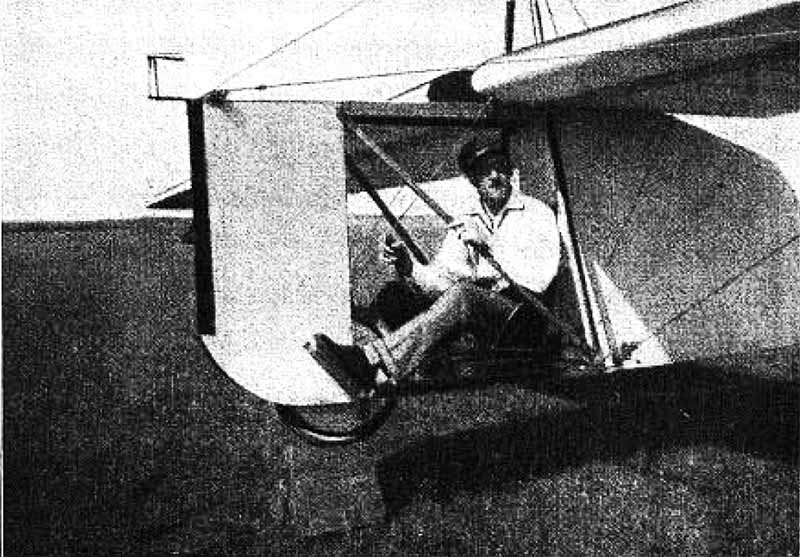

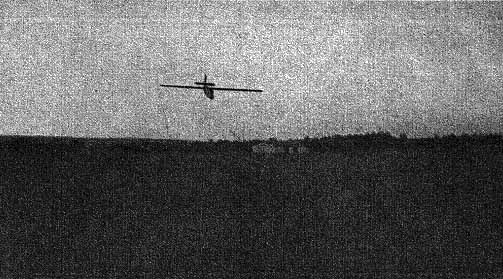

| La deuxième aile achevée, le 10 août dernier, on procéda à des essais au treuil pour déterrminer le régime et la vitesse de l'appareil. Et dès le 11 août 1932, après réglage définitif, l'appareil lancé par le treuil remorqueur exécutait ses premiers vols, vols splendides effectués par M. Jaquemin qui pilote à la perfection la nouvelle machine obtient le décollage dans les 20 m, un seul aide tenant l'aile au départ et l'accompagnant pendant 4 à 5 m : la montée dure 11 secondes, au bout desquelles le câble se déclenche seul. Les essais ainsi effectués ont permis de conclure qu'un moteur de moins de 2 ch suffirait pour donner à l'appareil en vol horizontal une vitesse de 60 km à l'heure. Les premiers essais de vol réel furent des plus satisfaisants. L'appareil, lancé par remorquage, aussitôt libéré du câble se maintenait, à peu de distance du sol et dans un air fort agité, avec une stabilité et une précision jusqu'alors inconnues. A l'atterrissage, le planeur se posait et restait immobile, horizontal, sans tomber, le vent debout le maintenait au gré du pilote qui, au bout d'une minute, laissait poser délicatement le bout de l'aile à terre. |

|

André Jacquemin aux commandes du planeur version 1932 [1] |

|

| [2] | |

|

|

|

|

Le Leyat-Jacquemin en descente planée - 11 août 1932 [1] |

|

: La deuxième version du planeur a volé, on l'a dit, le 11 août 192. Très satisfaits des qualités du planeur, dès le lendemain, Leyat et Jacquemin installent le moteur équipé d'une hélice quadripale, ce qui était leur but initial. Dans l'article de François Jacquemin [4] ce premier appareil motorisé, fruit de la collaboration de Leyat et Jacquemin est dénommé LJ-1. |

|

| [2] | |

|

|

| [9] | |

Moteur ABC Scorpion de 30 CV. Ce moteur dessiné par l'ingénieur britannique Granville Bradshaw [1887-1969] pour une utilisation spécifique sur des avions légers était construit par la firme ABC Motors Limited. |

|

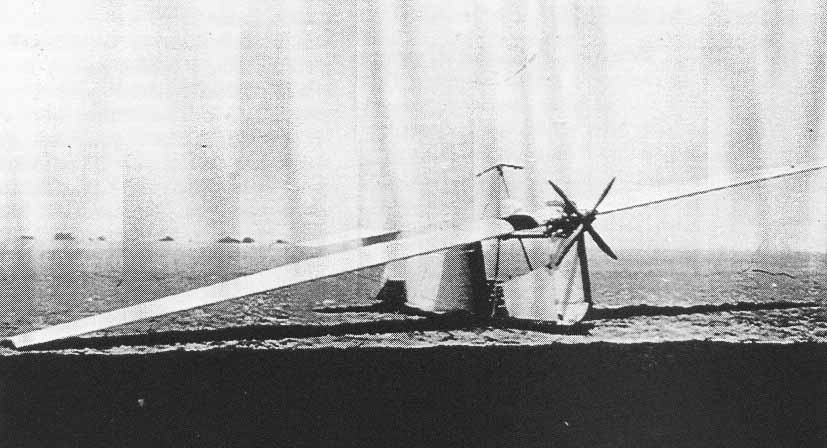

Le motoplaneur LJ-1 vu de face [7] Moteur ABC Scorpion et hélice quadripale |

|

| Mais tout ne se passait pas toujours comme prévu pendant les essais en vol ! | |

André Jacquemin devant le LJ-1 à Chaumont, après son accident - 16 septembre 1932 [4] Aucune information sur cet accident |

|

| Marcel Leyat et André-Félix Jacquemin réaliseront deux autres avionnettes ensemble, puis leurs routes se sépareront à la suite de divergences de points de vue. | |

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|