| Accueil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le

planeur olympique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| A] DÉMONSTRATIONS AU JEUX DE 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Durant les années 1920, et surtout les années

1930, le vol sans moteur (dans la

suite nous parlerons de « vol en

planeur »), s'était très fortement développé en Europe, et

plus

particulièrement en Allemagne. Aussi, le CIO (Comité

International Olympique, IOC, International Olympic Committee)

décida d'introduire cette activité comme sport de démonstration au Jeux

Olympiques de 1936. Cette année-là les XIè JO de l'ère moderne se déroulèrent en Allemagne : les Jeux olympiques d'hiver à Garmisch, et les Jeux olympiques d'été à Berlin. Malgré la volonté de l'ISTUS (Internationale Studienkommission für motorlosen Flug, qui deviendra plus tard la FAI, Fédération Aéronautique Internationale), il n'y eut pas de compétition et aucune médaille ne fut attribuée par le CIO. Il y eut d'abord des démonstrations durant les jeux d'hiver, à Garmisch, du 4 au 18 février. Voici ce que nous en rapporte Peter RIEDEL, qui en fut l'un des acteurs : "Le stade olympique de glace de Garmisch était découvert. Tous les jours son Rhönsperber jaune et gris évoluait au dessus de la glace et sa démonstration se terminait par un dernier looping à l'intérieur même du stade d'hiver, juste avant de se poser sur la neige entourant le stade. Hanna Reitsch et moi-même, avec nos Rhönsperber, terminions notre vol acrobatique beaucoup plus haut !" Les démonstrations de vol en planeur des jeux d'été se déroulèrent du 31 juillet au 5 août. Des vols en formation et des démonstrations d'acrobatie eurent lieu au dessus du stade olympique, mais aussi sur les aérodromes de Berlin-Staaken et Tempelhof. Quatorze pilotes, venant de sept pays y prirent part :

Le 4 août 1936 un concours de voltige eut lieu à Staaken. Un drame se produisit ce jour-là : une aile du planeur du pilote autrichien Ignaz STIEFSOHN, se détacha durant un vol acrobatique, et ce dernier fut tué. Plusieurs pilotes allemands participèrent : Bräutigam, Hofmann, Huth, Krehal, sans oublier Hanna Reitsch. Le Habicht allemand réalisa des démonstrations de voltige (vidéo [3]) Au soir du 10 août, à Berlin-Rangsdorf, le concepteur et pilote hongrois, Lajos ROTTER, annonça qu'il allait tenter le lendemain de rallier Berlin à Kiel (où avaient lieu les épreuves olympiques de voile), avec son Nemere de 20 mètres d'envergure, malgré une météo peu favorable. Sa tentative fut couronnée de succès et en arrivant à Kiel, à 650 mètres d'altitude, il put se permettre de saluer le site olympique par deux boucles, avant d'atterrir à Holtenau, aérodrome de Kiel, 4 heures 31 minutes après son départ. Il avait couvert une distance de 336,5 kilomètres, ravissant à Peter Riedel le record du monde de distance à but fixé (réalisé sur le parcours Berlin Hambourg le 1/7/1935). [10][11] Il semble que des récompenses aient été distribuées, vraisemblablement par l'ISTUS : une médaille fut décernée au suisse Hermann Schreiber, pour son vol à travers les Alpes, réalisé en 1935. Une autre aurait été attribuée au planeur bulgare Orel. [site planeurs bulgares] Le vol en planeur fut officiellement accepté par le CIO, dans le groupe des sports « facultatifs » (ou "optionnels"), lors de sa conférence du Caire, en 1938. Les premières épreuves avaient été programmées pour les JO d'été de 1940, devant initialement avoir lieu à Tokyo (Japon). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B] LE CHOIX DU PLANEUR OLYMPIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B.S. Shenstone fut

membre de

l'ISTUS, représentant le Royaume-Uni, et à ce titre, il a participé aux

travaux de la commission qui fut chargée de la sélection du planeur

devant être utilisé lors des Jeux Olympiques de 1940. En mars 1944, il

a publié l'article suivant dans la revue Aeronautics, sous le titre

"What might have been" . [adaptation de [8], traduction ClaudeL] « Les JO de 1940 devaient avoir lieu au Japon. Pour la première fois, le vol en planeur était inclus dans le programme des compétitions. Mais les Jeux Olympiques sont des compétitions entre hommes et non entre machines. Quand la voile fut introduite aux JO, on se souvient du développement de classes monotypes, les concurrents utilisant tous les mêmes bateaux. Pour les planeurs, il convenait de partir sur les mêmes bases. Le CIO demanda à la FAI d'organiser la sélection d'une machine d'une part, et le déroulement des compétitions d'autre part. A son tour la FAI passa le relais à l'ISTUS, compétente dans le domaine du développement technique des planeurs. Au sein de l'ISTUS, un Comité technique pour le planeur olympique de sept membres fut désigné. Je fus l'un d?eux. Mais je n'ai jamais su comment nous avions été sélectionnés. Je suppose qu'il fallait un représentant de la Grande-Bretagne dans le groupe, et ce fut moi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ce

comité été constitué de : Dr. W. Georgii, président (Allemagne) Dr. Van der Maas (Hollande) Cartier (France) Stepniewski (Pologne) Simone (Italie) Klensche (Allemagne) Shenstone (Grande-Bretagne) Il y avait également un japonais, le professeur Soto, de l'Université de Tokio, mais qui ne faisait pas réellement partie du comité. Probablement n'était-il pas suffisamment aryen ? Notre tâche a consisté en premier à formuler les spécifications techniques du planeur (en particulier les normes de résistance mécanique), et à les diffuser auprès des personnes ou institutions intéressées, partout dans le monde. Tous ceux qui le désiraient pouvaient alors dessiner une machine, et soumettre le projet au comité, sous la forme d'un dossier des plans complets, accompagnés des calculs aérodynamiques et de résistance. Les projets devaient être acceptés par le comité, et la construction pouvait alors être entreprise, en vue des tests finaux (lesquels incluaient des essais en vol). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Le projet vainqueur serait alors déclaré

« Planeur olympique ». Les plans et spécifications du Planeur olympique seraient ensuite mis à la disposition des AéroClub officiels de chaque pays, afin que la construction des machines puisse être entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nous

nous sommes réunis trois fois : Berne (Suisse) en mai 1938, Paris (France) en janvier 1939, Sezze (Italie) en février 1939. Ces réunions étaient difficiles à tenir du fait que nous n'avions pas de langue commune à tous les participants. Heureusement avec le français et l'allemand, nous arrivions à tous communiquer, de sorte que le président n'avait qu'à répéter ses remarques qu'une seul fois ! Les réunions étaient très fatiguantes, et le membre français faiblissait à la fin, mais il était efficacement secondé par le Dr. Van der Maas, qui parlait couramment français et allemand. Une autre difficulté était due à une certaine tension dans les discussions causée par la fierté nationaliste grandissante de certaines nations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

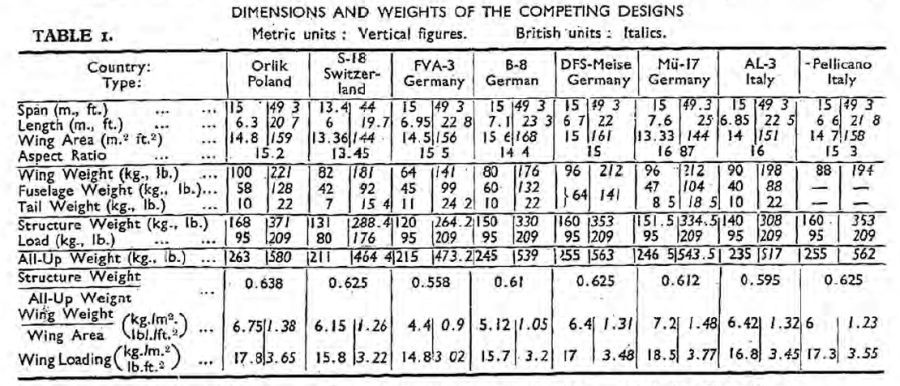

| A Berne, nous avons défini les

spécifications, qui étaient, en résumé, les suivantes : - Envergure 15 mètres - Poids maximum à vide 160 kilogrammes - Charge 95 kg - Poids maximum 255 kg - Largeur minimale du fuselage au niveau du cockpit 600 mm - Matériaux utilisés pour la construction : acier, contreplaqué, pin et spruce. - Bas de fuselage : patin, pas de roue. - Vitesse maximale, aérofreins sortis, ne devant pas dépasser 200 km/h - Le planeur devait être capable d'amerrir, et de flotter un certain temps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| La limitation de l'envergure a été le facteur le

plus important, afin que le coût du planeur soit raisonnable et qu'il

soit de manipulation aisée au sol. Le choix du poids maximal à vide a été guidé

par la comparaison de divers planeurs de taille similaire, et choisi

pour être compatible avec des choix de construction simples et bon

marché. Le planeur doit peser 255 kg au décollage, aussi n'y aurait-il

rien à gagner à vouloir descendre au dessous de 160 kg pour le poids à

vide. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| La largeur minimale du

fuselage pour éviter le développement de fuselages trop étroits pour un

pilote de taille normale. Les matériaux de construction autorisés sont disponibles aisément dans tout pays en paix, et ont été spécifiés pour éviter des constructions fantaisistes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| La raison du choix d'un

simple patin à la place de la roue, courante sur les planeurs modernes,

est curieuse : Le professeur Soto fit remarquer que la plupart des

champs japonais sont de très petite taille et que l'usage d'une roue

rendrait dangereux les atterrissages en allongeant sensiblement la

distance nécessaire. Alors que les frottements importants du patin sur

le sol raccourcissent cette distance ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| La flottabilité des planeurs fut jugée

nécessaire, en raison de la présence de nombreuses et grandes surfaces

en eau au Japon, ainsi d'ailleurs qu'en Finlande (en effet, fin 1938,

le Japon renonça à organiser les JO, et c'est la Finlande qui fut

finalement désignée par le CIO - voir paragraphe

suivant). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| La très faible vitesse de piqué (200 km/h) était peut-être la spécification la plus difficile à satisfaire. Elle imposait l'usage d'aérofreins très efficaces, susceptibles d'être manoeuvrés à la main, ne modifiant que peu les réglages du planeur et n'induisant pas de vibrations trop importantes de la structure. Les facteurs de charge et contraintes de résistance imposés sont donnés en appendice à la fin de cet article. Les points les plus intéressants sont les suivants : 1. Le relativement grand facteur CPF de 10. C'est sensiblement la valeur de celui d'un avion de combat monoplace. Aussi le planeur pourrait être malmené, sans dommage. 2. La faible vitesse de piqué de 220 km/h a pu être requise grâce à l'usage d'aérofreins adéquats. Afin d'assurer rigidité suffisante de l'aile, un maximum de vrillage de l'aile de 4° a été autorisé. 3. The case with a 25 kg load backwards on the wing tip is a unique glider-case for a wing-down landing or a landing on a rough ground where a wing tip might catch on the ground. This case can be critical for wing-fuselage fittings in some arrangements. 4. The dive-brake case is of interest. The sizes suggested are experience figures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

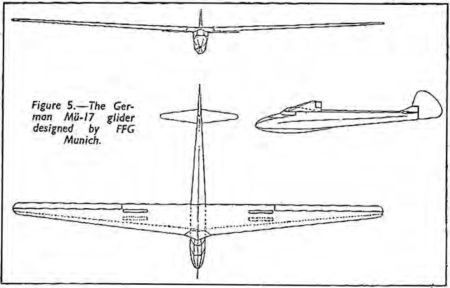

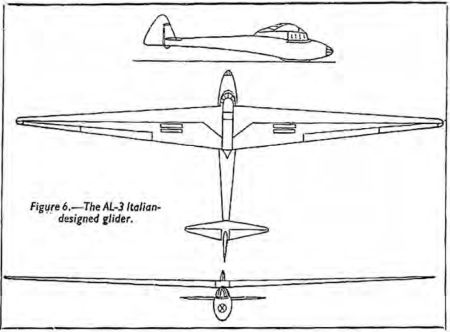

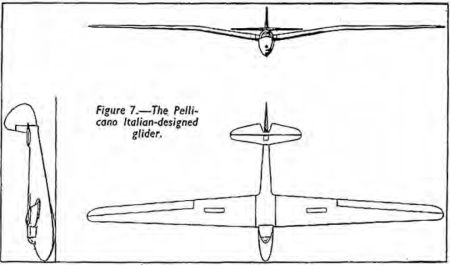

En janvier 1939, à la FAI à Paris, nous discutâmes des projets qui nous avaient été soumis. Les plans et calculs avaient été envoyés à chaque membre du comité, mais la plupart d'entre nous n'avait pas eu le temps d'examiner attentivement la masse de documents qui nous avait été présentée. Heureusement le Dr Van der Maas assura la tâche de l'analyse des 8 projets présentés :

On peut remarquer qu'il n'y eut pas de projet anglais, français et américain. Peut-être du fait que dans ces pays le vol en planeur n'était pas assez soutenu par des fonds publics ou privés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Aucun homme, aussi brillant fut-il, ne pouvait

seul dessiner et calculer un planeur dans un délai aussi court.

Pourtant il y avait, et il y a certainement encore, en Angleterre, des

designers qui auraient aimé développer un beau planeur. Peut-être un

jour cela deviendra-t-il possible. On s'aperçut rapidement que pour la plupart des projets, les calculs étaient incomplets, divers cas de charge n'avaient pas été pris en compte, ou parfois aucune indication n'était donnée dans les calculs permettant de les vérifier. La machine suisse fut immédiatement éliminée, car elle ne répondait pas au cahier des charges. Les autres projets rentraient dans le cadre défini en terme de taille et de masse à vide (une tolérance de 3% était acceptée). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Allemagne  Tableau 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

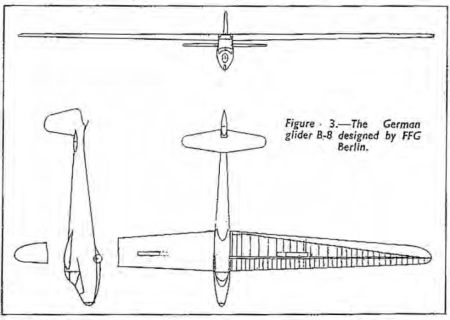

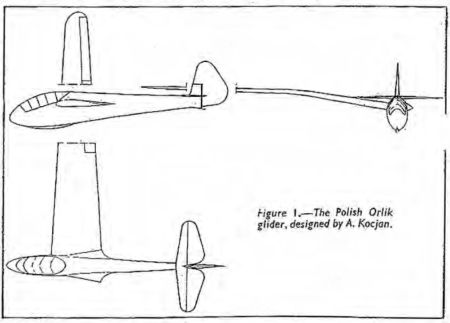

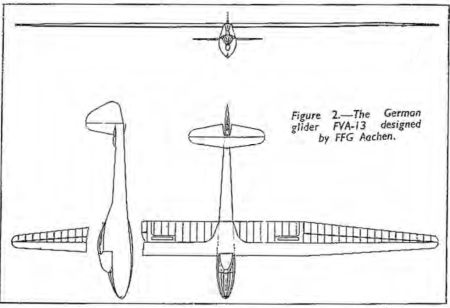

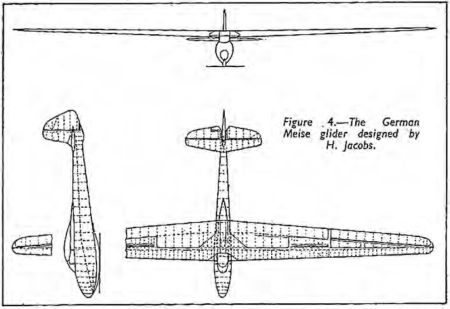

| L'AL-3 était le seul appareil pour lequel il

n'avait été tenu aucun compte de la clause de flottabilité du cahier

des charges. Mais cela n'avait en réalité guère d'importance, car aucun

planeur de construction légère ne pouvait flotter correctement. Le dessin du B-8 montrait une roue, en désaccord avec les spécifications demandées. Ni l'Orlik ni le Pellicano ne donnaient d'informations sur les aérofreins. Les dossiers du DFS Olympia (rebaptisé plus tard « Meise ») et du FVA-13 étaient très complets, et firent très bonne impression, comme le souligna le Dr. Van der Maas. Les planeurs allemands étaient les seuls à avoir des calculs aérodynamiques et de stabilité complets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Il

manquait beaucoup de données pour l'Orlik, mais promesse fut faite que

le dossier serait complété à temps pour les tests qui devaient avoir

lieu à Sezze, le mois suivant. Pour quelqu'un qui n'a jamais été

impliqué dans un travail de conception, ces lacunes dans un tel dossier

peuvent paraître inexcusables. Cependant, mis à part le DFS (Deutsche

Forschunganstalt fur Segelflug) les organisations impliquées dans ces

projets étaient de toutes petites structures, aux moyens financiers et

humains très limités. Produire un dossier solide en sept mois, avec un jeu complet de plans et tous les calculs, compréhensibles par une personne extérieure au projet, était une tâche considérable, même pour un seul planeur. En outre, les calculs du planeur polonais devaient être rédigés en français. Il eut été beaucoup plus facile pour les polonais de les écrire en allemand, cette langue étant plus fréquemment utilisée que le français dans les milieux aéronautiques. Mais dans toutes les publications polonaises, la langue allemande était autant que possible évitée, pour montrer clairement l'aversion pour tout ce qui concernait ce pays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Il fut évidemment nécessaire de vérifier

soigneusement tous les dessins avant les essais en vol, et la question

se posa de savoir qui pourrait bien le faire. Le Dutch National

Luchtvaart-Laboratorium n'avait pas le temps voulu, et en Angleterre,

nous n'avions ni le personnel compétent ni de marque officielle

d'intérêt pour ce travail. Il en était de même en France, Italie

et Pologne. Aussi, l'ingénieur aéronautique Kensche, qui travaillait au

ministère de l'air allemand, proposa au comité de faire les

vérifications,

ce qui fut accepté, puisqu'il n'y avait pas d'autre alternative. En février 1939, les inspections et essais des machines qui avaient été agréées par le comité technique se déroulèrent près de Rome (Italie), mais il ne me fut pas possible d'y participer. Mon compte-rendu de la réunion de Rome est transcrit de la description qui m'en a été faite par W. Stepniewski. Ce dernier travaille maintenant chez De Havilland au Canada, car il a pu heureusement s'échapper de Pologne à la fin de 1939. C'est le seul membre du comité dont j'ai des nouvelles. Je me demande souvent ce qu'il advint des autres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Les essais eurent lieu à

Sezze, petite ville de la province de Latina, à 90 kilomètres au sud de

Rome, sur le bord des Marches de Pontine, au pied de montagne. Les tests et la sélection ont eu lieu du 19 au 25 février 1939 sur l'aérodrome de cette ville. La situation était très bonne, les brises de mer créant des courants ascendants favorables aux vols. Les planeurs participants furent l'Orlik polonais, les deux planeurs italiens, le DFS Meise allemand, et un autre planeur allemand, dont je ne me souviens pas. Chaque planeur était d'abord présenté en vol par un pilote de démonstration, puis il était examiné par le comité technique. Enfin chacun des pilotes officiels en faisait des essais en vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

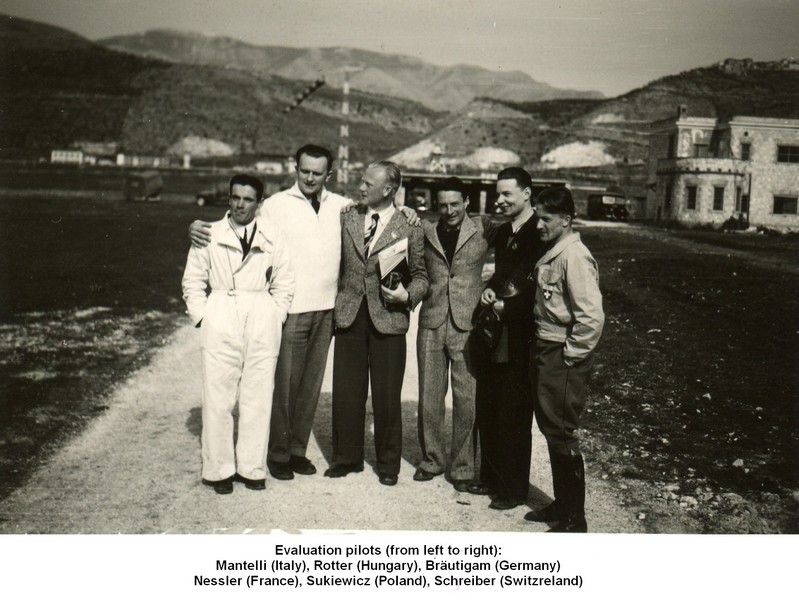

Les pilotes officiels chargés des essais en vol

pour la sélection du « planeur olympique » furent :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A Sezze, 5 planeurs restèrent donc en lice :

Les essais en vol furent malheureusement uniquement qualitatifs, aucune mesure ne fut faite. Les résultats furent uniquement basés sur les impressions livrées par les pilotes. Du point de vue des spectateurs, les tests les plus intéressants furent les piqués verticaux à faible vitesse et basse altitude, qui ébranlaient les nerfs des témoins habitués à voir des piqués à des vitesses beaucoup plus grandes. Une vitesse de 200 km/h dans un piqué vertical est faible. Certains membres du comité, impressionnés par ce spectacle, suggérèrent que de grands planeurs équipés d'aérofreins puissent être utilisés comme armes d'attaque... Le choix final du planeur olympique fut surtout politique. Comme l'a dit Stepniewski : la guerre, ou plutôt la date de son déclenchement n'était pas connue précisément. Néanmoins les tensions politiques étaient déjà nettement perceptibles, même au sein du comité technique. Et les arguments politiques devinrent plus importants que les arguments techniques. La tâche du comité fut compliquée par le fait que les deux meilleurs planeurs en lice étaient l'Orlik polonais et la Meise allemande, avec très peu de différence pour emporter la décision. Selon Stepniewski, l'Orlik avait les avantages suivants : a. Meilleures performances, b. Meilleure stabilité en piqué, c. Meilleure aérodynamique. La Meise avait les avantages suivants : a. Conception plus simple, donc plus grande facilité de construction, b. Représentation de la plus forte nation, politiquement parlant. Je n'ai aucune envie de m'appesantir sur la deuxième raison donnée en faveur de la Meise, mais la première avait beaucoup de poids. L'aile droite, fixée de manière simple au fuselage était incontestablement beaucoup plus simple à construire que l'aile en mouette de l'Orlik. L'agencement de l'aile haute du Meise était aussi plus simple que celui de l'aile médiane de l'Orlik. Finalement, la Meise rallia une majorité des suffrages du comité technique et fut déclaré « Planeur olympique ». Un intéressant éclairage de l'ambiance à ce moment-là est donné par Stepniewski : « Les pauvres italiens étaient parfois obligés d'exprimer une opinion sur les planeurs complètement opposée à leur sentiment réel. Il en étaient réellement navrés et s'en excusèrent souvent durant des conversations privées. » Pouvons-nous appeler cela une fissure dans l'Axe, du sabotage ou la première petite manifestation de co-belligérance ? Voilà l'histoire, et, comme vous le savez, tous nos efforts ne débouchèrent sur rien, puisque les Jeux Olympiques de 1940 n'eurent jamais lieu.  DFS Olympia Meise NdT : Suivent dans l'article une description détaillée du planeur olympique choisi, le DFS Olympia Meise, puis le cahier des charges des charges devant pouvoir être supportées par tous les éléments du planeur olympique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| C] LA FIN DU RÊVE OLYMPIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tokyo avait donc été choisi pour organiser les

Jeux Olympiques d'été, du 21 septembre au 6 octobre 1940. Mais en raison de l'éclatement de la deuxième guerre sino-japonaise, le Japon dut renoncer à l'organisation de cette manifestation, après la conférence du CIO qui s'était tenue au Caire (Egypte) en 1938. Le CIO attribua alors l'organisation de ces jeux à la Finlande, qui avait été le candidat malheureux lors de l'attribution des Jeux à Tokyo, et leur déroulement fut programmé du 20 juillet au 4 août 1940. Les épreuves de vol en planeur devaient avoir lieu à Jamijarvi, petite bourg où est implantée une école de vol à voile, à trois heures de route d'Helsinki. Après l'éclatement de la guerre en Europe à l'automne 1939, les Jeux olympiques de 1940 furent définitivement annulés. Ils ne seront de nouveau organisés qu'à partir de 1948, à Londres (Angleterre), mais le vol en planeur ne fut pas mis au programme, bien que le DFS Olympia Meise qui avait été sélectionné avant la guerre ait été construit en grand nombre après la guerre, par différents constructeurs et dans plusieurs pays. [5] Pour l'anecdote, et bien que cela n'ait aucun rapport avec les planeurs, on peut signaler que des prisonniers de guerre célébrèrent à leur manière les Jeux Olympiques en août 1940 : ceci se passait dans le stalag XIII-A, à Langwasser, près de Nuremberg. Un drapeau de 29 x 46 cm fut confectionné à partir de la chemise d'un prisonnier polonais, et les anneaux olympiques, ainsi que les drapeaux de Belgique, France, Grande-Bretagne, Norvège, Pologne, Russie et Yougoslavie y furent dessiné. Diverses épreuves sportives furent disputées. En 1979, un film appelé « Olimpiada 40 » fut tourné par le réalisateur de cinéma A. Kotkowski. Il retrace l'histoire de ces jeux et celle de Teodor Niewiadomski, l'un des prisonniers ayant vécu cette aventure hors du commun. [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| D] RÉFÉRENCES [1] Gliding at the 1936 Summer Olympics http://en.wikipedia.org/wiki/Gliding_at_the_1936_Summer_Olympics [2] Olympia Meise http://www.absoluteastronomy.com/topics/DFS_Olympia_Meise#encyclopedia [3] Vidéo d'une démonstration de voltige par un Habicht, en 1936 http://www.youtube.com/watch?v=WKK0_ZfN-pY [4] DFS Olympia Meise http://en.wikipedia.org/wiki/DFS_Olympia_Meise [5] Olympia Meise Site Scale Soaring UK http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Olympia/Olympia.html [6] Olympic Soaring Event - Olympic Games 27 July-12 Aug 2012 Site Scale Soaring UK (forum) http://scalesoaring.co.uk/yabb/yabb2/YaBB.pl?board=olympics [7] The Mu-17 Merle (1938) Site Scale Soaring UK http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Mu-17/Mu-17.htm [8] What might have been? B.S. Shenstone, Aeronautics, mars 1944 [via 6, Vince Cockett and Ian Davis] Article détaillé sur ce qui avait été prévu pour les JO de 1940, par un des membres du comité de sélection. Détails techniques sur les planeurs, en particulier sur le DFS Meise. [9] 1940 Summer Olympics Page Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/1940_Summer_Olympics [10] Biographie de Lajos Rotter http://gliders-fega.freeweb.hu/Rotter.htm [11] Über sonnige Weiten, Erlebte Rhöngeschichte 1933-1939 Peter Riedel, Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1990 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Page

mise à jour le 20/09/2009 Page

mise à jour le 20/09/2009 |

| Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|