| |

|

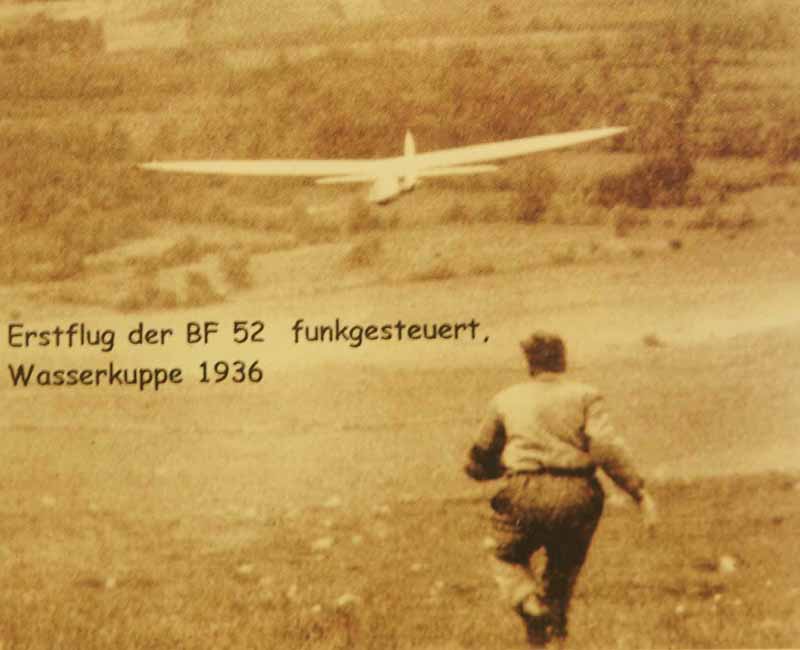

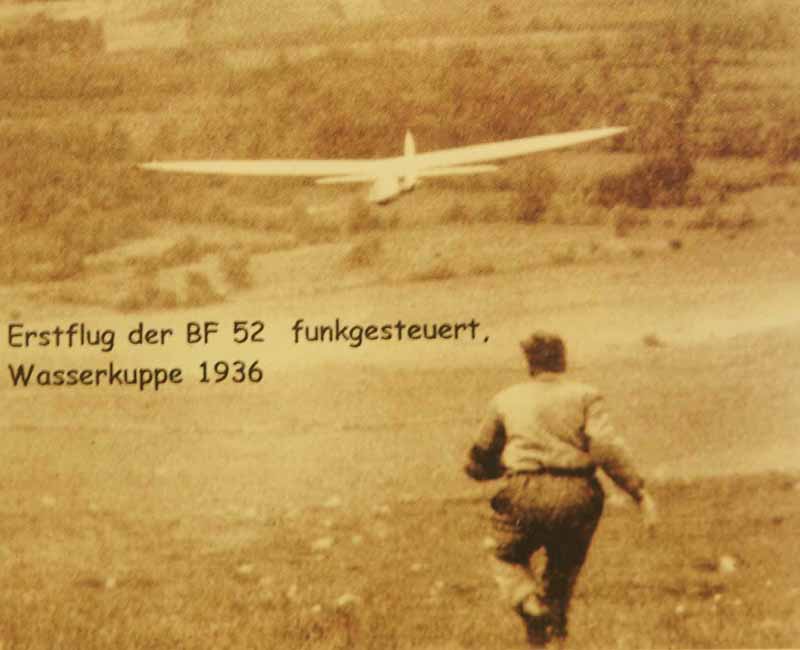

Une visite du Deutschen Segelflugmuseum mit Modellflug de la Wasserkuppe en juillet 2015 m'a appris que le premier planeur télécommandé ayant volé en Allemagne est le BF-52, oeuvre de deux modélistes de Dresde, Alfred LIPPISCH, pour le planeur et Egon SYKORA pour la radio. Les premiers vols se sont déroulés en 1936, sur les pentes de la Wasserkuppe, à l'occasion d'un concours organisé pour la Pentecôte 1936. |

Premier vol du BF-52 - Wasserkuppe 1936 [2] |

ARTICLE ARTICLE |

LA RECONSTRUCTION DU PLANEUR ET DE SA RADIO LA RECONSTRUCTION DU PLANEUR ET DE SA RADIO |

| En 2007, donc 71 ans après le premier vol [qui, rappelons-le, avait eu lieu en 1936], Ernst NAMOKEL reconstruit le système de radiocommande utilisé par Lippisch et Sykora. Ernst Namokel était particulièrement concerné puisqu'il avait participé (alors âgé de 15 ans) à la mise au point du système, et qu'il était le dernier témoin survivant de cette aventure. [2] |

La réplique du planeur d'Alfred Lippisch exposée au musée de la Wasserkuppe

[2] |

Notez l'antenne qui va d'un saumon à l'autre en passant par la dérive

|

Le plan du BF-52 a été redessiné en 2006 par Dietrich BERTEMANN, et la reconstruction est due à Claus BOLZE-LUDWIG.

Envergure 340 cm

Longueur 190 cm

Poids 3500 g

Profil aile Gö 532

Profil stab Naca 009

Surface 130 dm2

|

Schéma de la 3e version du récepteur conçu par Egon Sikora en 1936 |

Ernst Kamokel a reconstruit en 2007, pour le musée de la Wasserkuppe, un récepteur selon le schéma ci-dessus |

| Il ne semble pas que la réplique du BF-52 ait volé avec la radio d'époque, aucune information n'étant donnée à ce sujet. |

| |

Le planeur d'Erich FREIBE - Premiers vols RC en RDA (1954) Le planeur d'Erich FREIBE - Premiers vols RC en RDA (1954) |

Nous terminons en mentionnant le planeur du Dr. Erich FREIBE, car ce fut lui qui réalisa les premiers vol d'un appareil radiocommandé en RDA en 1954.

Le 3ème championnat (aéromodéliste) de la RDA s'est déroulé du 28 juillet au 1ier août 1954 sur l'aérodrome de Schkeuditz [près de Leipzig] [4]:

La revue de la GST Flugsport [3ème année, n° 15, août 1954] donne un bref compte-rendu de ce championnat :

Malheureusement, la "compétition pour les modèles radiocommandés de vol à voile et de voltige" annoncée n'eut pas le succès espéré car :

" |

Erich FREIBE et son planeur [4]

|

|

Lancement énergique du planeur Freibe [3] |

| Dans le supplément de plan de construction de la revue « Jugend und Technik », publié probablement fin 1954, le Dr. Erich Friebe donne sur huit pages des informations sur le téléguidage de modèles, la construction et l'utilisation d'une installation de téléguidage ainsi que sur son modèle de planeur télécommandé , qu'il a été le premier à présenter avec succès à Schkeuditz. |

Plan 3 vues du planeur de FREIBE [4] |

| |

Matthias MÖLLER a modélisé en 3D le planeur Freibe et redessiné un plan qu'il a mis à la disposition des aéromodélistes [3].

Deux modélistes allemands sont en train de construire ce modèle (11/2024) |

SOURCES DOCUMENTAIRES SOURCES DOCUMENTAIRES

| [1] Der Berdegang uns die technische Einrichtung des Dresdner ferngesteurten Segelflugmodells, par Alfred LIPPISCH & Egon SYKORA, Deutsche Luftwacht Modellflug n° 3, août-septembre 1936. Article et traductions en français et en anglais reçus de Jean-Marie Piednoir [mai 2016].

[2] Documents personnels. Musée de la Wasserkuppe, juillet 2015.

[3] Freibe Segler, sur Outerzone.. [oz15625]. Présentation et plan redessiné par Matthias Möller (DE).

[4] Meistermodelle von gestern, par Wolfgang Albert. Revue et date inconnues. |

Page

créée le 01/06/2016. Dernière mise à jour le

30/11/2024 Page

créée le 01/06/2016. Dernière mise à jour le

30/11/2024 |

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|

|

|