| |

|

Le pilotage d'un aéronef est moins simple que celui d'un engin terrestre du fait de son déplacement dans un espace à trois dimensions, qui n'est pas du tout familier

à l'espèce humaine. Aussi, dès les débuts de l'aviation, a-t-on essayé de concevoir des appareils permettant de s'initier à ces notions nouvelles,

plus ou moins proches de la réalité du vol.

Pour simplifier, nous appellerons tous ces appareils des "simulateurs".

La classification des simulateurs ne sera pas chronologique, mais faite en fonction du degré de réalisme de la simulation.

|

Initiation aux commandes des trois axes Initiation aux commandes des trois axes |

| Le plus simple des simulateurs consiste à réaliser un dispositif de commandes qui déplace une petit modèle de l'aéronef autour des trois axes de tangage, roulis et lacet. |

|

C'est ainsi que le français Alfred FRONVAL, pilote vers la fin de la Première guerre mondiale, puis instructeur de grande réputation (et chef pilote) à l'école de pilotage Morane de Villacoublay construit un tel appareil à l'usage des élèves-pilotes de l'école, probablement dès 1919-1920.

[38]

Alfred Fronval fut l'un des premiers pilotes à prouver que l'acrobatie aérienne est la meilleure école de pilotage et non pas qu'un spectacle.

Le 25 février

1928, à Villacoublay, Alfred Fronval bat de nouveau le record du monde de loopings avec 1 111 en 4 h 56 min (il avait établi un précédent record, en 1920, à Madrid, avec 962 loopings en 3 h 52 min). |

|

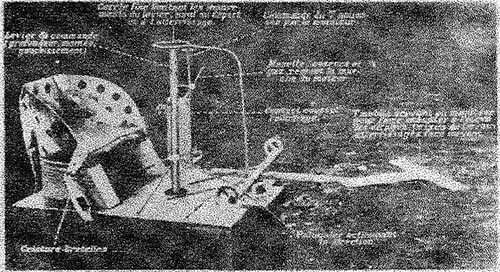

On lit (?!) sur la photo ci-contre les légendes :

- Ceinture, bretelles

- Levier de commande de profondeur, -, gauchissement

-

- Commande du ...

- Manette - gaz ...

- ?

- ?

-

Palonnier actionnant la direction

Le Té blanc simule la position de l'avion. |

(Elles ont conquis le ciel, Bernard Marck [1]) |

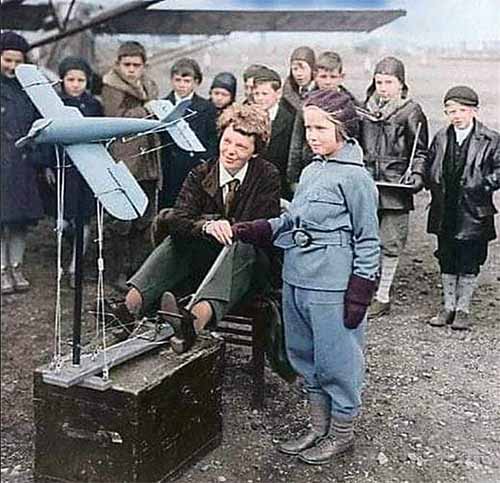

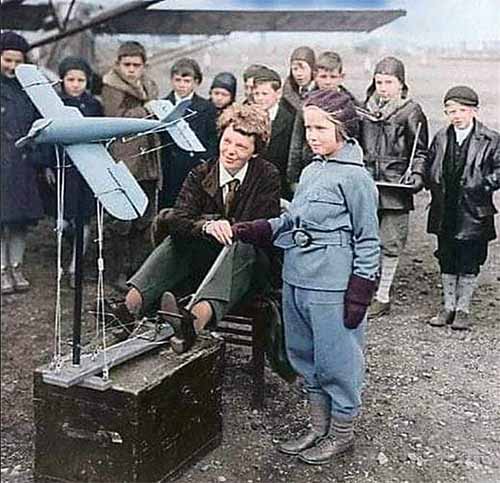

Vers 1935, Amelia Earhart fait ici une démonstration devant un jeune public avec un tel appareil et l'initie à la combinaison des axes de pilotage.[1] |

Jean-Paul aux commandes [photo Frédéric Marie] |

Un appareil de ce type installé dans le musée de la Wasserkuppe a fait de bonheur de quelques grands enfants en juillet 2010, pendant le rassemblement Rétroplane 2010 qui avait lieu sur place (rassemblement annuel de maquettistes construisant des planeurs anciens bois et toile).

Ce genre de simulateur peut être très physique comme le prouve cette petite vidéo !

|

Les secrets du pilotage dévoilés au sol en une leçon [2] |

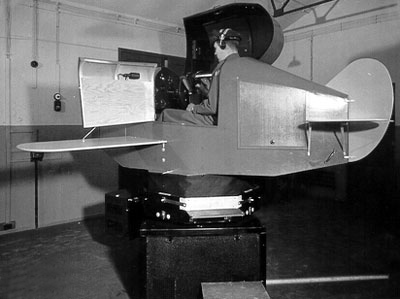

Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce type de simulateur n'était pas seulement un jouet pour enfants, et des appareils élaborés ont été construits à l'usage des aspirants pilotes.

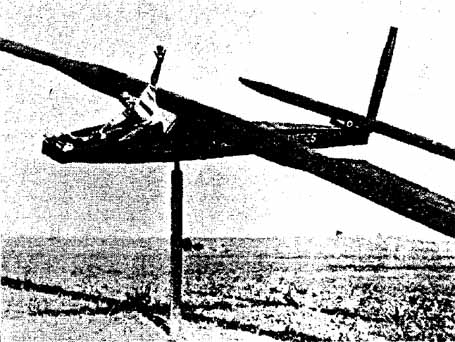

C'est ainsi que L'US Navy, à la fin des années 1940, a utilisé un tel simulateur pour l'initiation de ses futurs pilotes.

On trouve la photo ci-contre dans la revue Science et Vie du mois d'août 1949 accompagnée du texte suivant :

"Lorsque pour monter vous tirez le manche vers vous, cela a pour effet, comme vous le voyez, d'orienter vers le haut le gouvernail de profondeur. Pour descendre, c'est l'inverse ; pour tourner à gauche, poussez du pied gauche sur le palonnier - ce qui fait tourner vers la gauche le gouvernail de direction - et, en même temps, inclinez à gauche le manche pour braquer l'aileron gauche vers le bas et l'aileron droit vers le haut".

Ces maneouvres élémentaires sont bien mieux comprises par le débutant s'il en voit les effets sous ses yeux.

Aussi la Marine américaine a-t-elle conçu et réalisé un nouvel appareil d'instruction au sol, grâce auquel le "débrouillage"

préliminaire de l'élève peut rapidement s'effectuer. Il va de soi qu'il ne dispense pas du tout de la pratique en vol."

|

|

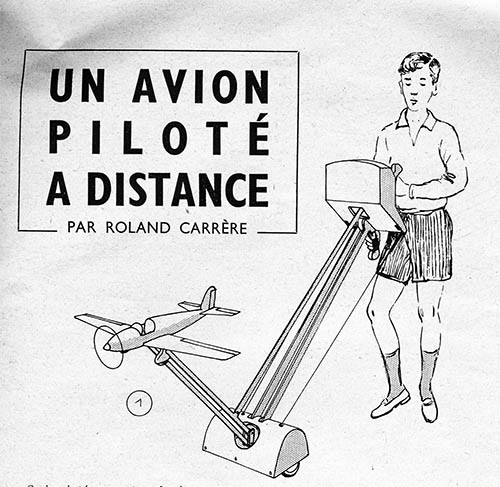

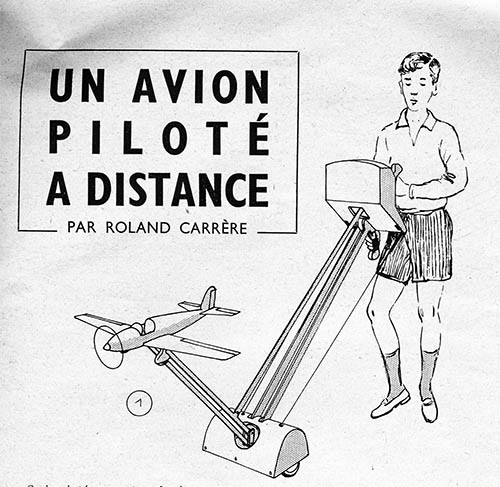

"Ce jeu intéressera tous les jeunes garçons qui se passionnent pour les choses de l'aviation. Ils vont avoir entre leurs mains un poste de pilotage qui leur permettra de faire décoller un avion, de le diriger, de lui faire faire des piqués et de le faire atterrir. Nous n'allons pas jusqu'à dire que l'avion est télécommandé. Ce serait beaucoup trop

prétentieux et d'ailleurs l'enfant est trop jeune pour pratiquer la télécommande.

Les mouvements rappellent un peu ceux des automobiles, jouets propulsés et dirigés au moyen d'un câble. Ici l'avion et son poste de commande sont poussés par le jeune pilote qui apprend les principes élémentaires de la conduite. Qui sait si ce jeu aussi original que facile à construire ne fera pas naître une vocation d'aviateur

chez l'enfant ?"

Voir l'article complet [14] |

| Une réalisation intéressante a été imaginée par les membres du Radio Model Club Roannais à destination des aéromodélistes, dans laquelle l'attitude du modèle réduit est commandée via un émetteur de radiocommande tout à fait classique. L'avion est "piloté" sur ses trois axes, et la commande moteur est également fonctionnelle.

Description dans le MRA n° 474 de mai 1979 [39]

|

| |

Le "Tonneau Antoinette" Le "Tonneau Antoinette" |

L'étape suivante : il serait mieux que le pilote soit en mouvement avec l'appareil lui-même afin qu'il ait une sensation physique des mouvements.

C'est ce qui a été fait, dès 1909, à l'École de pilotage Antoinette, installée à Mourmelon (Châlon en Champagne, France). |

L'Antoinette VII du Musée de l'Air et de l'Espace, Le Bourget (France) [wikipedia]

On remarque les deux volants de commande de chaque côté des sièges

|

Le volant de commande gauche de l'Antoinette. Au dessous, le radiateur de refroidissement du moteur. C'est Hubert LATHAM qui est aux commandes. []

|

Le monoplan Antoinette, créé par Léon LEVAVASSEUR, était un appareil très élégant, mais dont le système de commande des gouvernes n'était pas du tout naturel pour les apprentis pilotes : il était constitué de deux volants indépendants, à main gauche et main droite dont il fallait conjuguer les mouvements pour contrôler l'aéroplane.

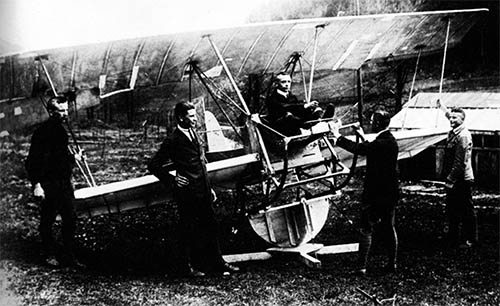

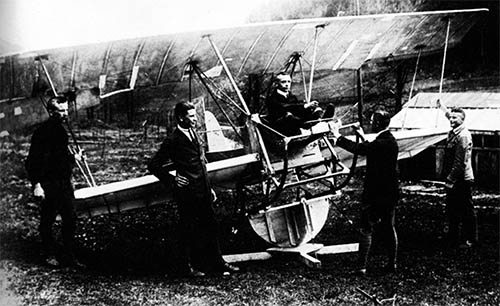

En 1909, la société Antoinette avait ouvert, en collaboration avec l'Armée, une école de pilotage à Mourmelon (près de Châlon en Champagne) pour former les futurs pilotes militaires. Pour faciliter l'apprentissage du pilotage des avions Antoinette, l'ingénieur Léon LEVAVASSEUR, designer de l'aéroplane, Hubert LATHAM, élève vite devenu instructeur de l'école de pilotage, et trois élèves pilotes militaires, les commandants Georges CLOLUS, Alex LAFFONT et le lieutenant Pierre CLAVENAD, inventent ce qui est très certainement le premier simulateur de vol du monde.

|

[L'Aérophile] |

On remarque les leviers maneouvrés par les aides et les câbles de commande transmettant les "ordres" du pilote [L'Aérophile] |

Ce simulateur était constitué par un tonneau scié en deux longitudinalement. La première moitié était fixée sur un poteau et servait de support. La deuxième moitié, posée sur la première et liée à elle par un joint souple, était susceptible de bouger dans les trois axes.

L'élève pilote, assis sur le siège dans la partie haute, est ballotté par les aides qui simulent les mouvements de l'aéroplane en actionnant divers leviers. Ces leviers sont reliés par des câbles aux deux volants et les aides devaient déplacer les leviers en fonction des mouvements que le pilote imprimait aux volants de commande.

L'un des tout premiers élève fut Hubert LATHAM, qui devint rapidement le principal instructeur de l'école de pilotage.

|

Marie MARVINGT qui fut l'un des élèves de l'année 1909, aurait fait des commentaires élogieux à propos du "Tonneau Antoinette" [Marie MARVINGT fut l'une des toutes premières femmes pilote d'avion. Pendant la première guerre mondiale, elle mit en place un service aérien d'ambulances pour l'évacuation des blessés].

Notons que le premier pilote militaire espagnol fut l'infant Alphonse, duc de Galice, cousin du roi Alphonse XIII d'Espagne, et qu'il apprit à piloter à l'École de pilotage Antoinette. Il a donc très certainement dû être secoué lui aussi sur le Tonneau Antoinette !

|

Un élève pendant une séance de simulateur [Wikipedia]

|

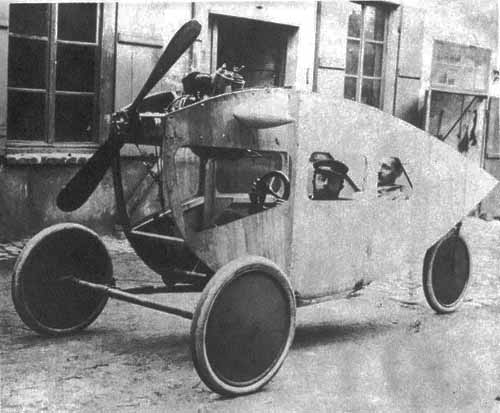

Le "Rouleur" de Marcel LEYAT" Le "Rouleur" de Marcel LEYAT" |

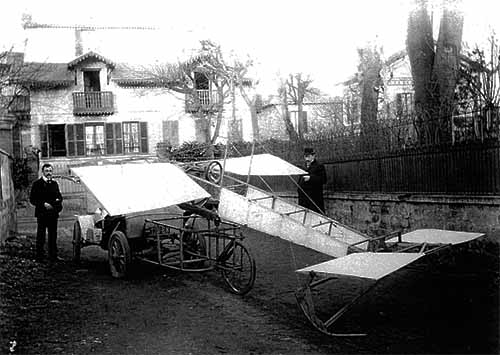

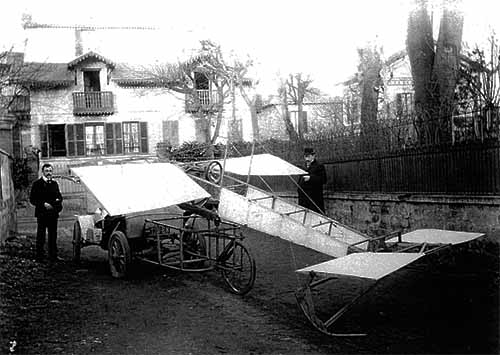

En 1907, Marcel LEYAT, natif de Die (Drôme) entre à l'École Centrale de Paris, mais il s'intéresse déjà de très près à l'aviation depuis quelques années, et a déjà construit plusieurs planeurs, avec l'aide d'un fabricant de meubles de Die, M. Audra. Sensibilisé aux problèmes que pose l'apprentissage du pilotage, il conçoit un appareil, que nous nommerons "rouleur", disposant de toutes les commandes, avec des ailes de surface réduite, et destiné à rester au sol. Ce rouleur est fixé par un cardan sur une petite remorque attachée à l'arrière d'une automobile.

On peut imaginer que pour une vitesse suffisante de la voiture, la queue de l'appareil se soulève et la commande de profondeur permet alors de contrôler son assiette longitudinale. Le gauchissement des ailes permet de modifier l'assiette en roulis. L'élève peut ainsi se familiariser avec les deux commandes principales d'un aéroplane. On peut noter l'absence de gouvernail de direction. |

Marcel Leyat est au volant de son dispositif d'apprentissage au pilotage

[Coll. André Breyton-Jacques Leyat] |

Le rouleur est fixé par un cardan. On note bien le gauchissement des ailes

[Coll. André Breyton-Jacques Leyat] |

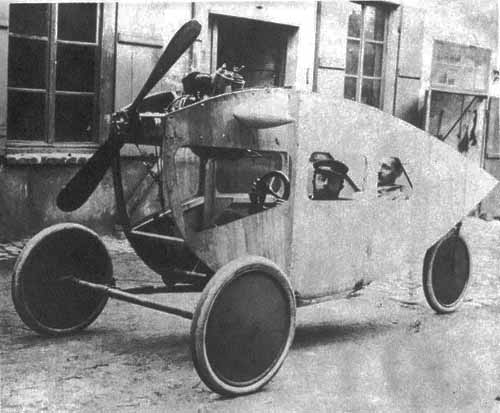

L'Hélicocyle (1913) première voiture à hélice de Marcel LEYAT |

Marcel LEYAT concevra divers appareils, planeurs et avions durant sa carrière aéronautique, mais les qualités de roulage au sol resteront toujours une de ses préoccupations principales. Ces études et essais sur cette question le conduiront naturellement à concevoir et construire (entre 1913, avec l'Hélicocycle, et 1922) des voitures à hélice aérienne, les célèbres Hélica.

On ne peut pas quitter Marcel LEYAT sans indiquer qu'il fut un fervent défenseur d'une formule aérodynamique originale, l'aile oscillante.

|

| Les Demoiselles de Bayard-Clément |

|

L'Appareil Bayard-Clément.M. Maurice Clément est à bord |

En 1910, la Société Bayard-Clément construisait les "Demoiselles" de Santos-Dumont. Et pour former les pilotes de ces aéroplanes, l'appareil d'entraînement ci-contre était utilisé à l'école de pilotage.

L'appareil était autonome et ne nécessitait pas l'utilisation d'une automobile. Les élèves pouvaient prendre de la vitesse et décoller, sans risque de capoter, la queue de l'appareil.

Ce rouleur, contrairement à celui de Marcel Leyat, ne disposait (apparemment) pas de commande de roulis. [28][31]

|

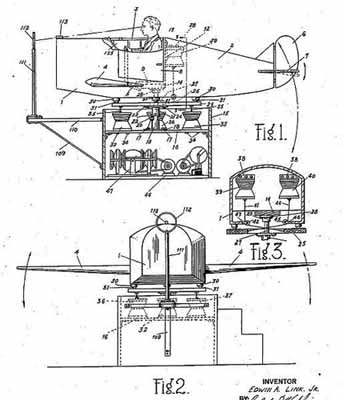

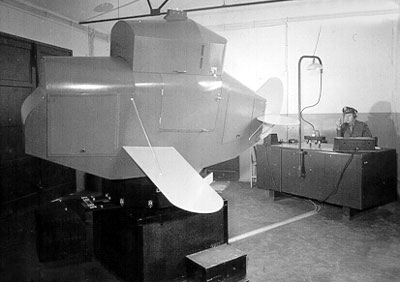

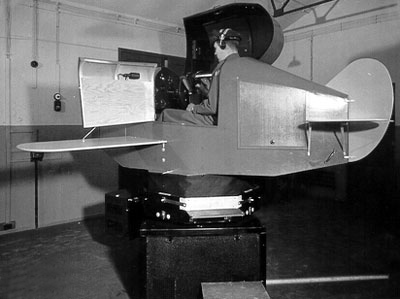

Le simulateur d'Edwin A. LINK Le simulateur d'Edwin A. LINK |

Edwin A. LINK

Edwin Link obtint sa licence de pilote en 1927 et il acheta son premier avion l'année suivante. Il travaillait alors avec son père dans l'entreprise de construction de pianos et d'orgues installée à Binghamton, New York (USA). Link eut l'idée de construire un appareil qui permettrait d'inculquer les rudiments du pilotage aux élèves pilotes, évitant les vols d'initiation, chers et dangereux pour les débutants.. |

| |

|

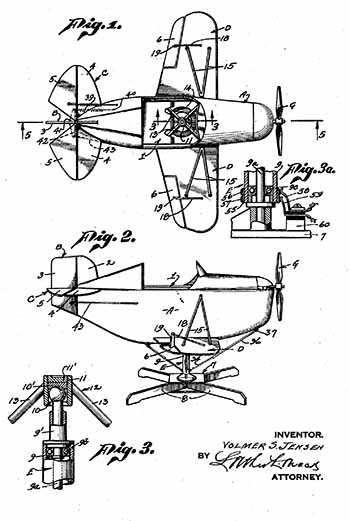

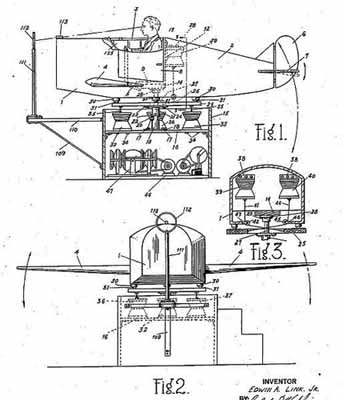

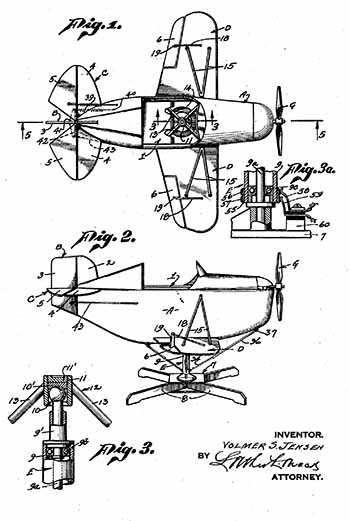

Figure extraite du brevet US1825462 (déposé le 12 mars 1930)

[24] |

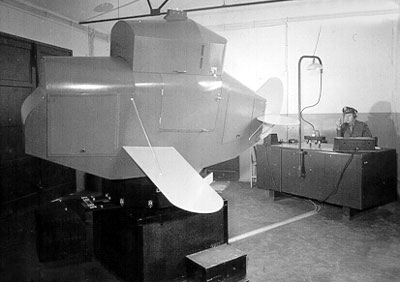

Bénéficiant de sa connaissance des mécanismes à air comprimé utilisés dans les orgues, LINK conçut son premier simulateur en utilisant des pièces identiques à celles des orgues qu'il construisait. La première version de la machine fut achevée en 1929, le concepteur créa immédiatement une société, la Link Aeronautical Corporation, pour commercialiser son appareil. La fabrication se faisait dans l'atelier de son père, et les premiers clients furent des parcs d'attraction.

Edwin Link ouvrit alors la Link Flying School, qui utilisait le simulateur comme base de sa pédagogie, mais en pleine période de Grande Depression, le succès ne fut pas au rendez-vous.

En 1934, après plusieurs accidents dont fut victime l'Army Air Corps, six appareils d'entraînement au sol furent commandés à Edwin Link. Ce dernier livra des simulateurs modifiés pour fonctionner avec des instruments de vol. La popularité du simulateur de Link grandit, et avec l'autorisation du gouverment U.S. des contacts furent noués avec plusieurs pays étrangers. En 1935, la Link Aviation Devices, Inc. fut fondée. Pendant la IIe Guerre Mondiale, l'entreprise employa jusqu'à 1500 personnes et produisait 80 simulateurs par semaine.

Le simulateur de Link fut utilisé dans le monde entier et le nom de Link Trainer est même passé dans le langage courant. On peut en voir dans divers musées d'aviation.

|

|

|

Kunz Schuler Kunz Schuler |

Kunz Schuler exposé au musée de la Wasserkuppe [photo ClaudeL] |

C'est en 1943 que Josef Kunz a conçu cette machine. Josef Kunz (Seff Kunz) était Colonel du NSFK. En 1938 il était devenu président de l'Aéro-Club d'Allemagne et avait été l'organisateur des concours 1938 et 1939 de la Rhön.

Entre 1943 et 1945, la firme Schleicher de Poppenhausen a produit quelque 200 Kunz Schuler.

Le musée de la Wasserkuppe en possède un exemplaire, don de Karl Kugel Ravensburg et restauré par Karl Heyn.

|

Josef Kunz en place arrière de son simulateur [4]

|

Kunz Schuler [3] |

Jensen J-17 Jensen J-17 |

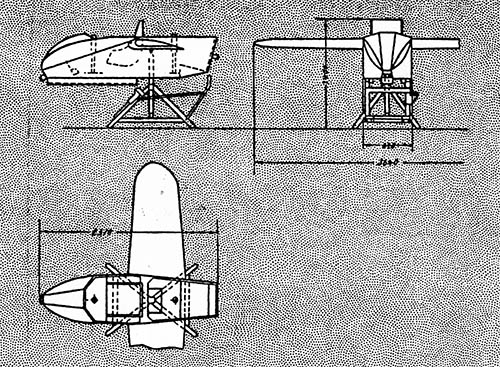

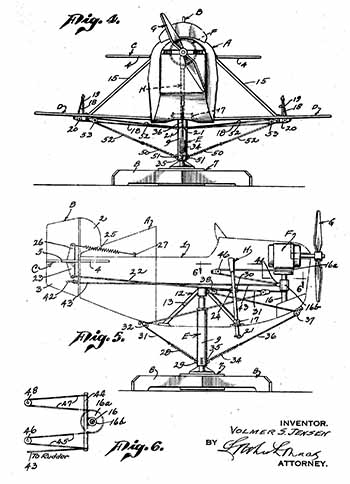

|

En 1943, Volmer JENSEN apprend les rudiments du pilotage à des étudiants

à l'aide de simulateurs de sa conception. [34] |

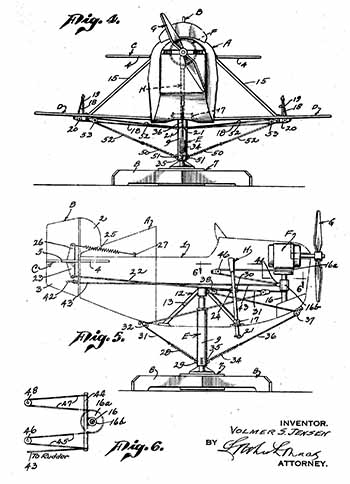

Le 16 août 1943, JENSEN Volmer S. [concepteur et constructeur de divers planeurs et ultra-légers] dépose aux États-Unis, le brevet n° 498757

"Preflight pilot training aricraft apparatus", qui sera enregistré le 17 juin 1947 sous le numéro 2422552.

Il s'agit d'un simulateur, appelé J-17 par son concepteur et constructeur, qui sera entre autre utilisé par l'École supérieure de Los Angeles (CA, USA).

|

|

Figures extraites du brevet de JENSEN [35] |

Simulateur Buffalo Simulateur Buffalo |

|

Le simulateur "Buffalo" du GPPA (Espace Air Passion, Angers-Marcé). [37] |

Bien que destiné à des enfants, le simulateur "Buffalo" du GPPA est conçu un peu sur le même principe que le précédent. |

Autres simulateurs Autres simulateurs |

|

Photo extraite d'un diaporama de Pierre Jarrige. Coll. Juliette Costa [23]

|

N'étant jamais si bien servis que par eux-mêmes, les membres du club de vol à voile de Mostaganem, sur leur terrain du djebel Diss (Algérie), ont visiblement bricolé leur similateur avec des matériaux de récupération !

La photo n'est pas datée. On peut seulement indiquer qu'un Centre de vol à voile a démarré ses activités à Mostaganem en 1941... |

[photo ClaudeL, 2012] |

Lors de notre visite au Flugwerft Schleissheim (Deutsches Museum) de Munich, avec Jean-Marie Mesot, en août 2012, nous avons vu un simulateur tout à fait similaire au Kunz Schuler. Malheureusement, il était hors service, et aucune indication n'était donnée quant à son concepteur et son âge, mais

Il paraissait toutefois récent. |

- -  - -

Simulateur "irlandais" pour avion, de type Link Trainer [photo Frédéric Marie, 2014] |

| |

|

Appareils fixes placés dans le vent Appareils fixes placés dans le vent |

| Une amélioration de la réponse de l'appareil aux commandes est obtenue en plaçant un vrai planeur sur un bâti, maintenu en place par une rotule.

Placé dans le vent, l'appareil a des réactions proches de celles du vol réel. |

|

[7 p 186]

|

Système Wackeltopf

École de vol à voile de la Wasserkuppe 1922-1923

Système de rotule en bois sur lequel le planeur était simplement fixé (Ici le biplan Gersfeld installé sur la rotule).

Placé dans le vent, l'élève pouvait sentir comment le planeur réagissait aux différentes commandes. On peut toutefois penser que, le centre de gravité de l'ensemble étant très au dessus du pivot, le maintien du planeur en équilibre devait nécessiter un fort vent. Et on note que sur toutes les photos, on voit plusieurs personnes pour maintenir l'appareil, et peut-être faire bouger celui-ci pour entraîner l'élève-pilote, lorsque le vent était trop faible.

[7 p 186]

|

[7 p 240] |

Le système Wackeltopf a été utilisé par Arthur Martens dès 1924-1925 dans son école de vol à voile installée à la Wasserkuppe (Rhön, Allemagne).

Riedel tome I p 240 [7]

|

[19 p 11] |

Le système Wackeltopf a aussi été utilisé en Autriche. On voit ici le système construit par les étudiants de la Technische Hochschule de Vienne. Le planeur est un S3 "Technische Hochschule", également construit par les étudiants ingénieurs.

La photo a été prise le 21 avril 1923 à Bruck a.d. Leitha, où le groupe d'étudiants disposaient d'ateliers pour les constructions.

|

SG-38 suspendu au "Pendelbock" - Wasserkuppe, années 30 [20 p 85] |

Basé sur le même principe, un autre dispositif a aussi été utilisé, en particulier avec le célèbre SG-38 Schulgleiter. La différence avec le Wackeltopf réside dans le positionnement de la rotule, qui est sur la verticale du centre de gravité, peut-être légèrement au dessus de ce point. La position naturelle d'équilibre du planeur est alors "horizontale", mais la stabilité de cet équilibre peut facilement être réglée en montant le planeur (la sensibilité du planeur au vent s'accroît, et l'équilibre peut être rendu instable si le centre de gravité est au dessus du point d'appui) ou en le descendant (la sensibilité du planeur au vent diminue). |

|

Dans sa rubrique "Interesting gliders" de Soaring Magazine de septembre-octobre 1957, Peter M. Bowers présente un Slingsby T-35 monté sur un tripode placé au centre de gravité du planeur.

" The photo shows a very unique use to which the T.35 is put-the shi p is suspended at the center of gravity on a tripod, faced into the wind, and the student gets his first experience in the use of the controls on this "Outdoor Tunnel" setup. Specifications of the T.35 cannot be found in the standard references immediately available, but the model is presented in this column mainly to show the unique use to which it has been put."

[6] |

The Bikle Windjammer [8] |

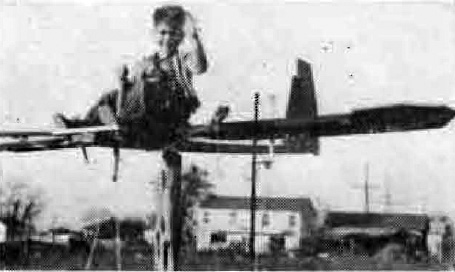

The Bikle Windjammer [8]

The Paul Bikle No. 1 Super Whooper Duper -Guaranteed you make no bad landing -Spin Proof -in fac fly proof. The designer says this of his creation "Perhaps some of your readers would be interested in the 'Flying Machine' shown in the attached photo. No doubt it is a little too youthful for the youth programme but it does beat "Cowboys & Indians" for promoting interest in flying. The thing works well in winds of 10 to 30 knots. Standard flight controls enable the pilol to climh or dive through an angle of 45 above or below the horizon, hank 50 to the right or left, and slip as much as 30 to either side of the wind direction. II provides sufficient challenge to interest kids up to about 12 years of age, yet can be managed by everyone over six years of age. Thc whole thing was put together on a Sunday afternoon from some scrap lumber, clothesline, sashweight pulleys, and shelf brackets for control horns."

(Paul Bikle fut l'un des plus célèbres pilotes de planeurs américain des années 1950).

Editor's note : Mr. Bickle is one of America's foremost soaring pilots, holder of the full Diamond 'C' Badge, winner in 1952 and '.53 of the Lewin Barringer Memorial Trophy which is given each year for the best soaring flight of the year, launched for other than aero-tow. The youthful pilot at the controls on the photo, is one of Mr. Bikle's youngsters. |

Kelvin pilotant son planeur [5] |

Dear' Sirs:

I am enclosing a photo of my boy, age 5, "flying" his glider. This is a sturdy rig made of two by fours and plywood with extra large (!) control surfaces, Kelvin sits up there on a four-foot post and operates all controls in the breeze to perform some thrilling aerobatics. The large surfaces and delicate balance produce pretty good response in even a slight breeze. I envy the kid. He thinks it is a swell gadget.

W, L. DeGinder, M, D, Dallas, Texas.

[Soaring mai-juin 1950 p 17] |

[Gliding 1931,Yearbook by the Dorset Gliding Club p 42] |

Selon le même principe, mais cette fois pour les "grands", un appareil statique d'entraînement utilisé aux USA (ca. 1930). |

|

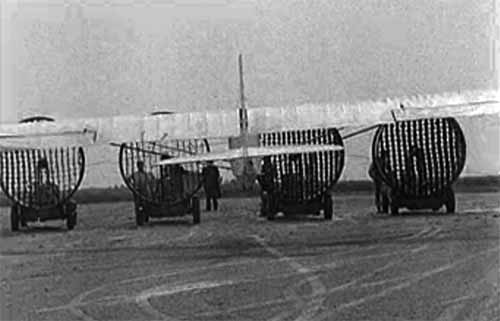

Au lieu de monter le planeur sur un pivot, il est aussi possible de le suspendre à un câble. La photo ci-contre [extraite du film Wings for Pauline, British Pathé, 1949] parle d'elle-même et se passe de commentaires. La machine va s'orienter dans le vent et réagir aux commandes de son pilote selon les trois axes, permettant à celui-ci d'acquérir les bons réflexes adaptés aux mouvements de l'appareil.

[30] |

Appareils mobiles dans le vent Appareils mobiles dans le vent |

|

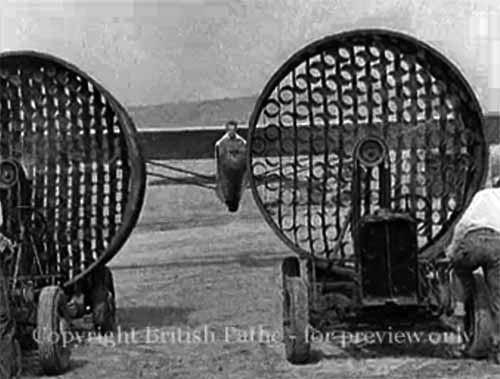

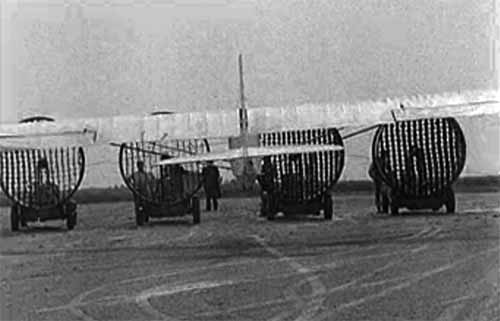

Initiation sans risque de décollage !

Dans une vidéo de 1949 [Wings for Pauline, British Pathé], une séquence montre une méthode d'initiation mise en oeuvre au Royaume-Uni. Elle consistait à utiliser un planeur d'initiation ("Primary glider"), auquel la moitié de l'entoilage des ailes était enlevé, afin qu'il ne puisse plus décoller, et muni de deux petites roues lui permettant de rouler sur un sol herbeux.

L'appareil était tracté par un treuil (le même que celui servant à décoller les planeurs "pour de vrai") et roulait sur le sol à une vitesse suffisante pour que les gouvernes réagissent aux commandes du pilote débutant. Le but du jeu était de maintenir l'appareil en ligne droite, les ailes bien à plat. Peut-être pas aussi facile qu'il y paraît !

[30] |

|

Everybody will be flying soon

1926 : une vidéo Pathé montre des essais d'un planeur d'apprentissage au pilotage réalisés (lieu inconnu) avec une machine fixée sur une automobile.

La vidéo est sans commentaire, et on ne sait pas s'il s'agissait d'un simulateur ou simplement de tests d'un planeur.

Lorsque la voiture roule, le pilote sent les réactions des commandes de l'appareil. L'appareil était fixé rigidement au portique.

Voir la vidéo.

|

LE SYSTÈME BRUBAKER

En 1937, un américain dénommé Edison E. Brubaker reprend l'idée et met au point un système un peu différent permettant davantage de liberté de mouvement

du planeur. Lorsque l'automobile roule à une vitesse suffisante, le planeur vole réellement et l'élève le pilote pratiquement comme s'il était libre. |

Un élève en vol captif, le planeur est dans la plus haute position possible, au sommet du mât. [9] |

Your editor recently had the interesting experience of testing a primary flight training device invented by Mr. Edison E. Brubaker of Kenhorst, Pennsylvania. The auto-glider, as its inventor has named it, is the result of three years of experimentation and testing and seems to have answered the dual problem of how to break the ice with those who are frankly afraid to fly and give primary instruction with complete safety for the student and without the slightest risk to the equipment.

Like most good things, this device is simple in the extreme, consisting of a Waco primary glider resting on a flat truck platform of a stripped car. The nose of the glider is fastened through a universal shock absorber to a vertical rod mounted behind the driver's seat. This rod, supported at both ends, is free to turn through a 60° arc, 30° to either side of the center line of the car.

|

On its rear side is a slot through which the glider attachment is held so that the nose of the glider is free to move up and down in the slot from one to four feet.

The wing tips of the glider are equipped with extra long wooden skids which keep the wings off the ground. The landing skid of the glider rests on sections of tire

casing laid across the car platform. Brubaker lives some distance from an airport, so makes use of a roadway across a small field with round clearings

to turn at each end. Although he is not a pilot himself, he has, nevertheless, worked out a system of instruction which has given valuable training to more than

twenty students. The State Bureau of Aeronautics has given him permission to operate with the unlicensed glider as it is always held captive on the car.

When a student begins this training, the car is driven just fast enough to give him lateral control. The nose is held down by a bolt through the movable upright bar

and secured with a safety pin. The rudiments of rudder control can also be taught as the tail of the glider can move from side to side. Of necessity this longitudinal

control is limited so that the fuselage will not drop onto a wheel or off the side of the car. However, it is quite possible to learn enough of this control

to overcome the usual zig zagging difficulties of primary glider training.

When the student has become proficient in keeping the wings level and the fuselage well centered on the platform, the pin in the upright is moved up a foot or more

to the next hole and the speed of the car increased. By pulling back on the stick, the student is able to "take off" and lift the glider vertically upward about two feet. |

L'équipage prêt à démarrer. L'arrière de l'automobile a été aménagé en plateforme sur laquelle le planeur est posé. L'avant du planeur est fixé au mât vertical de façon à ce qu'il puisse coulisser sur la longueur de ce dernier. On note la grande balancine sous l'aile gauche limitant l'inclinaison du planeur. [9] |

He is actually flying, but he cannot possibly get into any trouble. As his skill increases, the pin is moved up to the top of the bar and he can make flights up to four feet. From this height he is able to simulate a glide and landing when the car is put in neutral and allowed to free wheel.

So far none of Brubaker's students have gone on to more advanced glider flying but several have taken flying instruction in a Taylorcraft light airplane and have found their training in the auto-glider has helped them a great deal. This device could be of great value in primary f1ight training if the glider could be equipped with a landing wheel and made quickly detachable from the car. The long wing skids could be replaced by the standard size in a few minutes and with a release on the rear of the car and a 150 foot rope, the instructor would be ready to continue the training in free flight.

The cost of such a set-up can be kept very low. All that is needed is a used car, a primary glider, old tire casings, long wing skids, and the Brubaker universal device which can be built for a reasonable price. It is our opinion that it would be a very sound investment for every gliding school, most glider clubs and many airport operators.

|

Dans les années 1930, un dispositif de principe similaire a été utilisé aux États-Unis. [extrait d'une revue de nom et date inconnus] |

|

La sécurité avant tout

L'image ci-contre qui accompagne cet article donne une illustration de la manière dont un inventeur américain imagine l'apprentissage du pilotage d'un planeur. L' appareil permet à l'élève de maltraiter sa machine de la manière la plus choquante, sans encourir aucun risque d'accident comme ce serait le cas en vol libre.

Le planeur est fixé par unr rotule au sommet d'une sorte de chevalet, ce qui lui permet de manoeuvrer à jusqu'à une certaine altitude, dans les limites des dimensions du portique. Le chevalet est supporté par deux longs bras, ces derniers restant horizontaux jusqu'à ce que la voiture atteigne une vitesse de 25 km/h. A ce moment-là le planeur peut être soulevé jusqu'à la position de la photo.

On nous assure que " l'instruction reçue par l'élève est identique à celle qu'il obtiendrait si la machine volait réellement". Il n'est pas précisé si le port du costume montré dans l'image est un complément nécessaire à la bonne formation de l'élève. |

L'appareil de Bronius OSKINIS (1956) |

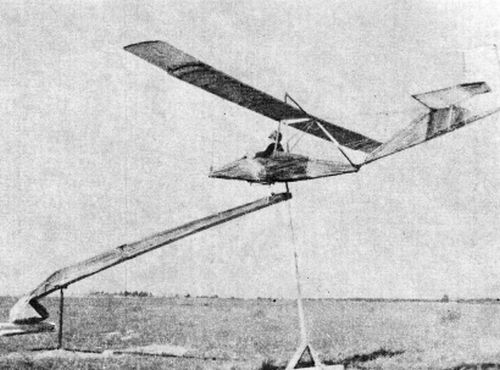

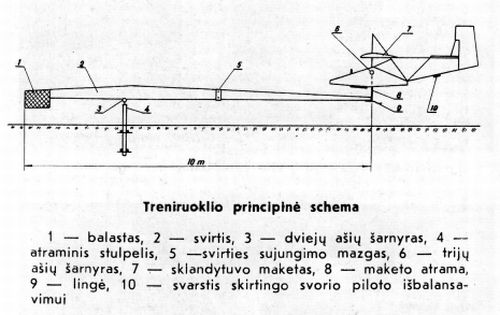

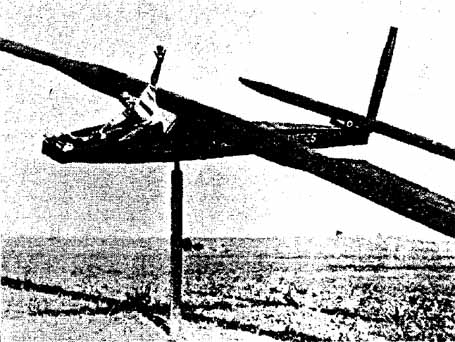

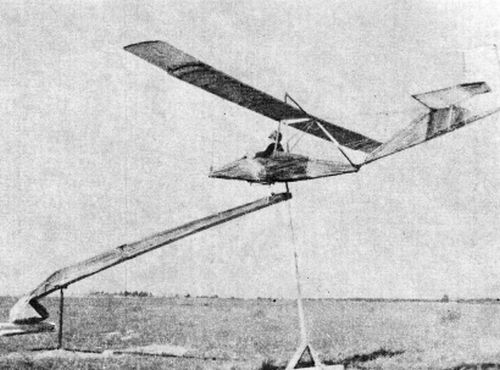

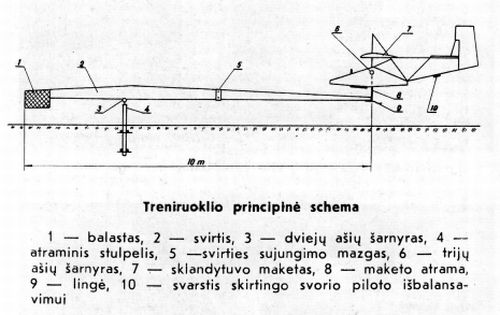

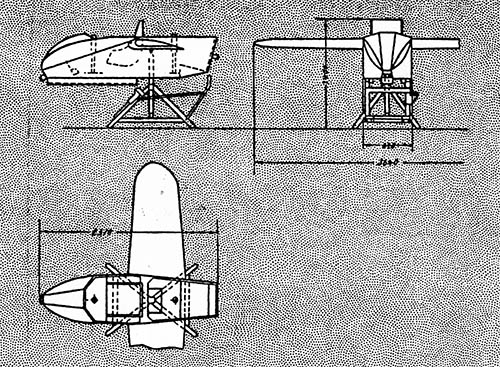

| En 1956, Bronius Oškinis, designer lituanien, a imaginé cet appareil d'entraînement pour l'initiation des jeunes au pilotage. La photo et le schéma ci-dessous sont suffisamment explicites pour ne pas avoir besoin de s'étendre sur le principe de fonctionnement de l'appareil. Il faut toutefois noter que le planeur est un véritable appareil inspiré du BrO-11 (planeur d'initiation du même Bronius Oškinis) : très léger (il ne pèse que 25 kg) sa fabrication est très bon marché (10 fois moins que pour un BrO-11) et très rapide. Il y eu deux ou trois exemplaires construits, ayant servi lors de divers stages. [27] |

| |

|

|

|

|

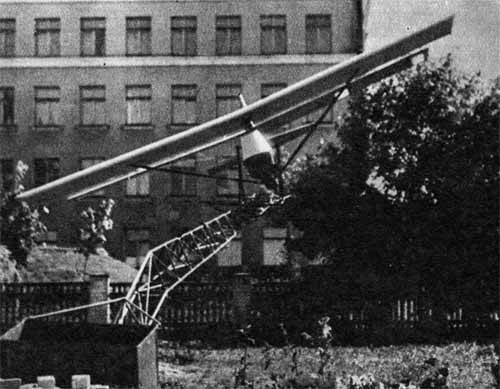

Un autre simulateur de Bronius Oškinis, mais avec un véritable planeur BrO-11 Zylé [32]

|

Et s'il n'y a pas de vent ?

C'est simple : il suffit de le créer !

Enfin le dispositif le plus abouti en terme de réalisme de vol et permettant de s'affranchir de toute condition extérieure a été expérimenté par les américains

dans les années 1930. Il consiste à créer un flux d'air horizontal suffisamment puissant pour soulever un planeur volant en cerf-volant.

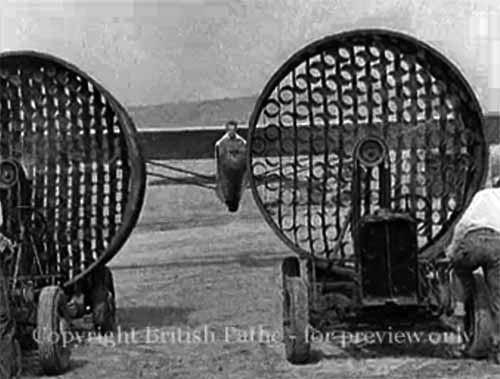

Les images ci-dessous sont extraites d'une séquence vidéo British Pathé [26] |

Le planeur (un Franklin PS-2) est maintenu dans le flux créé par plusieurs grands ventilateurs. |

|

Le planeur "en vol" derrière les ventilateurs |

L'ensemble vu de derrière L'ensemble vu de derrière |

| Voir aussi une autre séquence [36] |

|

Logiciels de simulation Logiciels de simulation |

Les extraordinaires possibilités offertes par la micro-informatique depuis les années 1980 ne pouvaient pas ne pas être exploitées pour des simulations de pilotage de toute nature.

Nous signalons simplement ici quelques applications nous paraissant intéressantes, combinant harmonieusement mécanique et micro-informatique.

Nous ne parlons pas des simulateurs de vol de modèles réduits qui sont devenus au fil des ans d'un grand réalisme. |

Vol dans le massif du Mont-Blanc avec Condor [13] |

CONDOR

Microsoft Flight Simulator était plutôt un simulateur de vol à moteur, mais de nombreux planeurs et sites de vol avaient été modélisés par la communauté des passionnés. Le développement a été arrêté vers 2005 (?).

Depuis 2007, le simulateur , dédié au vol à voile, a incontestablement la faveur des vélivoles. La communauté de ses utilisateurs est très active, en particulier en ce qui concerne l'ajout de scènes de vol. Des compétitions en ligne sont même régulièrement organisées.

[13]

|

Les frères Wright version 2000 [11] |

Cet appareil développé par l'association Wright brothers Aeroplane Co couple un poste de pilotage de Flyer avec un simulateur informatique (Microsoft Flight Simulator ?).

Et quand les pilotes sont en tenue d'époque "ça le fait !"

Musée virtuel des Frères Wright. [11]

|

[photo Ad'Air] |

Un simulateur du Flyer, similaire au précédent, a été construit par Ad'Air, une école de pilotage installée au Mans, France.

L'appareil a été exposé à Pau en 2009, pour le centenaire de la création de la première école d'aviation par les frères Wright dans cette ville en 1909. [10] [12]

|

[photo Fayence Oldtimers] |

Des logiciels de simulation ont été adaptés à des vrais cockpits de planeurs modernes.

L'association Fayence Oldtimers a ainsi réalisé une telle adaptation qui devait être présentée aux Journées de la Science à Sophia- Antipolis en octobre 2011.

Le site présente quelques photos mais ne précise pas quel est le logiciel de simulation utilisé [15]

|

[photo G.R.A.L.] |

Dans le même esprit, le G.R.A.L. (Groupement Rouennais d'Aviation Légère) a construit un cockpit en bois reproduisant la place avant du Twin II du club, couplé au logiciel de simulation Condor. La construction a été achevée en mars 2012.

Romaric Boucher, co-concepteur et constructeur de ce simulateur dissèque ses entrailles :

Un PC avec Condor a été camouflé sous le siège et une carte du paysage local a été développé spécialement. Toute la timonerie (manche, poigné d'AF et palonnier)comme l'ensemble du simulateur ont été fabriqués par nos soins, les positions de chacun sont reprise via des potentiomètres linéaires ou rotatifs en fonction de la commande. Ceux-ci sont interfacés au PC via une carte dédiée [29] branchée directement en USB et vue par le PC comme un joystick. Un encodeur rotatif est présent au tableau de bord et permet de régler l'altimètre. Une vieille radio à afficheur mécanique est utilisée pour simuler les changement de fréquence. Deux écrans sont utilisés pour l'affichage : un projecteur pour le "paysage" et un écran avec un masque perforé pour les instruments. L'affichage des instruments est assuré par un logiciel secondaire : FCIS. la chronologie de lancement des différents logiciels est assuré par un simple fichier batch qui lance tout dans le bon ordre. Le simulateur est à but d'école donc toutes les options avancées on été volontairement non implémentées (volets de courbure, train rentrant, water ballast). Par contre le frein est bien placé en bout d'AF et les mensurations sont calquées sur un TWIN II du club. Il faut aussi mettre un parachute comme en vrai pour être confortablement installé.

[16]

|

RÉFÉRENCES RÉFÉRENCES

| [1] Elles ont conquis le ciel, Bernard Marck, Arthaud 2009, page 129

[2] Les secrets du pilotage dévoilés au sol en une leçon, Science et Vie, août 1949

[3] The Kunz Schuler, VGC News n° 120 printemps 2007 p 30-31

[4] VGC News n° 121 printemps 2007 p 4 [photo]

[5] DeGinger device, Soaring Magazine, mai-juin 1950 p 17 [note + photo]

[6]

SlingsbyT-35, Soaring Magazine, septembre-octobre 1957 p 23 [note + photo]

[7] Start in der Wind, Peter Riedel, tome I p 186 et 240 [photo]

[8] The Bikle Windjammer, Soaring Magazine, septembre-octobre 1953 p 21 [note + photo]

[9] The auto-glider, Soaring Magazine, novembre 1937 p 8-10 [texte + 3 photos]

[10] @éroland, http://aero.land.free.fr/pau.html, site de Christian Veyssières, Exposition à Pau (2009)

[11] Wright brothers Aeroplane Co, http://www.wright-brothers.org/default.htm, [Simulateur]

[12] Ad'Air, http://www.ad-air.fr/, site de l'école de pilotage Ad'Air du Mans (Sarthe, France)

[13] Condor, http://www.condorsim.fr/, simulateur de vol à voile pour PC.

[14] Un avion piloté à distance, Modèles réduits, Les Cahiers de Système D, n° 14, octobre-décembre 1959.

[15] Simulateur de vol, Fayence Oldtimers : http://fayence-oldtimers.com/index_fichiers/simulateur/index.html

[16] Simulateur de vol, G.R.A.L. : article du 26/03/2012 http://g.r.a.l.free.fr/wordpress/ et photos http://g.r.a.l.free.fr/wordpress/?page_id=1019

[17] Rhön Adler, Peter Selinger, Fischer Verlag 2002, p 23-24 [Note + photo].

[18] Simulateur du DSMM Wasserkuppe, [vidéo Frédéric Marie].

[19] Segelflug am Spitzerberg und Hunsheimer Kogel, Reinhard Keimel, Sutton Verlag 2010.

[20] Segelflugzeug-Geschichten, Peter F. Selinger, Deutsches Segelflugmuseum mit Modellflug Wasserkuppe 2004.

[21] Champagne, berceau de l'aviation du monde, http://aviation.maisons-champagne.com/dir.php?centre=simulateur&menu=01.

[22] La société Antoinette, http://en.wikipedia.org/wiki/Antoinette_%28manufacturer%29

[23] L'aviation en Algérie, site de Pierre Jarrige, http://www.aviation-algerie.com/presentation.htm

[24] Combination training device for student aviators and entertainment apparatus, Brevet US 1825462 de Edwin A. Link, Google Patents

[25] A Look Back: The foresight of Edwin Link. Un simulateur Link au Canada, Wings Magazine

[26] Wind machines, Vidéo British Pathé

[27] B.Oškinio treniruoklis. dispositif d'entraînement, VGC Lithuania

[28] L'appareil d'entraînement Bayard-Clément, L'Aérophile, 15 février 1910. Une photo.

[29] Cartes joystick controler, site Leo Bodnar Electronics

[30] Wings for Pauline. dispositif d'entraînement, Vidéo Pathé

[31] French aeroplanes before the great war, Leonard E. Opdycke, Schiffer Publishing Ltd. 1999. Rouleur Demoiselle, photo p 230

[32] Smogaus-Sparnai, page 224 : simulateur Oskinis, photo

[33] WW2 Second World War Military Gliders (Documentary), YouTube (séquence de 8 secondes à partir de 9' 07", Franklin PS-2 "ventilé")

[34] The evening independant massillon Ohio, 28 octobre 1943.

[35] Preflight pilot training aircraft apparatus, brevet d'invention de Volmer JENSEN US2422552.

[36] WW2 Second World War Military Gliders (Documentary), YouTube (séquence de 8 secondes. Franklin PS-2 "ventilé")

[37] Simulateur "Buffalo", Magazine du Musée Régional de l'Air, (Article à retrouver !).

[38] Alfred Fronval, La Gazette 3AF, octobre 2015. Dossier spécial..

[39] Simulateur/démonstrateur de vol R.C., MRA n° 474, mai 1979. lire l'article..

|

Page

mise à jour le

08/07/2025 Page

mise à jour le

08/07/2025 |

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|

|

|

L'ensemble vu de derrière

L'ensemble vu de derrière

-

-  -

-