MINILAB

Un laboratoire de poche

Combien de fois, sur le terrain, n'avons-nous pas eu l'envie de mesurer telle ou telle

valeur de tension, d'intensité …. et regretté de ne pas avoir ces appareils de

mesure restés, évidemment, sur notre table de travail …. à la maison !

Et ceux qui n'ont pas ces appareils ne regrettent-ils pas de ne pas posséder une sorte de

mesureur presque universel, du moins aux yeux du modéliste moyen , un petit appareil qui

ferait beaucoup …. pour pas très cher !

Le MINILAB pourra peut-être faire le bonheur de tous et devenir un fidèle compagnon,

vite amorti, et depuis son acquisition, indispensable !

Curieusement, "les grands esprits se rencontreraient-ils ? ", juste au moment

où nous travaillions sur ce projet, une description similaire était publiée dans une

revue concurrente. Qu'à cela ne tienne, plus on est de fous et plus on s'amuse !

Donc le MINILAB fera beaucoup . Ce sera :

- un voltmètre de 0 à 25 V en deux gammes à commutation

automatique. Chacun sachant que mesurer une batterie à vide ne veut pas

dire grand chose, nous avons prévu la mise en service d'une charge test, ce qui nous

permet d'afficher une valeur de la résistance interne de la batterie ou élément testé.

- Un fréquencemètre performant mesurant de 10 à 1000 MHz,

excusez-nous du peu, avec une résolution du 1/10 de kHz. Pas de compromis pour la base de

temps : C'est un TCXO de 12.8 MHz ( ou de 10 MHz ) d'une parfaite stabilité et qui vous

assure une très bonne précision de la mesure de fréquence. Rien à voir avec ce que

l'on obtient avec un simple quartz.

- Un tachymètre de 0 à plus de 30000 t/mn, pour hélices à 2, 3

ou 4 pales. Bien utile pour savoir si le moteur tourne à son régime

optimum !

- Un thermomètre de - 10° à plus de 90° C. Vous connaîtrez

désormais la température du terrain de vos évolutions. La sonde de température est

interne, mais rien ne vous empêchera de réaliser une sonde externe installée au bout

d'un cordon, si vous voulez mesurer la température de vos "meilleurs

compagnons"

- Un champmètre. Voilà qui sera bien utile pour vous assurer que

votre émetteur ne fait pas une perte de virilité . L'indication est à la

fois numérique, mais aussi visible sous forme de bargraph. A vous la possibilité de

comparer l'émetteur Truc avec l'émetteur Machin !

- Un testeur de servos vous permettra de savoir si votre servo

d'ailerons n'a pas un petit problème de santé. Le montage proposé est évolué : Il

fonctionne en manuel ou automatique. Dans ce cas, en mode linéaire ( déplacement

régulier ) ou Tout ou Rien ( d'une fin de course à l'autre ). La vitesse est réglable.

Comme nous avons développé par ailleurs, un servo-testeur très performant ( MRA n° 704

) nous avons voulu laisser à ce dernier quelques avantages plus utiles à l'atelier que

sur l'herbe du terrain ( précision et consommation )

- Une sonde ampèremètrique. Voilà qui doit plaire aux fanas de

l'électrique. Mesure des courants de -100 A à + 100 A. La sonde, ultra économique sera

décrite en détail et réalisable par un modéliste adroit ( est-ce un pléonasme ? )

- Un générateur de séquence PPM est prévu, avec code PPCM

incrusté pour compatibilité avec le RX19B. Les modélistes électroniciens pourront

l'utiliser pour tester leur décodeur ou à d'autres fins.

Egalement, une entrée de sonde externe de température, un impulsiomètre

permettant la mesure précise des signaux envoyés aux servos, un programmateur de RX21,

notre dernier récepteur à synthèse de fréquence.

- …… Le MINILAB possédant une entrée et une sortie

"annexes" tout est possible. L'avenir nous dira si des fonctions

supplémentaires sont implantées. ( Altimètre, sonomètre,anémomètre,capacimètre

batterie, tri d'éléments cadni ou NiMh …. )

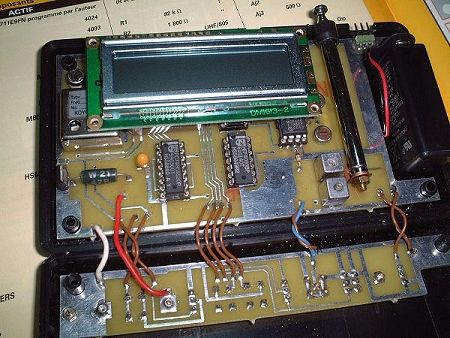

Le MINILAB se présente dans un élégant boîtier, mesurant 14 x 8 x 3 cm et enjolivé

par sa face avant. Il comporte un afficheur LCD de1 ligne de 16 caractères, qui ont

l'avantage d'être plus grands que ceux de l'afficheur 2 x 16 correspondant. Bien

évidemment, pour obtenir les performantes annoncées, dans un si petit volume, il faut

faire appel au micro-contrôleur, on s'en doute ! C'est ce que nous allons voir maintenant

.

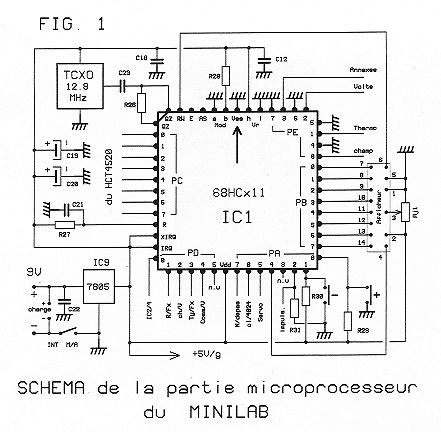

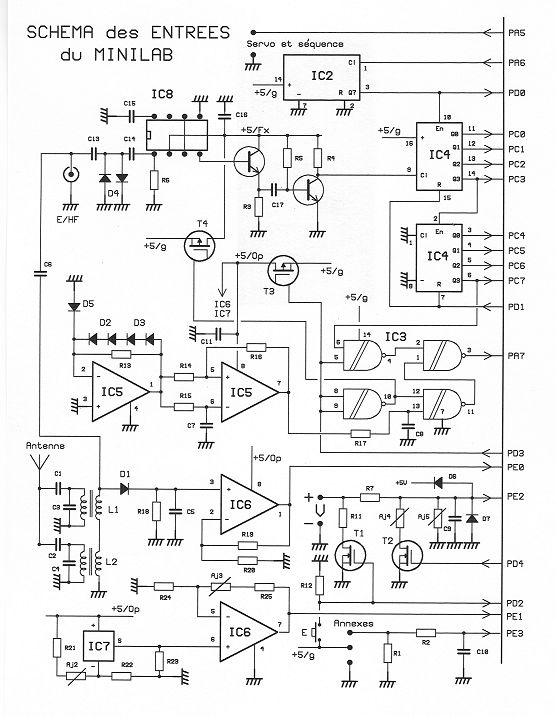

ETUDE du SCHEMA.

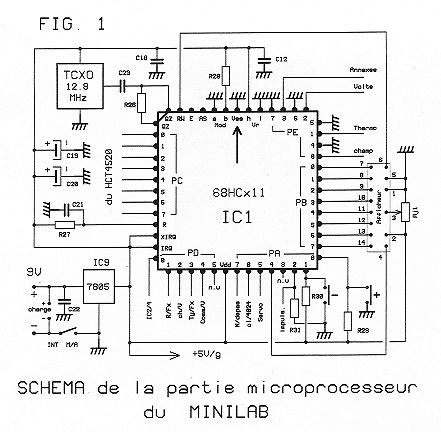

Un coup d'œil, d'abord, à la figure 1 qui nous montre le cœur du

montage : Au centre le µC, un MC68HC711E9FN de MOTOROLA. Le µC

est activé par l'oscillateur TCX0 ( stabilisé en température ) de 12.8 MHz ( Eh oui,

les HC11 donnés pour 8 MHz, tournent parfaitement à cette fréquence ! ) Le µC est en

mode "mono-chip", il n'a donc besoin de rien ni de personne pour fonctionner. Il

met alors à notre disposition ses PORTS : Le port A, pour les touches , le servo-testeur,

la base de temps du fréquencemètre , pour le tachymètre, l'impulsiomètre.

Le port B est réservé à l'afficheur, avec aide des lignes PA4 et RW.

Le port C recueille le résultat du compteur de fréquencemètre.

Le port D fournit des signaux de fonctionnement.

Le port E est dévolu au convertisseur A/D interne

et mesure donc les tensions sur 4 entrées : PE0 à PE3.

Noter enfin, l'alimentation sous 5 V à partir d'un

petit accu de 9 V

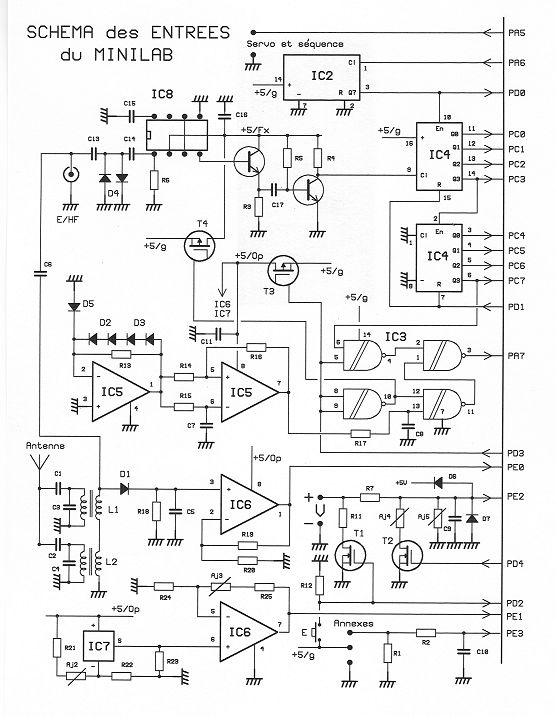

Tournons nous vers la figure 2 montrant les entrailles plus ou moins analogiques de la

bête ! En haut, tout ce qui concerne le fréquencemètre . le µC délivre en PA6

un créneau dérivé du TCXO et de fréquence alternativement 200 et 400 kHz. Ce signal

est divisé par 128 par IC2 qui fournit alors un créneau asymétrique de 640 ms haut et

320 ms bas. Ce créneau ouvre la porte de comptage, contenue dans IC4, pendant

640 ms et laisse 320 ms pour calculs et affichage. On a ainsi une mesure par seconde, ce

qui est très correct. L'entrée de mesure est en E/HF. Elle attaque un  diviseur UHF par 64 suivi

de 2 transistors de mise en forme. Avec 1000 MHz en entrée, IC4 reçoit donc au plus 15

MHz.

diviseur UHF par 64 suivi

de 2 transistors de mise en forme. Avec 1000 MHz en entrée, IC4 reçoit donc au plus 15

MHz.

Il les compte sans difficulté

( limite à plus de 30 MHz ) IC4 divise par 256 et envoie son résultat binaire dans le

port C. Mais en fait, pour 1000 MHz,

il fera plusieurs "tours complets": plus de 61000 ! Ces tours sont comptés, via

IC3, par l'entrée PA7 et son compteur par 256 dont on comptera enfin les 238

dépassements ! C'est en analysant ces résultats que le µC connaîtra la valeur à

afficher.

Il aura alors pour mission de la convertir en caractères ASCII affichables, d'éliminer

les "0" non significatifs et d'afficher le résultat.

Pour terminer son cycle il provoquera la remise à 0 de IC4 et de ses propres compteurs

internes. C'est formidable tout de même ces µC !!

L'entrée HF est un connecteur SMB en façade, mais le fréquencemètre est couplée par

C6 au champmètre. On peut ainsi mesurer la fréquence d'un émetteur FM, sans aucune

liaison.

Sous la partie Fx, nous trouvons le tachymètre avec sa diode captrice D5, son ampli de

mise

en forme IC5 et la sortie par IC3 qui permet l'aiguillage vers PA7.

La sortie PD3 du µC assure la commutation FREQ/TACHY

par IC3 et les transistors

interrupteurs T4 et T3 qui n'alimentent que la partie activée par le choix de

l'utilisateur. En dessous, le champmètre, avec son antenne , les bobines L1 et L2

accordées sur 72 et 41 MHz, l'ampli IC6 et la sortie vers PE0

En bas, le thermomètre à capteur , genre LM35., amplification par IC6 vers PE1

Entre ces deux derniers montages, le voltmètre attaquant PE2. T2 assure la commutation

automatique de gammes : de 0 à 5V ou 0 à 25 V.

Une charge de 47 W peut être utilisée en appuyant sur la touche E, ce qui rend T1

conducteur., et qui est détecté par l'entrée PD2 du µC

En bas, à droite, l'entrée annexe, servant pour la mesure d'intensité ou le

servo-testeur ou pour l'avenir !

Tout en haut, la sortie servos ou de séquence, …. ou d'autre chose par PA5 et

l'entrée PA2 de l'impulsiomètre.

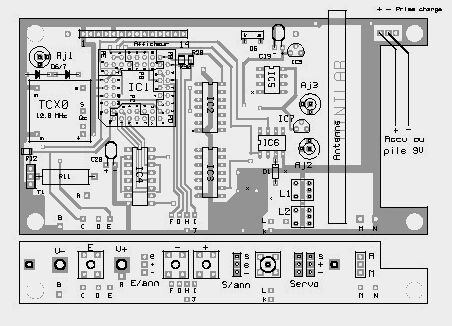

REALISATION

1. Circuit imprimé

( Les fichiers dessin du Cimpr sont disponibles en PostScript. Voir TELECHARGEMENTS )

C'est un double face en époxy 16/10. Nous avons commandé des plaques à trous

métallisés, ce qui facilite beaucoup la réalisation et que nous

pourrons fournir aux réalisateurs intéressés..

( Email ou courrier ).

Si l'on grave soi-même les circuits imprimés, il faudra assurer dans ce cas, les

nombreuses liaisons recto-verso.

C'est ce que l'auteur à fait pour le proto ! Mais

c'est un travail délicat que nous déconseillons.

De fins fils passés à travers les trous et soudés à plat sur les pistes, sur 2 mm au

moins. Quand il s'agit d'un passage pour le support PLCC,

les fils sont soudés au recto, passent par les trous et ne sont soudés au verso que le

support posé, en même temps que ses picots. Par contre pour les supports tulipe, c'est

plus simple, puisque l'on peut souder chaque picot au recto et au verso.

2. le boîtier.

Une fois en possession du circuit imprimé, séparé en ses deux parties, dûment étamé

et percé, il faut envisager immédiatement sa mise en boîtier. Attention, le nouveau

boîtier HAED500 de E.D ne convient pas. Ses dimensions sont légèrement différentes et

le circuit imprimé ne s'insère pas sur les colonnettes d'angles. Si ce modèle est le

seul disponible, il faudra retoucher les trous d'angles à la lime ronde et fixer le Cimpr

sur le fond par des vis de 2 à têtes fraisées.

Le boîtier doit être débarrassé intérieurement de toutes les aspérités

diverses prévues. Ne laisser que les colonnettes d'angles. Percer ensuite la face avant

en respectant les cotes de la fig. 3 . La trappe d'accès à la pile prévue est

neutralisée

par collage à la cyano.

Si vous commandez le décor de face avant à l'auteur, spécifiez le type de boîtier.

La partie clavier/E/S se fixe par 2 boulons de 2 mm avec entretoises de 5 mm.

La partie principale s'emmanche simplement sur les colonnettes . ( voir ci-dessus avec

nouveau boîtier )

Prévoir les trous pour l'antenne, la prise de charge et l'entrée lumière de D5.

La mécanique étant terminée, le plus dur est fait, il ne reste qu'à souder les

composants.

3. Liste des composants

ACTIF

IC1 MC68HC711E9FN programmé par l'auteur

IC2 4024

IC3 4093

IC4 74HCT4520

IC5 LM358N

IC6 MCP602-Ibr ( F 316-7331 )

IC7 LM35 (TO92) ( F 409-091 )

ou LM45 (SOT23) ( F 953-957 )

IC8 MB501L ( ED )

IC9 78L05

D1 BAT85

D2/3 BAV99

( F 934-136

)

D4 HSMS-2802 ( F 549-708 ) ou BAV99

D5 BPW34

D6/7 1N4148

T1 RFD14N05L ( F 516-405 )

T2 IRLML2803 ( F 567-802 ) ( 1B )

T3/4 IRLML5103 ( F 567-814 ) ( 1D )

T5/6 MMBT2369LT1 ( RS 348-4732 )

DIVERS

L1 72 MHz ( auteur )

L2 41 MHz (auteur )

1 afficheur 1 x 16 c, contacts en haut, à G.

1 TCXO ( ED réf TCO903A en 12.8 MHz )

5 Supports tulipe ( 2 x 8br, 2 x 14 br, 1 x 16 br)

1 support PLCC de 52 br

2 douilles bananes de 2mm ( queue ronde 2.5 )

1 connecteur HF SMB pour Cimpr M/droit

1 inter miniature (RS 115-6283 )

3 touches miniatures ( RS 283-9844 )

12 picots HE10 2.54mm droits

3 " " " coudés

2 circuits imprimés ( auteur )

1 boîtier ( ED HAED500 )

1 décor de face avant

1 antenne ( LEXTRONIC P354 )

1 accu miniature de 9V/120 ou 150 mAh

1 connecteur pour accu |

PASSIF

( R et C en CMS 1206

sauf indication )

R1 82 kW

I

R2 1800 W

"

R3 560 W

UHF/805

R4 560 W

"

R5 22 kW

"

R6 1 MW

"

R7 4.7 kW

V

R8/9/10 supprimées

R11 47 W

5W bob

R12 15 kW Cde ch.

R13 1 MW

Tcy

R14 47 kW

"

R15 180 kW

"

R16 10 MW

"

R17 27 kW

"

R18 220 kW Chp

R19 270 kW

"

R20 10 kW

"

R21 4.7 kW

Th

R22 100 W

"

R23 18 k W

"

R24 1.5 kW

"

R25 4.7 kW

"

R26 10 MW

µC

R27 27 kW

"

R28 15 kW

"

R29 15 kW

"

R30 15 kW

"

R31 27 kW

"

Aj1 20 kW genre

82P

Aj2 1 k W

"

Aj3 1 k W

"

Aj4 2 kW

CMS

Aj5 500 kW CMS |

C1 10 pF Chp

C2 10 pF "

C3 10 pF "

C4 22 pF "

C5 100 pF "

C6 2.2 pF "

C7 0.1 µF Tcy

C8 1 nF "

C9 0.1 µF V

C10 0.1 µF I

C11 0.1 µF Tcy

C12 0.1 µF 4024

C13 4.7 nF UHF/805

C14 4.7 nF "

C15 2.2 nF "

C16 0.1 µF UHF

C17 4.7 nF UHF/805

C18 0.1 µF µC

C19 22 µF pt/16V

C20 22 µF "

C21 0.1 µF µC

C22 0.1 µF + 9V

C23 220 pF TCXO

C24 27 pF ( si Qz )

C25 27 pF "

F : FARNELL

RS : RADIO-SPARES

ED : ELECTRONIQUE

DIFFUSION |

NB. L'auteur pourra vous fournir quelques éléments plus difficiles à trouver ( F..!)

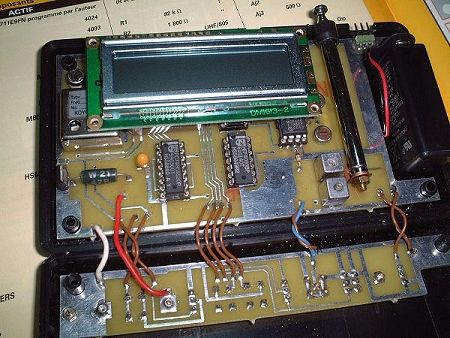

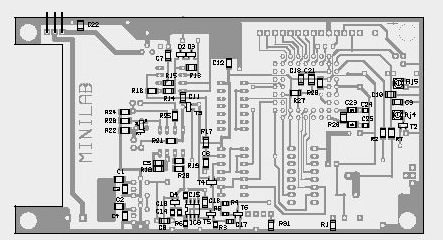

4. Pose des composants. Voir ci-dessous la pose des composants au recto.

Le circuit imprimé est supposé prêt, avec passages recto-verso assurés, comme

dit ci-dessus.

On pourra commencer par la pose des composants CMS. Voir CONSEILS

pour ce travail.

Le circuit imprimé est étudié pour pouvoir remplacer le TCXO par un quartz ordinaire,

pour réduire le montant de la facture, ( mais

encore faut-il le trouver ! ) Dans ce cas, souder C24 et C25, remplacer C23 par un strap 0

W ,

et un autre strap 0 W pour relier C25 à R26.

Dans le cas du TCXO, on ne soude que R26 et C23. De même le capteur de t°, LM35 peut

être remplacé par un économique LM45 en boîtier SOT23, à souder donc en interne au

verso.

La patte qui est seule d'un côté, dirigée vers R22/23.

Attention, une petite erreur sur le circuit imprimé fourni par

l'auteur : Il faut relier, au verso, la patte 1 de IC4 à la piste de masse voisine !

cliquez pour télécharger le fichier .pdf des inscriptions

de cette figure

Tous les CMS verso soudés, passer à la pose des éléments du recto. Commencer par les

supports tulipes ce qui vous permettra d'assurer plus facilement les liaisons recto-verso

si le circuit n'est pas à trous métallisés. Puis le support PLCC,

avec ses éventuels fils fins de renvoi. Attention à l'orientation. La flèche du fond de

support dirigée vers le TCXO.

Ci-contre

: Composants CMS du verso

Pour simplifier la procédure d'étalonnage du voltmètre, nous avons remplacé les

résistances R8à R10 par les ajustables CMS

Aj4 et Aj5. Cela provoque le déplacement de C9 qui est remplacé par Aj5. La pose de Aj4

implique la suppression du plot de

circuit imprimé qui correspondait à R9.

En effet, il ne faut pas court-circuiter les plots d'extrémité de piste de ces

ajustables

L'afficheur pourra être relié par fils très souples, ce qui permettra de le dégager

aisément pour accéder au µC.

On le maintiendra par 2 boulons de 2 mm avec entretoises de 12 mm.

Prévoir des rondelles isolantes, côté afficheur, pour éviter tout contact avec les

pistes proches.

Cliquez

pour télécharger le fichier .pdf

des inscriptions de cette figure

Mais on pourra également le monter sur picots mâles et barrette femelle, comme on le

voit sur la photo ci-dessous

La métallisation de T1 est côté R11. L'antenne est fixée à sa base par une

petite équerre laiton. On la garnira d'un anneau de thermo-rétractable en haut, de

manière à éviter un contact avec la piste ce masse qui passe dessous.

Terminer par le connecteur de charge et le connecteur 9V.

Passer au montage des éléments de commande. Le petit circuit imprimé sera sur

entretoises de 5 mm, avec vis de 2 mm à

têtes fraisées, noyées dans le plastique de la face avant. Souder les différents

éléments, en veillant à ce qu'ils soient bien centrés par rapport aux découpes de la

façade. Pour les douilles 2 mm que nous avons choisies à queue ronde, les sectionner à

2 mm sous la collerette plastique avant. Récupérer le tube arrière et la collerette

avant, sans le tronçon de tube. Cette collerette est collée à la cyano sur la face

avant, après pose du décor. Et les tubes soudés sur le circuit imprimé, soudures à

faire, circuit en place dans le boîtier pour être certain du centrage respectif des deux

parties.

Il vous reste à assurer la liaison entre les deux circuits imprimés, en reliant les

points de même nom : A à A, B à B …. . Ces deux premiers fils de plus gros

diamètre.

Ci-contre : Afficheur sur picots HE10

Ci-contre : Afficheur sur picots HE10

5. Mise en service.

Après plusieurs vérifications successives ,

sans afficheur et sans composant actif

( sauf les CMS !) mettre sous tension

et vérifier l'existence du + 5V.

Installer le µC, point de détrompage vers le

TCXO. L'afficheur est monté. Régler Aj1 à 0.

Mettre sous tension.

On doit voir immédiatement 8 pavés noirs à

gauche de l'afficheur, puis la ligne de copyright

et enfin le menu. Retoucher Aj1 pour essayer

d'améliorer le contraste.

Il restera pratiquement à 0 !

Appuyer sur la touche ">/+" pour faire

avancer le curseur, puis sur la touche "</-"

pour le faire reculer. Tout va bien !

Mettre sur arrêt. Installer les circuits DIL

dans le bon sens. Remettre sous tension.

Curseur du Menu sur "Ty",

appuyer sur la touche "E"

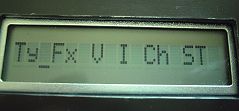

ci-dessus :

Ecran du Menu 1

ci-dessus : Ecran du Menu 2

"Ty" Vous êtes dans la fonction TACHYMETRE, mode "2

pales".

Diriger D5 vers un éclairage secteur et constater l'affichage de "3000 T/mn",

appuyer sur ">" pour passer en 3 pales , lire 2000, puis en 4 pales et lire

1500 ! Tout va bien! Parfait !

Appuyer sur "E" pour retrouver le menu et choisir une autre fonction :

"Fx" pour le FREQUENCEMETRE. Avec le TCXO, il n'y a pratiquement pas de

réglage à faire.

L'écran affiche

"0.0 MHz". Si vous avez un générateur HF, vérifier le fonctionnement. En

dessous de 400 MHz, 10 mVeff ( - 30 dBm ) suffisent, au-dessus, il en faut un peu plus. Le

proto grimpe à plus de 1000 MHz ( limite du générateur utilisé ! )

L'écran affiche

"0.0 MHz". Si vous avez un générateur HF, vérifier le fonctionnement. En

dessous de 400 MHz, 10 mVeff ( - 30 dBm ) suffisent, au-dessus, il en faut un peu plus. Le

proto grimpe à plus de 1000 MHz ( limite du générateur utilisé ! )

Un fignolage de la précision de mesure est possible en retouchant le réglage du TCX0. A

condition d'avoir une référence

très précise elle-même. En fait, sans rien faire on est bon !

"V" pour VOLTMETRE. Au repos l'affichage est à "0.0 V" . Aj4

et Aj5 sont à mi-course.

Brancher sur une source de tension bien connue, de l'ordre de 4.5 V. Vérifier

l'exactitude de l'affichage. Régler Aj5 pour une mesure exacte

Mesurer maintenant une tension connue, de l'ordre de 20 V. Constater le changement

automatique de gamme. Régler Aj4 pour lire la valeur exacte.

Appuyer sur "E", ceci connecte la charge de 47 W

et indique alors la résistance interne de la source mesurée. Ne pas attendre une très

grande précision de cette mesure car le voltmètre n'a pas assez de résolution pour un

résultat très fin.

Notons qu'un accessoire sera prévu pour faire une mesure précise de la résistance

interne d'UN élément, à fins de tri.

Sortie par ">" ou "<"

NB. Le voltmètre ne mesure que dans un seul de polarité. Si vous connectez la batterie

à mesurer à l'envers, l'affichage reste à 0, sans danger toutefois pour l'entrée

voltmètre.

"I" pour AMPEREMETRE. Cette fois, il faut d'abord fabriquer la sonde

ampèremétrique Voir plus loin.

Cette sonde vous permettra de mesurer les fortes intensités de 0 à 100 A, à 1 A près,

quel que soit le sens du courant

( affichage en positif ou négatif )

"Ch" pour le CHAMPMETRE. Déployer l'antenne. Au repos,

l'appareil affiche 0

ou 1, avec un pavé du bargraph. Mettre un émetteur FM sous tension, à proximité. Si

c'est un 41 MHz, régler la bobine L2 pour affichage maximum, pour un 72 MHz, c'est L1

qu'il faut régler. Bien sûr l'affichage fluctue avec les positions respectives des

appareils … et celle de l'opérateur.

l'appareil affiche 0

ou 1, avec un pavé du bargraph. Mettre un émetteur FM sous tension, à proximité. Si

c'est un 41 MHz, régler la bobine L2 pour affichage maximum, pour un 72 MHz, c'est L1

qu'il faut régler. Bien sûr l'affichage fluctue avec les positions respectives des

appareils … et celle de l'opérateur.

Il faudra donc à l'avenir, bien définir la situation pour pouvoir faire des comparaisons

objectives. En profiter pour revenir

en "F" et vérifier que maintenant le MINILAB affiche la fréquence de votre

émetteur.

"ST" pour TESTEUR de SERVOS. Brancher une batterie de servos

( 4.8 V ou 6 V ) sur l'un des deux connecteurs prévus et le servo sous test sur le

connecteur contigu. Noter que au départ, le testeur est en mode "T/R". Le servo

reçoit donc des impulsions de 1000 µs ou de 2000 µs, à une cadence très lente ( 10 s

). La touche ">" permet de passer en "LIN" pour linéaire lent,

puis en "MAN" figé sur "860 µs". Préparer alors un potentiomètre

de 10 kW muni d'un cordon 3 fils que l'on connectera

sur l'entrée "AUX", curseur au picot haut, extrémités de piste , min au - et

max au +. Vous pouvez maintenant commander le servo en "MAN" par ce

potentiomètre. En Automatique, le potentiomètre détermine la vitesse de déplacement

"°C" pour THERMOMETRE INTERNE. Régler Aj2 pour mesurer une tension

de 100 mV aux bornes de R22. Puis régler Aj3 pour lire une température exacte.

Attention, avec le LM35 en boîtier plastique, la mise en température du capteur n'est

pas très rapide. Il est judicieux de le munir d'un radiateur taillé dans une feuille de

cuivre.

"°c" pour THERMOMETRE EXTERNE, si on a réalisé la sonde de mesure des

températures. Voir plus loin.

"IMP" pour IMPULSIOMETRE. L'entrée se fait entre picot de masse et picot

central du connecteur SEQ/IMP Vous pourrez y envoyer une impulsion à mesurer à

condition qu'elle soit aux niveaux 0/+5V.

En appuyant sur la touche ">/+", mesure des impulsions positives ( affichage

de "IMP +" )

En appuyant sur "</-" mesure des impulsions négatives ( affichage de

"IMP -" )

Attention, les impulsions doivent être répétitives car le résultat n'est affiché que

pour 10 impulsions mesurées.

"R4" puis "R7" pour la programmation des récepteurs

RX21 en 41 et en

72 MHz. Au départ, le curseur clignote à gauche de la fréquence que vous pouvez

modifier par pas de 10 kHz avec les touches + ou - . Quand la fréquence est choisie, un

appui sur "E" envoie le curseur vers le sens qui sera "0" pour la

modulation normale des SUPERTEFs, soit "1" pour l'utilisation d'émetteurs du

commerce. Dans le premier cas, la fréquence du premier oscillateur local est SOUS la

fréquence à recevoir.

Le noyau de L3 du RX21 est alors en ferrite. Dans le second cas, cette fréquence est

AU-DESSUS de la fréquence à recevoir. Le noyau de L3 doit être en laiton.

Fréquence et sens choisi, raccorder au RX21 non alimenté. Mettre le RX21 sous tension.

Constater l'allumage de la Led du cordon de liaison. Appuyer sur "E" : La Led

s'éteint et le MINILAB sort de la fonction. Le RX21 est programmé !

"Sq" Pour générateur de séquence PPCM, c'est-à-dire du type RX19.

Cette séquence convient parfaitement à tous les décodeurs RC de type PPM. Elle comporte

7 voies avec code PPCM "86" incrusté. On peut l'obtenir avec impulsions

positives "s+" ou négatives "s-" par le jeu des touches + et -. Si

l'on connecte le potentiomètre de 10 kW préparé

pour le testeur de servos sur la prise "AUX" on peut faire varier les durées

des voies impaires ( 1,3,5,7) de 860 à 2200 µs, les voies paires restant fixes à 1500

µs.

NB. L'aspect du menu

de la dernière version du MINILAB, ne correspond plus à ce que montrent les photos du

MRA.

Le choix des fonctions ne se fait plus sur un écran, mais sur trois. Le passage d'un

écran à l'autre est automatique.

Le troisième écran ne contient pour le moment que la fonction "Sq", mais le

logiciel est prévu pour des adjonctions faciles de fonctions supplémentaires réparties

sur 4 écrans possibles.

L'avenir nous dira si cela s'avère utile !

RAPPEL A partir du menu, on entre dans une fonction par appui sur la touche

"E" et on en ressort de la même manière, SAUF pour le VOLTMETRE, la touche

"E" connectant la charge de 47 W . Pour ressortir de "V", on appuiera

sur l'une des touches ">" ou "<".

Toutes les fonctions testées et opérationnelles, faire la mise en boîtier finale,

celui-ci de préférence muni de son décor de face avant (auteur ). Vous pourrez, MINILAB

dans la poche, partir sur le terrain et tester à tous crins !

ACCESSOIRES

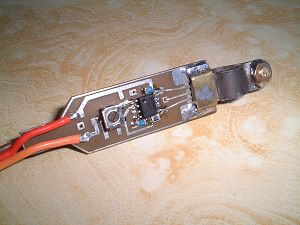

I. LA SONDE AMPEREMETRIQUE.

Toutes les sondes ou "pinces" de courant utilisent le même principe :

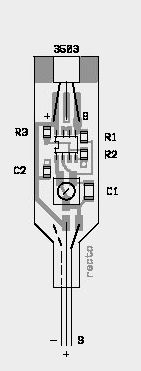

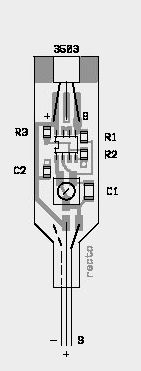

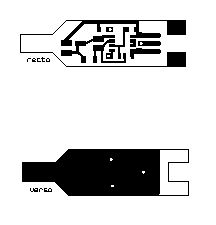

Mesurer le champ magnétique produit par le passage du courant dans  Cimpr recto et verso de la sonde I

Cimpr recto et verso de la sonde I

le conducteur et faire la conversion en ampères. Un capteur à effet HALL permet la

mesure du champ. Toutefois pour que le résultat soit mesurable il faut concentrer les

lignes de force dans un circuit magnétique à faible reluctance. Un tore enfermant le

conducteur est idéal pour cela. Mais ce tore doit être coupé, d'une part pour insérer

le capteur et d'autre part pour passer le conducteur. Ce n'est pas si simple !

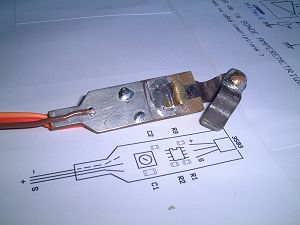

Après cogitations et essais pratiques, nous avons abouti à une réalisation très

économique et, nous le croyons accessible à tous.

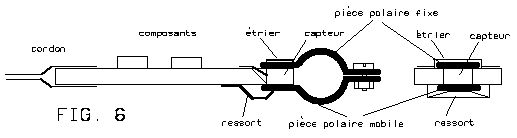

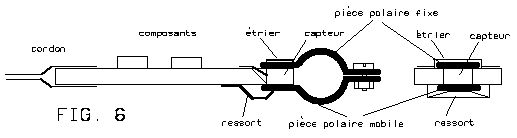

La figure 6 montre l'objet. Notre circuit magnétique est une sorte de double "W"

s'ouvrant par pivotement sur son axe, un boulon de 3mm en laiton et venant pincer le

capteur HALL, quand il est fermé. Chaque partie est obtenue en empilant 4 tôles de

transfo, de largeur 7 mm.

Préparer ces 8 plaques, les percer à une extrémité à 3mm. Les empiler très

précisément et serrer verticalement dans un étau, en les pinçant sur 8 mm env. côté

trou de 3 mm. A l'aide d'une lame, séparer les deux groupes de 4, puis engager une tige

de 6 à 7 mm et la forcer vers le bas de manière à obtenir le début de la mise en forme

des lames. Enrouler alors ces lames sur la tige pour approcher le cercle complet Pincer

fortement vers le haut pour fermer le cercle, mais laisser un écartement de 1.5 mm entre

les mâchoires du haut.

Fignoler cela jusqu'à avoir le résultat de la figure 6

Déposer de l'étau et assembler par le boulon de 3. Terminer le travail à la lime.

Solidariser les 4

tôles de chaque mâchoire, côté opposé au boulon, par injection de cyano et serrage

momentané.

Une des deux mâchoires sera fixe, soudée sur le circuit imprimé, côté composant, par

l'intermédiaire d'un étrier en laiton. Il faudra poncer le plat supérieur de la

mâchoire pour le souder sur l'étrier, avant fixation sur le Cimpr. Mettre le capteur en

place dans son encoche, bien appuyé sur la mâchoire fixe. Vérifier que l'autre face

arrive exactement au niveau du Cimpr, sinon poncer ce dernier pour y parvenir. Il faut en

effet que la mâchoire mobile qui pose sur l'époxy soit aussi en contact avec le capteur

:

Les entrefers sont l'ennemi du champ magnétique ! Fixer alors définitivement le capteur

en le collant ( dans le bon sens )

à la cyano.

Il reste alors à mettre un ressort laiton ou bronze qui améliore le plaquage de la

mâchoire mobile.

La pince fermée, serrer le boulon de 3 et fixer tête et écrou par soudure ou collage.

Bien entendu, on ouvrira la pince dans le sens du desserrage.

Le reste est un jeu d'enfant : pose des composants de l'ampli OP et du cordon 3 fils de

liaison.

Ce cordon se connecte sur l'entrée "ANN", MINILAB en fonction "I".

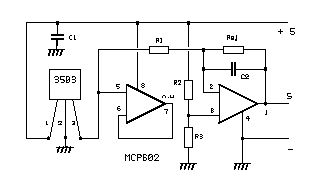

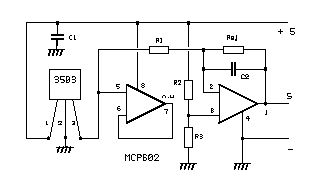

Voir schéma électronique en Fig ci-contre

Sans champ magnétique, la tension de sortie de la sonde est très voisine de 2.5 V. Le

vérifier. En accédant à la fonction "I", sonde branchée,

le MINILAB fait le "0" automatique, mais vous pourrez le refaire au besoin, par

appui sur une des deux touches ">" ou "<".

A gauche, pose des composants

A droite, le schéma

Etalonnage. Il faut le faire aux environs de 50 A. C'est une intensité difficile à

maîtriser et à mesurer !! En fait, une astuce va nous permettre de faire le calage avec

5A seulement, ce que fournit normalement toute alimentation de laboratoire.

Préparer, avec du fil souple de petit diamètre, un enroulement " en l'air" de

10 spires de 6 à 8 cm de diamètre.

Notre sonde va "pincer" ces 10 fils jointifs. En faisant passer 5A dans

l'enroulement, nous aurons 10 fois 5A, soit l'équivalent

de 50A dans un seul fil ! Régler l'ajustable de la sonde pour afficher 50 A ! C'est tout

!

Vous pourrez vous amuser à vérifier la linéarité des mesures, en réglant l'intensité

de 1 à 5 A.

Attention, à cause de l'hystérésis du circuit magnétique, le résultat n'est pas tout

à fait identique en montant qu'en descendant.

Nous conseillons d'ailleurs de faire alternativement des mesures en positif, puis en

négatif, pour éliminer toute rémanence

éventuelle des mâchoires

Composants de la sonde I

1 capteur UGN3503U ( RS 169-9409 )

1 MCP602-ISN

( F 316-7343 )

R1 2.7

kW

805

R2/3 8.2 kW

"

Raj 10

kW

CMS

C1

0.1 µF 805

C2

2.2 µF 1206

( RS 264-4220)

1 circuit imprimé

tôles de transfo, laiton, boulon 3mm/écrou laiton

|

I. Sonde externe de t°

Description future prévue

III. Capacimètre batterie

"

IV. Tri d'éléments Batterie

"

V. Anémomètre

"

VI Sonomètre

"

|

diviseur UHF par 64 suivi

de 2 transistors de mise en forme. Avec 1000 MHz en entrée, IC4 reçoit donc au plus 15

MHz.

diviseur UHF par 64 suivi

de 2 transistors de mise en forme. Avec 1000 MHz en entrée, IC4 reçoit donc au plus 15

MHz.

Ci-contre : Afficheur sur picots HE10

Ci-contre : Afficheur sur picots HE10

L'écran affiche

"0.0 MHz". Si vous avez un générateur HF, vérifier le fonctionnement. En

dessous de 400 MHz, 10 mVeff ( - 30 dBm ) suffisent, au-dessus, il en faut un peu plus. Le

proto grimpe à plus de 1000 MHz ( limite du générateur utilisé ! )

L'écran affiche

"0.0 MHz". Si vous avez un générateur HF, vérifier le fonctionnement. En

dessous de 400 MHz, 10 mVeff ( - 30 dBm ) suffisent, au-dessus, il en faut un peu plus. Le

proto grimpe à plus de 1000 MHz ( limite du générateur utilisé ! )

l'appareil affiche 0

ou 1, avec un pavé du bargraph. Mettre un émetteur FM sous tension, à proximité. Si

c'est un 41 MHz, régler la bobine L2 pour affichage maximum, pour un 72 MHz, c'est L1

qu'il faut régler. Bien sûr l'affichage fluctue avec les positions respectives des

appareils … et celle de l'opérateur.

l'appareil affiche 0

ou 1, avec un pavé du bargraph. Mettre un émetteur FM sous tension, à proximité. Si

c'est un 41 MHz, régler la bobine L2 pour affichage maximum, pour un 72 MHz, c'est L1

qu'il faut régler. Bien sûr l'affichage fluctue avec les positions respectives des

appareils … et celle de l'opérateur.

Cimpr recto et verso de la sonde I

Cimpr recto et verso de la sonde I