Un émetteur

digital 3 voies économique |

Il est certain que l'émetteur d'un ensemble digital compte pour une fraction

très appréciable du prix de revient de cet ensemble. Les manches doubles, en

particulier, sont assez coûteux. Il est donc tentant d'essayer de réaliser un émetteur

aussi économique que possible, de manière à permettre à quelques débutants

inpécunieux d'accéder tout de même à la RC.

Bien entendu, pour arriver à un prix de revient minimum, il faut fabriquer soi-même tout

ce qu'il est possible de faire raisonnablement. Ainsi le boîtier, les mécaniques de

manches doivent être réalisées de toutes pièces. Il restera alors à acheter les

composants électroniques, peut-être une antenne télescopique, à moins que l'on se

contente de tubes laiton soudés, enfin l'alimentation à piles, pour un investissement

initial minimum, ou des batteries pour des économies à long terme

Les manches en croix étant inaccessibles au réalisateur débutant et même

moyen, il

faut se contenter de manches simples (1 voie) et dans ce cas se limiter à 3

voies au

total. En contrepartie, ces manches à attaque directe auront la qualité des

fameux

manches "ouverts" des ensembles sophistiqués

Rappelons simplement qu'un tel ensemble à 3 voies suffirait largement aux

3/4 des

modélistes fréquentant les terrains. Il permet le pilotage:

- d'un planeur moyen en vol thermique ou de pente: une voie pour

la direction par

la dérive ou les ailerons, une voie pour

la profondeur.

- d'un avion de début, avec la même utilisation des deux

premières voies et la

troisième voie réservée à la commande des

gaz. Le moteur peut d'ailleurs être

électrique.

Quand nous disons "début ", nous pensons à un début qui peut et

devrait durer assez longtemps. A vrai dire, il est souvent navrant de voir de

"jeunes" modélistes {sans doute poussés par des revendeurs peu complexés )

réalisant de super-machines, équipées de multi-commandes, alors qu'ils sont incapables

de piloter proprement et doivent faire décoller leur engin par le "moustachu "

de service!

C'est, à notre avis, une grosse erreur ! Ce qu'il faut, au début, c'est un avion

rustique, fabriqué simplement mais solidement, avec un moteur de faible cylindrée mais

tournant comme une horloge. Il existe de très bons 2,5 et 3,5 cm3 répondant

à cette caractéristique. Nous recommandons de commencer par le pilotage aux ailerons

bien plus sain que celui à la dérive. Avec cet avion, après les indispensables séances

d'initiation, il faut faire des dizaines et des dizaines de vols (si on le casse, on en

refait un autre... pareil ! ) jusqu'au moment où l'on se sent capable de le faire passer

dans un trou de souris. Alors et alors seulement, faire quelque chose de mieux (?) . Mais

soyez persuadés que lorsque vous voudrez vous amuser et non pas simplement épater la

galerie (ce qui est malheureusement le but de trop nombreux modélistes ignorant les fins

de mois difficiles ! ) vous irez rechercher votre " caisse à voler " et ce bon

émetteur 3 voies que vous aurez construit et que nous allons décrire.

LE SCHEMA

Conçu pour les débutants, nous avons délibérément écarté les circuits intégrés

qui souvent font peur. Pour 3 voies, les transistors feront l'affaire

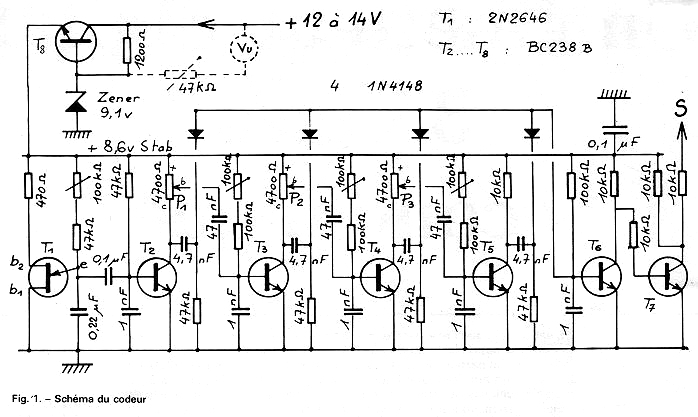

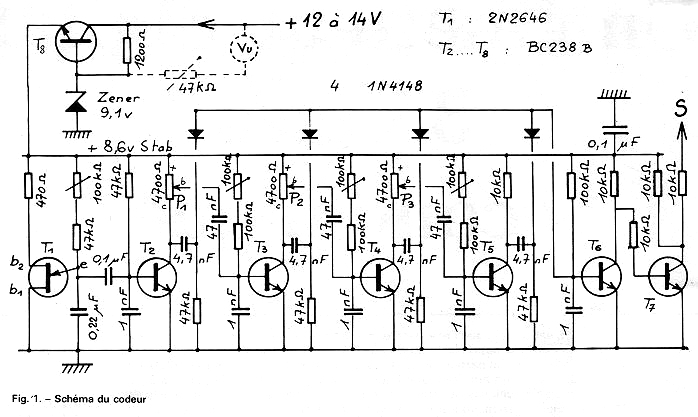

Le schéma du codeur est donné en fig. 1.

Le transistor unijonction T1, un 2 N 2646, oscille sur une fréquence de 50 Hz

ajustable par la 100 k . Sur l'émetteur de ce transistor on recueille une dent de

scie dont les brusques descentes sont transmises au premier transistor de voie T2.

Chacun des transistors T2 à T5 fabrique un signal rectangulaire

consécutif du précédent. Toutes les descentes différentiées par les liaisons 4 700

pF/47 kQ et isolées par les 1N 4148, sont appliquées sur la base de T6 qui

transmet ainsi à T7 les impulsions de 300 µs séparant les voies. T7 remet

en forme et dans le sens correct pour attaquer l'étage modulateur de la platine HF.

T2, T3, T4 sont chargés par les potentiomètres de

manches, déterminant la durée de la voie, donc la position du servo-mécanisme dans

l'ensemble de réception. Au neutre les temps sont de 1,5 ms environ, ils varient de 1 à

2 ms à peu près. Cette amplitude de variation peut être ajustée par les 100 k de

bases: au minimum de valeur, la course est aussi minimum et inversement. Attention

cependant : un réglage de course excessif entraîne une légère interréaction de

la voie précédente sur la suivante.

Toute retouche de l'ajustable de course oblige à un recalage du neutre.

L'alimentation générale est prévue Soit sur 12 V, par batteries (2 fois 6 V> soit

sur 13,5 V, par 3 piles de 4,5 V type Gnoma. Toute la platine de codage est alimentée en

tension stabilisée à 8,6 V environ par un montage régulateur à diode Zener et

transistor.

Comme nous l'avons porté sur le schéma, un petit vu-mètre peut éventuellement être

monté, de manière à surveiller la décharge. C'est bien utile sur le terrain.

La HF

L'émetteur est conçu pour recevoir un tiroir HF interchangeable. Ce luxe peu coûteux

pour le réalisateur n'est cependant pas obligatoire. On montera donc sur l'émetteur

l'une des platines décrites par l'auteur.

Pour un débutant, nous conseillons vivement la platine HF1, type 26 ou 41

MHz AM. C'est d'ailleurs la seule dont l'alimentation sur piles soit possible dans

de bonnes conditions, compte tenu de sa très faible consommation.

Pour faire le la FM, il faudra opter pour la HF7 un peu plus complexe.

Voir Platines HF

Réalisation

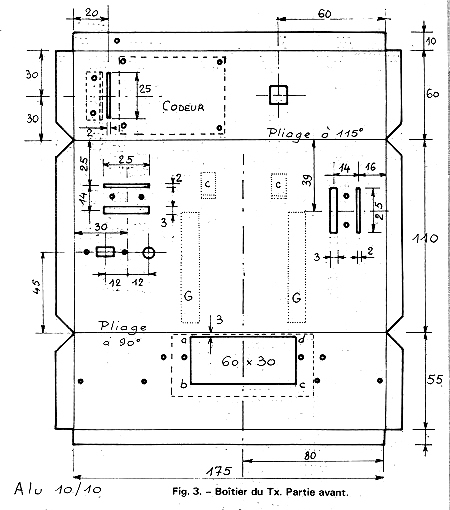

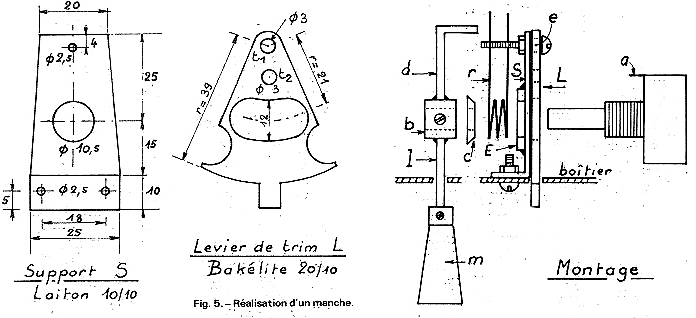

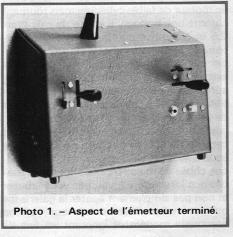

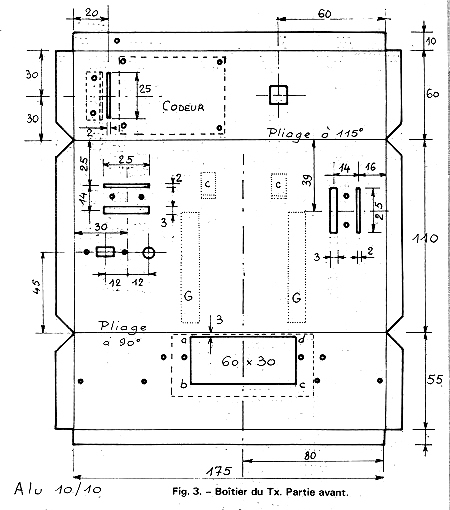

Le boîtier (voir

fig. 3 )

Découper soigneusement dans de la tôle d'alu de 10/10, la partie avant. Fignoler les

fentes de manches et de tri m. Nous conseillons le découpage extérieur à la scie à

métaux ou à la cisaille Edma. Pour les fentes, utiliser la scie abrafil.

Découper à la scie abrafil les côtés ab, bc, cd de l'ouverture d'introduction du

tiroir HF. Marquer le côté ad à l'aide d'un solide couteau. Ne pas détacher le

rectangle..

Plier la partie avant avec des formes de bois dur. Attention, la partie supérieure doit

faire un angle de 115° environ avec la face avant. Voir photos.

Pliage terminé, détacher le rectangle abcd. Limer les bords.

Il faut maintenant fabriquer:

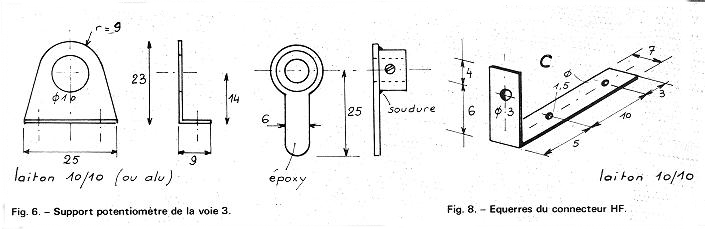

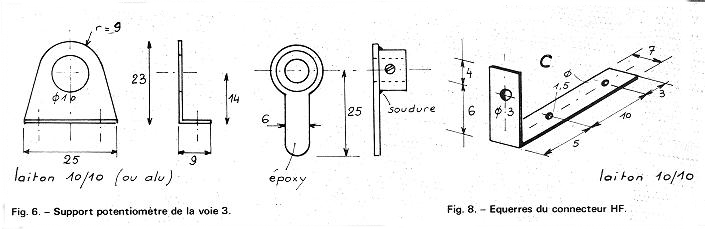

-la pièce supportant le potentiomètre de la troisième voie ( voir fig. 6 et

7 ).

-les deux équerres supportant le connecteur du tiroir HF ( voir fig. 8 ).

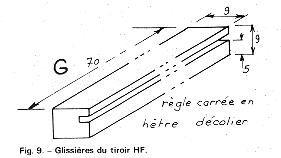

-les deux glissières du tiroir ( voir fig. 9 ). La réalisation est très facile en

partant d'une règle d'écolier en hêtre, les saignées étant faites à la scie

circulaire. Coller ces glissières à l'araldite

Les pièces précédentes sont de préférence rivetées avant gainage, ou à défaut

simplement fixées par boulons apparents

Toute la partie avant sera avantageusement recouverte d'un revêtement souple

Soit moleskine mince collée à la colle néoprène, soit plastique adhésif.

Ce travail effectué, découper la partie arrière du boîtier en faisant des mesures

directes. Gainer également. Prévoir la fixation par petites vis à tôle.

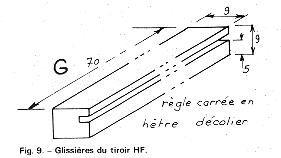

Circuits imprimés

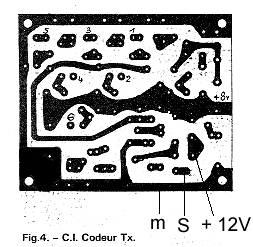

Nous ne donnons ici que celui

du codeur (voir fig. 4).

Nous renvoyons les lecteurs aux

références précédentes pour la

description du tiroir HF. Les

circuits sont en époxy 16/10.

Se reporter à la page CONSEILS pour la fabrication.

Aux angles percer à 3 mm et souder quatre entretoises coupées dans du tube laiton de

même diamètre. Longueur utile: 10 mm.

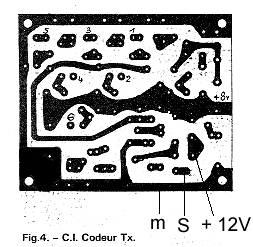

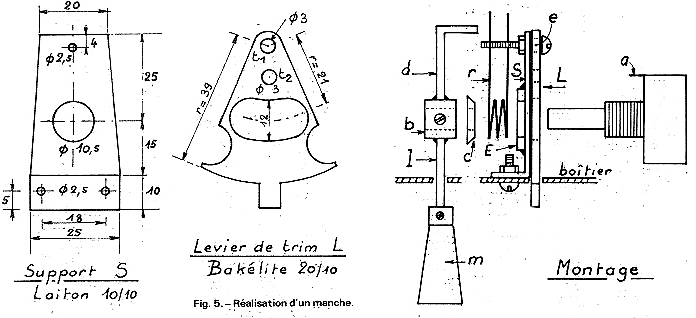

Les manches

La figure 5 donne le détail de leur réalisation.

Fabriquer en double:

- le support S en laiton de 10/10.

- le levier de trim L en bakélite de 20/10 ou en époxy débarrassé de son

cuivre.

- le levier de manche comprenant:

- la pièce de blocage b provenant d'un prolongateur d'axe coupé en

deux. ( SELECTRONIC réf 21.3308 )

- le doigt de retour au neutre d en CAP de 2 mm.

- le bras l en CAP de 2 mm.

- le bouton m fabriqué à partir d'une fiche banane Jeanrenaud,

réf. BD 4 V

Percer b de deux trous diamétralement opposés, + 2 mm. Souder d et l

à l'étain, ou mieux par brasure.

c est une cuvette laiton pour vis à bois.. Trou de 6 mm.

r est le ressort de rappel à façonner en CAP 1 mm. L'écrou de potentiomètre est

soudé à l'étain sur S, de manière à ce que l'action du trim soit juste

possible sans blocage. Le potentiomètre peut être un modèle 4W de CONRAD. Il faudra

souder sur le capot de ce pot, un doigt d'entraînement par le levier de trim.

Rappelons que le trim est une action démultipliée sur le manche, permettant une

correction en vol, du neutre des gouvernes. Une entretoise e en laiton ( D ext 3mm)

est emmanchée à frottement doux dans t1 de L. La longueur de e

est légèrement supérieure à l'épaisseur de L. Un boulon de 2 mm assure la

fixation de L sur S. Le levier de trim doit se mouvoir avec un frottement

gras. Le même boulon de 2 mm assure aussi la position de retour au neutre. pour supprimer

tout jeu dans ce retour; il faut intercaler entre le corps du potentiomètre et la

tôle du boîtier, une épaisseur de caoutchouc mousse. Veiller au réglage correct de la

forme des pattes du ressort r, de manière qu'elles touchent à la fois le doigt de

d et le corps fileté du boulon. Passer tout le temps nécessaire pour obtenir un

fonctionnement parfait de la mécanique de manche: douceur et précision.Pour la

troisième voie, le travail est évidemment beaucoup plus simple: le potentiomètre est

calé sur son support; une manette simple (voir fig. 7) étant calée sur l'axe. Aucun

ressort de rappel n'est à prévoir.

NB.. Avant leur montage, il est nécessaire de raccourcir les trois axes

de potentiomètres. On en profitera pour. faire en bout d'axe, deux fentes, type

tournevis, perpendiculaires. Il sera ainsi beaucoup plus facile de procéder au calage des

neutres, lors de la mise au point. On précalera d'ailleurs les axes pour avoir, au

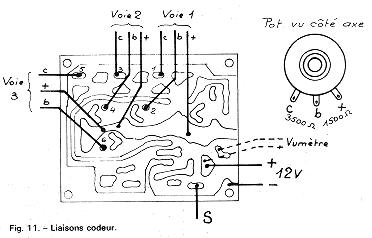

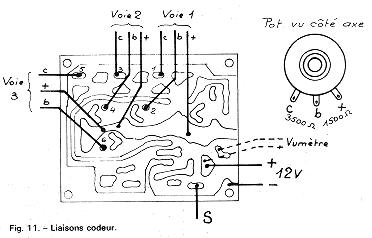

neutre, une résistance de 1 500 environ entre le curseur et + ( voir fig. 11).

Composants du codeur

1 2N 2646

7 BC 238 B

4 1N 4148

1 Zener 9V 400mW

|

|

1 470 W 1/4W

1 1200 W1/4W

5 10kW 1/4W

6 47kW 1/4W

4 100kW 1/4W |

|

5 1 nF LCC

4 4700pF LCC

3 47 nF LCC

2 0,1 µF LCC

1 0,22 µF LCC |

|

4 Pot. Aj. type debout 100 kW

3 Potentiomètres linéaires 4700W

|

Composants du boîtier

1 connecteur 2 x 10 contacts , pas de 3.96mm.

1 interrupteur à glissière

1 prise de jack (recharge batterie) et sa fiche.

1 antenne télescopique de 1.25m et son embase isolante..

2 batteries 6 V 250 ou 500 mAh ou 6 piles 1,5 V type R6

Fil de câblage.

Platine HF pour mémoire.

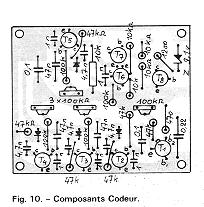

Montage du codeur

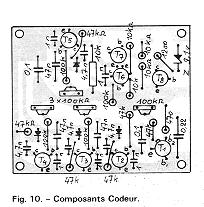

Souder .les divers composants en suivant la fig. 10.

Veiller évidemment au sens correct des transistors et des diodes. Ce travail terminé,

donner un coup de lime douce sur toutes les soudures pour supprimer les aspérités.

Brosser puis nettoyer à l'acétone . Avec du petit fil souple préparer les liaisons.

Voir pour cela la figure 11 Torsader ensemble les trois fils de chaque potentiomètre.

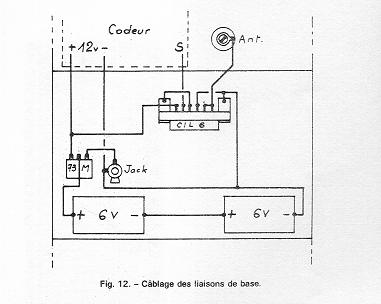

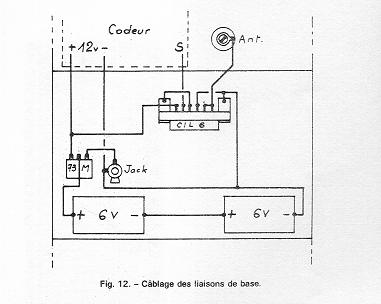

Fixer maintenant la platine dans le boîtier, à l'aide de vis à tôle de 5 à 8 mm de

long, forcées dans les entretoises. Terminer les liaisons et compléter le câblage en

respectant les indications de la figure 12.

Les batteries seront solidement fixées des colliers fabriqués en alu de

8 à 10/10. Prévoir des cartons d'isolement comme cela se voit sur la photo n° 2. Le

boîtier reçoit parfaitement soit les batteries 6V 250 mAH moins chères, Soit les 500

mAh donnant plus d'autonomie et nécessaires avec le 72 MHz. . Avec des piles solution à

n'utiliser qu'en dernière extrémité - il faut 2 fois 3 R6. On en mettra trois ou quatre

d'un côté et idem de l'autre.

Mise en service.

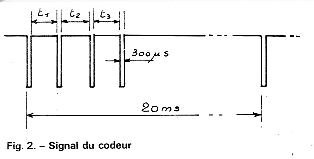

Un petit oscilloscope s'avère quasi indispensable pour cette opération.

Le brancher en sortie S. (La platine HF n'est pas montée )

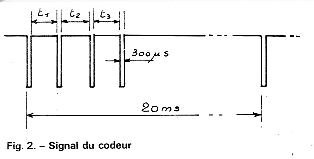

La base de temps de l'oscillo réglée sur 50 Hz, avec synchronisation interne sur le

secteur. Mettre l'émetteur sous tension et constater l'apparition des trains

d'impulsions. (Amplitude 8 Vcc environ). L'oscillogramme défile très certainement.

Régler la 100 kw; de T1 pour observer 1 train d'impulsions relativement

immobile.

Voir figure 2. Si l'oscilloscope a bien été synchronisé sur le secteur, la récurrence

du train est de 50 Hz, Sa durée de 20 ms. Avec le pré-calage des potentiomètres

indiqué ci dessus, les durées de voies seront voisines des temps prévus soit 1,5 ms au

neutre. Avec un oscilloscope déclenché et étalonné, le calage se fait sans

difficulté. Avec un modèle relaxé plus simple, se rappeler que la durée totale, au

neutre des 3 voies étant de 3 x 1,5 ms + 4 x 0,3 ms Soit 5.7 ms, celles-ci

doivent occuper à peu près le tiers de là durée de la séquence (20 ms).

Bien sûr, le calage définitif peut aussi se faire, ensemble complet terminé, en

réglant les neutres de l'émetteur; par observation directe d'un servo-mécanisme réglé

et qui sert de référence. (par ex., un servo acheté tout fait, ou emprunté à un

camarade ).

Le codeur fonctionnant normalement, la platine HF réalisée par ailleurs, l'introduire et

vérifier au contrôleur de champ oscilloscopique, la bonne qualité du signal

transmis. Se reporter aux références indiquées dans lesquelles toutes indications sont

données.

L'antenne est télescopique de préférence; mais une simple tige laiton de 1,25 m

convient tout aussi bien. Un problème

d'embase isolante sera à régler dans ce cas. L'antenne peut comporter à sa base une

simple, fiche banane soudée, une douille correspondante étant fixée sur le boîtier.

Ça marche aussi bien !

Le réglage final de la platine HF se fait, émetteur terminé, tenu normalement avec son

antenne déployée.

UTILISATION

Bien entendu l'émetteur décrit doit être associé à un bloc de

réception convenable pour constituer un ensemble RC opérationnel. Comme nous l'avons

conseillé au début, la platine HF1 ayant été retenue, nous recommandons, le

récepteur MINITEF qui permet le décodage de 8 voies, mais rien n'empêche : le circuit

intégré 4015 ne pouvant se débiter en tranches, de n'en tirer que 3 voies, les

autres restant disponibles pour l'avenir.

Se reporter à la description de ce récepteur. Pour les

servo-mécanismes, dans l'état présent des choses, nous ne pouvons que recommander leur

achat tout montés. Il en existe une grande variété dans le commerce. On ne trouve plus

de mécanique correcte à bon prix et les circuits intégrés pour l'ampli sont quasi

introuvables !.