|

Lexique de termes utilisés en botanique

Claude Lacombe - Dernière mise à jour 25/07/2019

[Bon.] Bonnier p 396

[Cov.] Covillot p 205

[Fit.] Fitter p 314

[Gall.] Flora Gallica

p 1081

[Helv.] Flora Helvetica. Clef de détermination, p 187

[Lau.] Lauber p 187

[Ray.] Raynal p 423

[Reynaud-Marouf] La Botanique de A à Z

Glossaire du site de Joël Reynaud : entrée, A-C , D-M, N-R, S-Z

Lexique du site "Herbier Virtuel"

Lexique site "Symbiose"

Tela Botanica "Glossaire"

Site "Les Jardins du Gué" - Glossaire de botanique

Site "Acta Plantarum" - Glossario dei termini botanici [en italien]

Site "Floranet" - Glossaire de botanique

Site "Plantes sauvages" - Vocabulaire

Wikipedia

Glossaire de botanique

Site Botanique.org - Glossaire

Wikipedia Glossaire des Poaceae

Association française de lichénologie (AFL) Lexique de lichénologie

Site de Gérard Villemin. Vocabulaire de la phyllotaxie

, par Maurice REILLE. Téléchargement libre sur son site Arbres de Lozère

A,

B,

C,

D,

E,

F,

G,

H,

I,

J, K, L,

M,

N,

O,

P,

Q, R,

S,

T,

U,

V, W, X, Y, Z

|

A |

||

| abaxial | (adj.) Opposé à l'axe, à la tige. Ant. adaxial [Gall.] | |

| abscission | (n.f.) Processus physiologique naturel par lequel un organe, le plus souvent une feuille, une fleur, un fruit, ou même une partie de la plante, se détache d'une plante ou de sa racine. | |

| abyssale | (adj.) Qualifie la station d'une plante orophile située à une altitude bien inférieure aux stations normales. [Gall.] | |

|

acaule |

(adj.) Plante à tige très courte ou nulle. Ant. caulescent. |

|

| accomodat | (n.f.) modification ou l'ensemble des modifications morphologiques et biologiques non héréditaires d'un organisme vivant lorsqu'il est soumis à des facteurs abiotiques différents de ceux de son milieu habituel. Ce terme désigne aussi l'organisme vivant présentant de telles modifications. Aspect particulier d'une plante pris sous la pression du milieu. |

|

|

accrescent |

(adj.) Qui continue à s’accroître après avoir rempli sa fonction première (ex : des sépales accrescents poursuivent leur croissance après la floraison). Ant. caduc, marescent. |

|

| aciculaire | (adj.)

Ayant la forme d'une aiguille (ex : feuilles des Pinacées) [Helv.] [du latin acicula « petite aiguille»] |

|

| acicule | (n.m.) aiguillon très mince, raide, souvent droit. | |

| acide | (adj.) Se dit d'un sol dépourvu de calcaire, souvent formé sur des roches siliceuses, recouvertes de débris organiques dont la décomposition produit un milieu de pH acide (comme les tourbières). [Fit.] | |

| acidicline | (adj.) Qualifie une plante vivant sur un substrat légèrement acide [Gall.] | |

| acidiphile | (adj.) Qualifie une plante vivant sur un substrat acide [Gall.] | |

| acladium | (n.m.) Chez les Heraclium, pédoncule du capitule terminal [Gall.] | |

| acroscopique | (adj.) Chez les fougères et les Apiaceae, partie des pennes ou des pinnules tournée vers l'apex de la fronde ou de la feuille. Ant. basiscopique [Gall.] | |

| acrotonie | (n.f.) Tendance chez l'arbre à alimenter prioritairement en sève les branches près de la cime pour privilégier la croissance des bourgeons terminaux. (ex : peuplier, hêtre) Ant : basitonie |

|

|

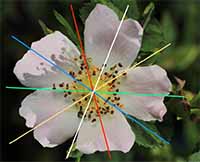

actinomorphe |

(adj.) Se

dit d’une fleur présentant une symétrie radiale (= régulier),

en forme de roue. Ant. irrégulier, zygomorphe. [du grec aktis , aktinos , rayon - et morphos , qui a la forme de ] |

|

| aculéole | (n.m.) Très petit aiguillon [Gall.] | |

| acumen | (n.m.) Pointe fine au sommet d'un organe, souvent une feuille ou un pétale [Gall.] | |

|

acuminé |

(adj.) Brusquement terminée en une pointe effilée. Possédant un acumen. |

|

| acuolaire | (adj.) Qualifie un poil en forme de très petit aiguillon [Gall.] | |

| adaxial | (adj.) Tourné vers la tige ou l'axe. Ant. abaxial [Gall.] | |

| adné | (adj.) Soudé ou fusionné à un organe différent. Ex : étamines de Lamium [Gall.] | |

| adventice | (n.f.) Plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans les milieux soumis à l'influence humaine [Helv.] Plante herbacée ou ligneuse indésirable à l'endroit où elle se trouve, désignée dans le langage courant par l'expression « mauvaise herbe ». |

|

|

adventif |

Organe apparu secondairement, d’un endroit ou, habituellement, ce type d’organes ne se trouve pas. |

|

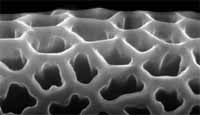

| aérenchyme | (n.m.) Tissu végétal lacuneux (aérifère) formant un canal situé dans les racines de certaines plantes permettant l'échange de gaz entre la pousse et les racines. Dans le cas de plantes aquatiques, ce canal, constitué de larges cavités remplies d'air, procure un chemin de faible résistance pour l'échange de gaz tels que l'oxygène et l'éthylène entre les parties de la plante au-dessus et sous l'eau. Syn. parenchyme aérifère. |  Eichhornia crassipes (Jacinthe d'eau) |

|

aérien |

(adj.) Situé au-dessus de la surface du sol. S’oppose à souterrain. |

|

| aérohalophile | (adj.) Qualifie une communauté végétale exposée aux embruns salés [Gall.] | |

|

aigrette |

(n.f.) Faisceau de longs poils ou de soies surmontant certains fruit (surtout chez les Astéracées). Syn : pappus |

|

| aigu | (adj.) Qui se termine en pointe en formant un angle < 45°. Ant. obtus [Gall.] | |

| aiguillon | (n.m.) Excroissance piquante se développant à partir de l'écorce et pouvant être détachée sans entamer le bois. (ne pas confondre avec une épine) [Helv.] | |

|

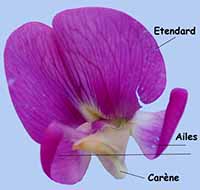

aile |

(n.f.) Membrane mince

qui accompagne certains organes (fruit, graine, pétiole ou tige).

Désigne aussi les deux sépales

colorés des Polygales et les pétales latéraux de

la fleur des Papilionacées.

|

|

|

ailé |

(adj.) Portant des ailes. [Fit.] | |

|

akène |

(n.m.) Fruit

sec indéhiscent (qui ne s'ouvre pas spontanément à maturité) contenant une seule graine (ex : Astéracées, Renonculacées) [du préfixe privatif a et du grec khainein , ouvrir] |

|

| albinique | (adj.) Se dit d'une forme génétique décolorée [Gall.] | |

| albinisme | (n.m.) Phénomène de décoloration, surtout des corolles | |

| albumen | (n.m.) Tissu de réserve de la graine entourant l'embryon, chez les Angiospermes, et servant à nourrir l'embryon au début de son développement. | |

| alcalin | (adj.) Se dit d'un milieu de pH > 7. Ant : acide | |

| alcaloïde | (n.m.) Métabolite secondaire constitué d'un hétérocycle azoté, à activité physiologique importante (toxique ou non) pour un organisme animal. | |

| allélopathie | (n.f.)

Ensemble des interactions biochimiques directes ou indirectes, positives ou négatives, d'une plante sur une autre. [littéralement "souffrance pour les autres"] Interaction chimique à distance exercée entre plantes d'espèces différentes, par l'intermédiaire de substances, généralement toxiques. Syn. télétoxie. Ex : juglone. |

|

| allélotriche | (adj.) Se dit d'une tige ou d'un rameau portant des poils sur deux faces opposées seulement [Gall.] | |

| allogamie | (n.f.) Fécondation croisée. Ant : autogamie | |

| alterne | (adj.) Se dit d'organes insérés isolement à des niveaux différents sur une tigeOrganes

(souvent feuilles) fixés

un à un à des niveaux différents sur le support. S’oppose

à verticillé ou opposé. Qualifie une feuille attachée isolément sur la tige. [Fit.] [du latin alternus , l'un après l'autre, chacun à son tour] |

Anchusa officinalis |

| alvéolé | (adj.) Creusé de petites fossettes. [Helv.] | |

| aménogame | (adj.) Pollinisé par le vent. | |

|

amentifère |

(adj.) Qui porte des chatons. |

|

| amidon | (n.m.) Glucide complexe (polysaccharide) constituant la principale forme de réserve nutritive chez les végétaux. | |

| amphibie | (adj.) Qualifie une plante supportant des alternances de submersion et d'exondation [Gall.] | |

|

amplexicaule |

(adj.) Caractérise une feuille ou un pétiole dont la base élargie entoure la tige qui le porte. |

|

| amylacé | (adj.) Se dit d'un organe qui accumule de l'amidon dans ses cellules. | |

| anatrope | (adj.) Qualifie un ovule dont le hile et le micropyle sont proches l'un de l'autre (ce qui est le cas en général chez les Angiospermes). | |

|

androcée |

(n.f.) Partie mâle de la fleur composée de l'ensemble des étamines (et staminodes). Ensemble des étamines, (organes mâles de la fleur). [du grec anêr , andros , homme] |

|

| androgyne | (adj.) Se dit des inflorescences groupant des fleurs femelles (à l'apex) et des fleurs mâles (à la base) (ex : certaines espèces de Carex) [Helv.] | |

| anémochorie | (n.f.) Mode de dissémination des semences ou fruits par le vent. [Ne pas confondre avec l'anémophilie = dispersion du pollen par le vent] | |

| anémogamie | (n.f.) Mode de reproduction des plantes dans lequel le pollen est disséminé par le vent. | |

| angiosperme | (n.f.) Plante à fleurd dont la graine est protégée par un fruit. | |

| angie de divergence | (n.m.) Angle entre les point d'attache de deux feuilles successives sur une tige. | |

|

annuelle |

Plante

accomplissant son cycle en une année (germe, se développe,

fleurit, fructifie puis meurt). Plantes faciles à arracher au contraire

des plantes vivaces. Ne vivant que pendant une saison ou moins. Ont des racines grêles, jamais ligneux. [Fit.] |

|

|

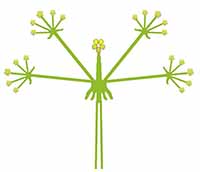

anthèle |

(n.f.) Panicule

dont l’axe est dépassé par ses ramifications. Inflorescence de type cyme dont les rameaux de premier ordre ont des longueurs décroissantes de l'extérieur vers l'intérieur. (ex : Juncus) |

|

|

anthère |

(n.f.)

Partie renflée située au sommet du filet de l’étamine

et contenant le pollen. Partie mâle de la fleur, contenant le pollen. [Fit.] |

|

| anthéridie | (n.f.) Gamétange mâle des Archégoniates : c'est l'organe de production et de stockage des gamètes mâles haploïdes (appelés anthérozoïdes ou spermatozoïdes). | |

| anthèse | (n.f.) Etat de développement de la fleur lors de la libération du pollen. | |

| antidirarrhéique | (adj.) Qui combat la diarrhée. | |

| antiligule | (n.m.) Appendice membraneux prolongeant la gaine foliaire et opposé à la ligule chez certaines Cypéracées et Poacées. | |

| apéritif | (adj.) Qui augmente l'appétit | |

| apétale | (adj.) Dépourvu de pétale. | |

| apex | (n.m.) Sommet, extrémité d'un organe. | |

|

aphylle |

(adj.) Sans feuilles (ou apparemment sans feuilles). |

|

| apical | (adj.) Qui se rapporte à l'apex | |

|

apiculé |

(adj.)

Terminé par une petite pointe prolongeant abruptement

une nervure, une arête : longue pointe raide, dure, prolongeant abruptement

un organe. Brusquement rétréci à l'extrémité en pointe courte et molle. [Helv.] |

|

| apoptose | (n.f.) Mort cellulaire programmée : processus par lequel des cellules déclenchent leur auto-destruction en réponse à un signal. | |

| apothécie | (n.f.) Formation sexuée particulière à certains champignons ascomycètes et lichens. Elle est caractérisée par sa forme de coupe, au sein de laquelle se localise l'hyménium. |  Apothécies diamètre ~ 2 mm (Phaeophyscia orbicularis) |

| appendice | (n.m.) Petite pièce attachée à un autre organe. | |

| appliqué | Organe

couché, longeant la surface d’un organe voisin. (Souvent poils, fruits,

bractées ou pédicelles). s’oppose à étalé. Appuyé sur un autre organe, sans y adhérer. [Fit.] Se dit de poils, pédoncules, pédicelles, fruits allongés, rameaux se pliant contre la surface de leur support sans pourtant y adhérer [Helv. ] |

|

| aranéeux | (adj.) Tissés comme les fils d'une toile d'araignée. Couvert de poils fins entremélés comme les fils d'une toile d'araignée. |

|

| arbre | (n.m.) Plante ligneuse de grande taille, dont le tronc, unique, fixé au sol par des racines, est nu à la base, chargé de branches et de feuilles au sommet. [Fit.] | |

| arbrisseau | (n.m.) Petit arbre ne dépassant pas 5 m, se ramifiant dès la base. [Fit.] | |

| arbuste | (n.m.) Petit arbre ne dépassant pas 5 m, se ramifiant dès la base. [Fit.] | |

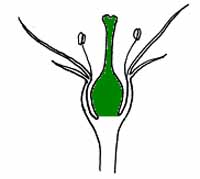

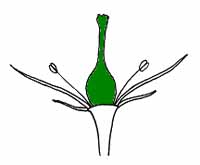

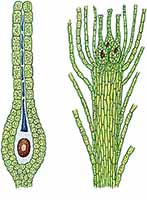

| archégone | (n.m.) Organe femelle des Archégoniates (Bryophytes, Ptéridphytes, Angiospermes et Gymnospermes), producteur de l'oosphère (gamète femelle). Typiquement en forme de bouteille, il se compose d'un ventre surmonté d'un col plus ou moins allongé. |  Archégone d'une mousse (à gauche) et son emplacement (à droite) |

| Archégoniates | (n.m.pl.) Désignent l'ensemble des végétaux pourvus d'archégones : Bryophytes (Fougères), Ptéridphytes (Mousses), Angiospermes et Gymnospermes. | |

|

arête |

Longue

pointe raide, dure, prolongeant abruptement un organe. Pointe raide très étroite, filiforme, terminant ou accompagnant certains organes. |

|

|

arille |

(n.m.) Structure charnue entourant incomplètement une graine. (ex Taxus baccata) |

|

| aristé | (adj.) Muni d'une arête. Ant. mutique. | |

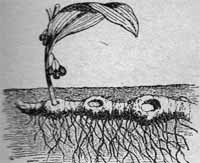

| article | (n.m.) Portion d'organe (tige, rhizome, silique, gousse de certaines Fabacées) comprise entre deux articulations, deux étranglement ou deux emboîtement, pouvant s'isoler spontanément du reste de l'organe. |  3 articles d'un rhizome (Polygonatum multiflorum -Sceau de Salomon) |

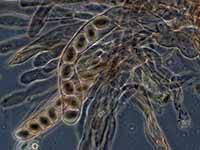

| asque | (n.m.) Cellule reproductrice de certains champignons, à l'intérieur de laquelle se forment, par méïose, en général huit spores (ascospores, endospores). |  Asques de Morille |

| astringent | (adj.) Qui resserre les tissus vivants. Les plantes astringentes ont la propriété de resserrer les tissus, les capillaires et les orifices et elles tendent à diminuer les sécrétions des glandes et des muqueuses. [latin astringere , resserrer] |

|

|

atténué |

Se

rétrécissant progressivement et se transformant insensiblement

en un autre organe. Qui diminue insensiblement de largeur ou d'épaisseur, soit à la base, soit au sommet. [Fit.] |

|

|

auriculé |

Pourvu de deux oreillettes. |

|

| autochorie | (n.f.) Mode de dissémination des graines mis en oeuvre par certaines plantes, caractérisé par la projection des graines lors de la brusque ouverture du fruit sec. Syn. autodissémination. Ex : Impatiente (Balsaminacées). | |

| autotrophe | (adj.) Organisme capable d'utiliser exclusivement des molécules inorganiques élémentaires (substances minérales) pour le métabolisme de composés structuraux et fonctionnels (synthèse de composés organiques). Ant. hétérotrophe. (ex : synthèse chlorophyllienne de molécules carbonées à partir de dioxyde de carbone et d'eau) | |

| autotrophie | (n.f.) Capacité métabolique d'êtres vivants susceptibles de produire de la matière organique à partir de matière inorganique (telles que le gaz carbonique et l'azote). Ces organismes sont autonomes et ne nécessitent pas d'autres organismes pour se nourrir. Ex. les plantes à chlorophylle, par opposition aux champignons. | |

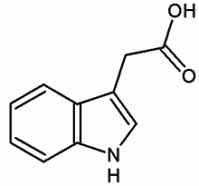

| auxine | (n.f.) Phytohormone (hormone végétale) de croissance indispensable au développement des plantes. |  |

|

axe |

Ligne passant par le centre d’un organe , ou d’un groupe d’organes. |

|

| axillaire | (adj.) Inséré à l'aisselle d'une feuille ou d'une bractée. Ant. apical | |

|

B |

|

|

|

baie |

(n.f.) Fruit

mou ou charnu à pulpe, contenant plusieurs graines (ou pépins) dans la pulpe. Il peut dériver d'un ovaire supère (ex : groseille) ou infère (ex : raisin). Fruit dont le mésocarpe, et éventuellement l'endocarpe, est charnu et dont les graines sont des pépins. F ruit charnu, sans noyau. [Fit.] |

|

| basal | (adj.) Situé à la base de la tige. | |

| basifixe | (adj.) Fixé à un support par sa base (ex : anthère des Poacées) [Helv.] | |

| basitonie | (n.f.) Tendance, chez l'arbuste surtout, à alimenter en sève en priorité les branches loin de la cime, ce qui a pour conséquence un développement des rameaux latéraux à la base. | |

|

bec |

Pointe terminant le sommet d’un fruit |

|

| béchique | (adj.) Qui calme la toux. | |

|

bi- |

Placé devant les mots d’origine latine, signifie deux, deux fois. |

|

| bidenté | A deux dents, bifurqué fendu en deux branches. | |

| bifide | (adj.) Fendu au moins jusqu'au milieu de sa longueur. Profondément fendu en deux. |

|

|

biflore |

A deux fleurs. |

|

| bifurqué | (adj.) Séparé en deux branches partant du même point, comme une fourche à deux pointes. [Fit.] | |

|

bilabié |

(adj.) Se dit d'une corolle ou d'un calice dont les organes constitutifs s'arragent pour former deux lèvres inégales face à face. |

|

|

bipennatiséquée |

(adj.) Feuille à limbe divisé deux fois, c’est-à-dire dont chaque segment est encore divisé jusqu’à la nervure secondaire. |

|

| bisannuel | (adj.) Vivant pendant deux saisons successives. Feuilles habituellement en rosette la première année, floraison la seconde. [Fit.] | |

| bisexué | (adj.) Qui porte les deux sexes, mâle et femelle, tous deux fonctionnels (= hermaphrodite). | |

| bois de réaction | (n.m.) Bois contraint par une déviation de l'arbre par rapport à la verticale, plus dense et plus dur que le bois normal. | |

|

bourgeon |

(n.m.) Organe entouré d’écailles situé à la base des feuilles ou au sommet des rameaux, contenant les futurs rameaux ou les futures inflorescences. |

|

|

bractée |

(n.f.) Feuille différente

des autres par sa forme, sa dimension ou sa couleur, souvent insérée

à la base des pédoncules floraux. Désigne aussi les folioles de l'involucre des Astéracées. Petite feuille située au voisinage immédiat des fleurs, le plus souvent à la base des pédoncules, parfois (ex : chez les Marguerites) nombreuses et s'imbriquant. [Fit.] |

|

|

bractéole |

(n.f.) Petite bractée située à la base d’une ombellule. |

|

| brévistylé | (adj.) Qualfie une fleur à style court et à stigmates en position basse par rapport aux étamines par opposition à des fleurs à style long (longistylées). Ex. Primula veris. Ant. longistylé. | |

| bruyère | (n.f.) Région, sur sol siliceux ou acide, où dominent les bruyères. [Fit.] | |

|

bulbe |

(n.m.)

Organe renflé parfois charnu ou écailleux situé à

la base de certaines plantes, souvent souterrain. Formation souterraine servant de réserve, composée de feuilles charnues. [Fit.] |

|

|

bulbille |

(n.f.) Petit

bulbe accompagnant les fleurs ou les feuilles et apportant une possibilité

de reproduction supplémentaire, asexuée, sans fleurs. Petite formation en forme de bulbe situé à l'aisselle des feuilles ou à la place des fleurs, se détachant pour donner une nouvelle plante. [Fit.] Petit bulbe à l'aisselle des feuilles ou dans l'inflorescence servant à la reproduction végétative [Helv. ] |

|

|

C |

|

|

|

caduc |

(adj.)

Se dit de certains organes tombant très tôt, donc difficiles

à observer. S’oppose à persistant. Feuille caduque tombant

en hiver. [contraire de persistant]. Se dit d'un organe (feuille, pétale...) qui se détache et tombe. [Fit.] |

|

| calaminaire | (adj.) Se dit de plantes inféodées de façon plus ou moins absolue à des sols contenant des fortes concentrations en sels de zinc ou d'autres métaux lourds associés. | |

| calcicole | (adj.) Se dit d'une plante qui croît sur les sols contenant du carbonate de calcium (calcaire). | |

|

calice |

(n.m.)

Enveloppe extérieure de la fleur formée de l’ensemble des

sépales et protégeant les pétales, étamines

et pistil dans le bouton. Enveloppe extérieure de la fleur, composée de sépales (généralement verts). [Fit.] |

|

| caliciflore | (adj.)

Se dit d'un réceptacle concave qui évolue en coupe par la soudure des sépales, pétales et étamines qui semblent insérés sur le pourtour de la coupe et dont les carpelles occupent le fond. Une plante est dite caliciflore quand les sépales, pétales et étamines de ses fleurs sont soudés à la base et insérés sur le bord du plateau réceptaculaire (quelle que soit sa forme). Se dit des espèces florales dont l'ovaire, supère, est enfoncé dans le calice, (ex églantier). Dont le calice imite une corolle. |

|

|

calicule |

Petites

bractées doublant le calice ou entourant la base de l’involucre des

Astéracées. Verticille de pièces bractéales se superposant au calice, en alternance.) |

|

| callosité | (n.f.) Renflement aride et raboteux sur certains organes. [Fit.] | |

| cambium | (n.m.)

Méristème secondaire qui permet l'accroissement en diamètre de la racine et de la tige. (latin cambiare, changer) |

|

| campanulé | (adj.) En forme de cloche. | |

| canaliculé | (adj.) Plié en gouttière. | |

|

cannelé |

(adj.)

Orné de sillons longitudinaux. Muni de côtes longitudinales séparées par des sillons. [Helv.] |

|

| capillaire | (adj.) Fin comme un cheveu. | |

|

capitule |

(n.m.)

Ensemble de fleurs groupées en tête serrée. Désigne

surtout les inflorescences des Astéracées et des Dipsacacées,

où les petites fleurs sessiles sont réunies sur un réceptacle

entouré de bractées formant un involucre. L’ensemble ressemble

à une seule fleur. Inflorescence de petites fleurs sessiles serrées les unes à côté des autres. [Fit.] Inflorescence plus ou moins plane, à fleurs sessiles ou subsessiles, serrées, sur un réceptacle commun (surtout chez les Astéracées et les Dipsacacées) [Helv.] Inflorescence réunissant des petites fleurs sessiles (fleurons) groupées sur un réceptacle et mimant souvent une fleur. [Ray.] |

|

|

capsule |

Fruit sec déhiscent résultant de la soudure de plusieurs carpelles et contenant plusieurs graines. |

|

|

carène |

(n.f.)

Saillie longitudinale au dos de certains organes rappelant une carène

de bateau. Désigne également les deux pétales inférieurs

soudés de la fleur des Fabaceae. Pétale inférieur de la fleur des Légumineuses. [Fit.] Partie dorsale et saillante d'un organe, ayant la forme d'une carène de navire. Réunion des deux pétales inférieurs des Fabacées [Helv. ] |

|

| caryopse | (n.m.) fruit sec simple, indéhiscent, dont la graine, appelée « amande », est intimement soudée au péricarpe par son tégument (à la différence de l'akène). Ex : fruit des Poacées. | |

| caroncule | (n.f.)

Petite excroissance charnue de certaines graines (Ex : Ricinus comunis, Euphorbiacées) favorisant leur dissémination, car elles sont très appréciées des insectes ou autres animaux. Syn; : Strophiole [Reynaud-Marouf] Renflement charnu qui entoure le hile de certaines graines. Du latin caruncula dérivé de caro, carnis qui signifie « chair ». [Wikipédia] |

graine de Ricinus comunis |

|

carpelle |

(n.m.)

Élément unitaire constituant, seul ou associé à

d’autres, l’ovaire de la fleur. Il porte les ovules. Unité de base d'un gynécée d'Angiosperme, constitué d'un organe d'origine foliaire modifié formant à sa base une cavité close appelée ovaire, contenant un ou plusieurs ovules. Chez la majorité des Angiospermes, le carpelle est différencié en stigmate, style et ovaire. Les carpelles peuvent être libres (dialycarpie) (Ex : Renoncules) ou soudés entre eux en une seule structure (gamocarpie) (Ex : Lis, Orchidées, Pavot) [Reynaud-Marouf] Élément de base du gynécée formé de l'ovaire, du style et du stigmate. Le carpelle peut être unique ou en nombre multiple, pouvant alors former un ensemble libre ou soudé. |

|

| carpophore | (n.m.) Petit support de la capsule à l'intérieur du calice. | |

| caryopse | (n.m.) Fruit sec, indéhiscent des Poaceae, proche d'un akène, mais dont la graine (le tégument) est soudée à la paroi interne du fruit (péricarpe). | |

|

casque |

Pétales ou sépales dressés et recourbés vers l’avant, comme un casque ou un capuchon. ou lèvre supérieure de certaines fleurs bilabiées. |

|

|

caulinaire |

(adj.)

Qui a trait à la tige. Inséré sur la tige. [Helv.] Qui se développe sur la tige. [Fit.] |

|

| cécidie | (n.f.) Synonyme de galle. Excroissance tumorale produite sur les tiges, feuilles ou fruits de certains végétaux, suite à des piqûres d'animaux parasites, généralement induite par l'œuf pondu sous la cuticule d'une feuille ou tige, et qui va s'y développer. |  Cécidie de l'églantier (bédégar) |

| cenelle | (n.f.)

Baie rouge, fruit du houx et de l’aubépine. [latin acinus, baie] |

Fruits de l'aubépine monogyne (Crataegus monogyna) |

| cespiteux | (adj.) Formant une touffe compacte. | |

| chaméphyte | (n.f.) Plante vivace des régions froides ou montagneuses, dont les organes permettant de passer la mauvaise saison (bourgeons) sont situés entre 10 et 50 centimètres au-dessus du sol, et protégés du gel par le manteau neigeux durant la mauvaise saison. (voir classification de Raunkier) | |

|

chaton |

(n.m.)

Ensemble de fleurs unisexuées insérées à la

base de bractées et groupées en épi, les mâles

tombant d’une pièce après la floraison. Inflorescence simple de type racème, composée de fleurs sessiles (épi) et unisexuées. Inflorescence en épi dense, à fleurs inapparentes. [Fit.] |

|

| chloroplaste | (n.m.) Organite cytoplasmique des cellules végétales où se produit la photosynthèse. Ils renferment la chlorophylle. | |

| cholalogue | (adj.) Qui active l'élimination de la bile. | |

| chromosome | (n.m.) Element constitué de molécules d'ADN et de protéines, situé dans le noyau des cellules, et contenant le code génétique de l'individu. Chaque chromosome est composé d'un ensemble gènes. | |

|

cilié |

(adj.) Bordé de cils (rang de poils raides). |

|

|

cils |

(n.m.) Petits poils étalés disposés sur un rang. |

|

| circiné | (adj.) Définit un organe dont la croissance en forme de crosse est typique de la préfoliation chez les Fougères. | |

| clade | (n.m.) Ensemble des organismes qui comprend un ancètre commun et tous les éléments de sa descendance. | |

|

cladode |

(n.m.) Rameau aplati ou aciculaire, réduit à un seul entrenoeud et naissant à l'aisselle d'une petite bractée, ressemblant plus ou moins à une feuille, et pouvant remplir les fonctions de celle-ci. Ex : Ruscus aculeatus, Asparagus. |

|

| claviforme | (adj.) En forme de massue. | |

| cléistogame | (adj.) Se reproduisant sans que la fleur s'ouvre ; l'autofécondation (ou autogamie) est alors obligatoire. | |

| climacique | (adj.)

Relatif au climax. Ex : végétation climacique. Relatif à un type de végétation correspondant à un état d'équilibre stable (entre le climat, le sol, la flore et la faune). |

|

| climactérique | (adj.) Se dit d'un fruit dont la maturation est dépendante de l'éthylène (agissant comme hormone végétale). Ex : banane, pomme, melon, etc. | |

| climax | (n.m.) Point de plus grande intensité d'une grandeur, dans une série ascendante. En écologie, végétation ultime sur un sol donné (en général c'est une forêt). | |

|

cloison |

(n.f.) Mince lame membraneuse partageant un fruit en deux ou plusieurs loges. Les feuilles des Juncus sont parfois cloisonnées. Pour s’en assurer il suffit de pincer la feuille entre pouce et index, puis de glisser les doigts vers le sommet. On sent alors les cloisons sans ouvrir la feuille . |

|

| coalescence | (n.f.) Soudure normale de deux organes végétaux qui se sont développés au contact l'un de l'autre, par exemple un pétale et une étamine. | |

| coloniaire | (adj.) Qui se rapporte à une colonie. | |

|

composée |

(adj.)

Se dit d'une feuille divisée au moins jusqu’à la nervure principale

paraissant ainsi composée de plusieurs petites feuilles (folioles). Désigne aussi des petites fleurs groupées en capitule entouré d'un involucre. |

|

|

concolore |

D'une même teinte. |

|

|

cône |

(n.m.) Fructification formée d’un axe central portant des écailles imbriquées protégeant les graines. |

|

| confluent | (adj.) Se prolongeant et se liant à la base. | |

|

conné |

(adj.)

Uni à un autre organe de même nature. Feuilles, stipules ou bractées situées l'une en face de l'autre et soudées par la base de leur limbe [Gall.] Opposé et soudé par la base [Helv.] Ex : Dipsacus fullonum (Cabaret des oiseaux) |

|

| connivent | (adj.) Se rapprochant par le sommet sans se souder. | |

|

cordé |

(adj.) En forme de coeur. |

|

|

coriace |

(adj.) Rigide, ayant la consistance du cuir. |

|

| corme | (n.m.) organe de réserve souterrain ayant l'aspect d'un bulbe mais formé d'une tige renflée entourée d'écailles. | |

|

corolle |

(n.f.)

Enveloppe interne de la fleur formée de l’ensemble des pétales,

souvent colorés. Ensemble des pétales d'une fleur, parfois soudés. [Fit.] |

|

|

coronule |

(n.f.) Petite couronne au centre de la fleur formée par les languettes des pétales. |

|

| cortex | (n.m.) Tissu caulinaire ou racinaire situé entre l'épiderme et le phloème. | |

| cortical | (adj.) Qui se rapporte au cortex. | |

|

corymbe |

(n.m.)

Inflorescence dont les rameaux arrivent presque à la même hauteur

en partant de points différents. Inflorescence à sommet plus ou moins aplati, dont les fleurs sont sur des pédicelles inégaux, placés sur des ramifications de la tige. [Fit.] Inflorescence de type racème dont les pédicelles floraux sont d'autant plus courts que la fleur est plus proche du sommet : l'insertion des fleurs est échelonnée, mais elles s'épanouissent toutes à peu près dans le même plan. [Ray.] |

|

|

cotonneux |

(adj.) Couvert de poils blanchâtres, doux au toucher. |

|

|

côtes |

(n.f.) Saillies longitudinales sur le flanc d'un organe (ex : fruit des Ombellifères ou le calice des Caryophyllacées). |

|

|

cotylédon |

(n.m.) Première

feuille sortant de la graine lors de la germination, assurant au début

la nutrition de l’embryon. Les Dicotylédones en ont deux, les Monocotylédones un seul. Partie de l’embryon assurant sa nutrition avant et au début de la germination. |

|

|

crénelé |

(adj.)

Bordé de dents arrondies séparées par des échancrures

aigües. Bordé de dents obtuses, arrondies, formant des sinus aigus [Helv.] |

|

| crête | (n.f.) Partie de fleur dans la famille des Iris. [Fit.] | |

| cristation | (n.f.)

Croissance anormale du sommet d'une tige, en forme de crête. Forme de tératologie végétale qui consiste en la croissance anormale du sommet d'une tige en forme de crête. |

Euphorbe cristée |

| cryptogame | (n.f.) Plantes dont les organes de reproduction sont peu visibles. | |

| cucullé | (adj.) En forme de capuchon. Ex : extrémité d'une feuille | |

|

cupule |

(n.f.) Petite coupe. Forme de l'involucre fructifère du chêne, du hêtre, du noisetier. |

|

|

cyathium |

(n.m.) Ou cyathe. Inflorescence

des Euphorbes. Inflorescence complexe dont les fleurs, monoïques, s'emboîtent successivement. [du grec kuathos = coupe] |

|

|

cyme |

(n.f.)

Inflorescence dont les ramifications se succèdent en donnant toujours

naissance au même nombre d’axes. Inflorescence dans laquelle chaque fleur termine un rameau. [Ray.] |

|

|

cyme bipare |

La

tige se termine par une fleur sous laquelle partent deux rameaux qui se

divisent à leur tour en deux sous une nouvelle fleur terminale et

ainsi de suite. Cyme dont les ramifications successives sont régulièrement opposées deux à deux. [Ray.] |

|

| cyme unipare | Un seul rameau se forme sous la fleur terminale. | |

| cytokinine | (n.f.) Phytohormone de croissance. | |

| cytosquelette | (n.m.) Ensemble organisé de molécules qui confèrent à la cellule l'essentiel de ses propriétés mécaniques. |

|

|

D |

|

|

| décidu | (adj.) Syn. Caduc. Ant. Accrescent, marescent | |

| décombant | (adj.) S'élevant d'abord, pour retomber ensuite. | |

|

décurrent |

(adj.)

Qui se prolonge le long de la tige vers le bas. Se prolongeant sur la tige ou le pétiole [Helv.] |

|

|

décussé |

(adj.) Décrit des organes opposés, dont chaque paire forme, avec la paire précédente, un angle droit. |

|

|

déhiscent |

(adj.)

Se dit d’un organe qui s’ouvre spontanément (fruit par ex). S'ouvrant à maturité pour laisser échapper les graines. [Helv.] |

|

|

denté |

(adj.) Bordé de dents, c'est à dire de petites échancrures triangulaires égales ou inégales. |

|

| denticulé | (adj.) Bordé de dents fines ou superficielles, appelées dentelures ou denticules. Syn. dentelé. | |

| diagnose | (n.f.) Définition complète (mais la plus courte possible) des caractères individualisant un taxon (espèce, genre, famille..) soouvent accompagnée de la figuration de la forme prise comme type. La diagnose originelle d'un taxon est rédigée en latin et publiée dans un ouvrageou un périodique officiellement enregistré et archivé afin de permettre sa consultation ultérieure. La détermination d'un spécimen donné se fait par comparaison avec ces diagnoses. [Reynaud-Marouf] | |

| diaphorétique | (adj.) Qui provoque la transpiration. | |

| dichotome | (adj.)Plusieurs fois bifurqué symétriquement. | |

| didyme | (adj.) Formé de deux parties globuleuses, soudées entre elles et également saillantes. Ex : fruit de Lonicera xylosteum, Camerisier (Chevrefeuille des haies). |  |

| didyname | (adj.) Se dit d'une fleur ayant 4 étamines, 2 grandes et 2 plus petites. Ex :la majorité des Lamiacées, Digitale. [du grec di , deux et dynamis , puissance] |

Lamium maculatum |

|

digité |

(adj.) Disposé comme les doigts d’une main. |

|

|

dioïque |

(adj.) Plante dont les fleurs unisexuées mâles et femelles se développent sur des pieds séparés. |

|

| diploïde | (adj.) Une cellule biologique est diploïde lorsque les chromosomes qu'elle contient sont présents par paires (2n chromosomes). (du grec diploos, double et eidos, en forme de) | |

| discolore | (adj.) De teinte différente. | |

| distique | (adj.) Disposé, le long d'un axe commun, sur deux rangs opposés et situés dans un même plan Se dit de feuilles qui sont insérées sur la tige en deux rangées verticales situées dans un même plan. |

|

| diurétique | (adj.) Qui active l'élimination de l'urine. | |

| divariqué | (adj.) Se bifurquant à angle obtus et en tout sens. Écarté à angle très obtus, presque à angle plat. Se dit de pédoncules ou de rameaux s'écartant beaucoup (angle très ouvert) de l'axe support. [Reynaud-Marouf] |

|

|

drupe |

(n.f.)

Fruit charnu qui contient généralement une seule graine, enfermée

dans un noyau. Fruit charnu, succulent, renfermant un noyau à une seule graine : cerise, prune, abricot... [Fit.] Fruit charnu, succulent, indéhiscent, renfermant un noyau à une graine [Helv. ] |

|

|

E |

|

|

|

écailles |

(n.f.) Lamelles

minces, coriaces, scarieuses ou charnues dont sont munis certains organes.

échancré. Petit organe ressemblant à une très petite feuille. Vert ou parcheminé. [Fit.] Petite lame foliacée, membraneuse ou ligneuse, par ex. sur le pétiole des fougères, dans les cônes des conifères, sous les utricules des Cypéracées, à la base des fleurs de saules et de bouleaux, sur la gorge des Boraginacées [Helv. ] |

|

|

entre-nœud |

(n.m.) Espace compris entre deux noeuds de la tige. |

|

| emarginé | (adj.) Légèrement échancré. Qui présente une échancrure ou une entaille peu profonde. |

|

|

embrassant |

(adj.) Organe (feuille ou pétiole) dont la base se prolonge de part et d’autre de la tige. |

|

| embryogénèse | (n.f.) Processus de formation d'un organisme pluricellulaire (végétal ou animal), de la cellule œuf issue de la rencontre des gamètes parentaux à un être vivant autonome | |

| endoderme | (n.m.) Couche de cellules entourant le cylindre central des racines ou tiges jouant le rôle de filtre à ions pour la sève brute. | |

| entier | (adj.) A bord sans découpures. Ex : feuille de Convallaria mijalis, Muguet. | |

| endozoochorie | (n.f.) Mode de dispersion des graines, se faisant grâce aux animaux : les fruits sont mangés par les animaux et les graines dispersées dans les excréments. Ex : Viscum album (Gui) | |

|

éperon |

(n.m.) Prolongement creux formé par le calice ou la corolle et situé à l’arrière de la fleur. |

|

|

épi |

(n.m.)

Inflorescence à fleurs sessiles

ou presque sur un axe simple. Inflorescence dont les fleurs sont disposées autour d'un axe central sans pédicelles, ou à pédicelles très courts. [Fit.] Inforescence formée d'un axe portant des fleurs sessiles. [Ray.] |

|

| épicalice | (n.m.) Anneau d'organes ressemblant à des sépales, situé juste en dessous des sépales (fréquent chez les Rosacées). [Fit.] | |

| épichile | (n.m.) Partie terminale du labelle des Orchidacées quand elle est distincte de la partie basale. | |

| épigé | (adj.) Se développant au-dessus de la surface du sol (= aérien). | |

| épigénétique | (n.f.) Discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible (lors des divisions cellulaires) et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique (ADN). | |

|

épillet |

(n.m.)

Unité de l’inflorescence

des Graminées. |

|

| épine | (n.f.)

Excroissance dure, pointue, piquante.

[Fit.] Pointe droite, aigüe, piquante, indétachable de la tige ou du rameau [Helv. ] |

|

| épipétale | (adj.) Porté par un pétale. Exemple des filets staminaux (étamines) soudés aux pétales. |  Étamines épipétales (Lamiium galeobdolon) |

| épiphyte | (n.m.) Plante vivant sur d'autres végétaux dont elle ne se sert que comme support mécanique, sans en être parasite. | |

| éricoïde | (adj.) Caractéristique des feuilles adaptées à la restriction de l'évapotranspiration, avec un repli longitudinal de la face inférieure, semblable aux feuilles des espèces du genre Erica (Buyères). | |

|

étalé |

(adj.)

Formant un angle ouvert presque droit avec son axe. S’oppose à appliqué. Écarté du point d'attache et déjeté en dehors. [Fit.] Formant un angle presque droit avec son support [Helv.] |

|

|

étamine |

(n.f.)

Organe mâle de la fleur situé entre les pétales et le

pistil, composé du filet et des anthères contenant le pollen. Organe mâle qui produit le pollen : se compose d'une partie allongée, le filet, portant une partie renflée (l'anthère) contenant le pollen. Les étamines se distinguent des styles par l'anneau qu'elles forment autour du centre de la fleur et par la coloration de leurs anthères. [Fit.] |

|

|

étendard |

(n.m.)

Pétale supérieur (souvent

plus grand) de la fleur des Papilionacées. Pétale supérieur de la fleur des Légumineuses. [Fit.] |

|

| exine | (n.f.) Enveloppe externe des grains de pollen. |  Structure "tectate" de l'exine |

| extrorse | (adj.) Se dit des étamines dont les anthères s'ouvrent vers l'extérieur de la fleur (Ex : Anémone, Euphorbiacées, Papaver rhoeas, Papavéracées) [Reynaud-Marouf] |  Brassica fruticulosa |

|

F |

|

|

| faine | (n.f.) (ou faîne) Fruit du hêtre (Fagus sylvatica) |  |

|

faisceau |

(n.m.) Assemblage d’organes rapprochés en long. |

|

| fasciation | (n.f.) Croissance anormale du sommet d'une tige, en forme de faisceau. Forme de tératologie végétale qui consiste en la croissance anormale du sommet d'une tige en forme de faisceau. |

Fleur fasciée |

| fasciculé | (adj.) Groupé en faisceaux. | |

| faux | (adj.) Ayant l'apparence de la forme ou de la plante indiquée. | |

| fébrifuge | (adj.) Qui combat la fièvre. | |

|

femelle |

Fleur sans étamines fertiles. Désigne aussi une plante ou un épillet sans fleurs mâles. |

|

|

fertile |

Muni d’organes reproducteurs

(spores des Fougères ou tige portant l’épi sporangifère

des Prêles).

désigne aussi des pousses ou des tiges

fleuries. S’oppose à stérile.

|

|

| figue | (n.f.) Pseudo-fruit du genre ficus constitué par un réceptacle charnu de fleurs unisexuées et qui donne une infrutescence d'akènes (= sycone n.m.) | |

|

filet |

(n.m.) "Tige" de l’étamine portant les anthères. |

|

| fistuleux | (adj.) Cylindrique et creux. | |

| fixisme | (n.m.) Doctrine qui admet que les espèces vivantes sont apparues de novo, sans transformations dues aux mécanismes de spécitation, s'opposant à la théorie de l'évolution. | |

|

fleur |

(n.f.)

Appareil reproducteur de la plante formé de quatre verticilles le

calice, la corolle (formant le périanthe) et les organes sexuels

(étamines et pistil). Elle peut parfois être incomplète

mais comporte toujours au moins un des organes sexuels, étamine ou

pistil. Organe reproducteur de la plante. Comprend les pétales, les sépales, les étamines, les styles, et parfois d'autres organes. [Fit.] Fleur femelle : contient seulement des styles Fleur mâle : contient seulement des étamines Fleur en languette : fleurs de l'inflorescence de Composées dont la corolle est déjetée d'un côté et plate au moins dans sa partie supérieure. Fleur en tube : fleur de l'inflorescence des Composées dont la corolle est en forme de tube régulier |

|

| (n.m.)

Fleur unitaire (isolée) d’un capitule. [Fit.] Fleur unitaire d'un capitule ; le capitule est composé de fleurons serrés les uns contre les autres. [Ray.] |

|

|

| flexueux | (adj.) Plié ou courbé plusieurs fois en zigzag. | |

|

foliacé |

Organe vert présentant l’aspect et la consistance d’une feuille. |

|

|

foliole |

(n.f.) Division d’une feuille composée, d’un involucre ou d’un involucelle. |

|

|

foliolule |

(n.f.) Élément unitaire d’une feuille deux fois composée. |

|

| follicule | (n.f.)

Fruit sec déhiscent (qui s'ouvre spontanément à maturité) constitué par un seul carpelle contenant généralement plusieurs ovules et s'ouvrant par une seule fente ventrale suivant sa ligne de suture. On retrouve ce type de fruits chez les Renonculacées et les Magnoliacées. Fruit à péricarpe sec et déhiscent, constitué d'un seul carpelle contenant généralement plusieurs graines et s'ouvrant à maturité par une fente unique ventrale, se distinguant ainsi de la gousse qui a deux fentes de déhiscence. Ex : Aconit, Hellébore. [Reynaud-Marouf] [latin follis , soufflet, bourse, folliculus , petit sac] |

Follicules d'Helleborus foetidus |

| fongique | (adj.) Qui se rapporte aux Champignons. | |

|

fronde |

(n.f.) Feuille des Fougères. |

|

| fructifère | (adj.) Désigne les organes (rameaux, tiges, pédicelles) portant des fruits mûrs, pour les distinguer de ceux qui portent des fleurs. | |

|

fruit |

(n.m.) Organe composé des graines et de leur enveloppe. [Fit.] |

|

| funicule | (n.m.) Pédicelle vascularisé qui rattache l'ovule (puis la graine) au placenta des parois de l'ovaire (puis du fruit). Ex : Légumineuses, Ricin [Reynaud-Marouf] | |

| fusiforme | (adj.) En forme de fuseau. | |

|

G |

|

|

|

gaine |

(n.f.)

Base d’une feuille ou d’une bractée qui se prolonge sur la tige et

l’entoure. Fourreau à la base des pétioles formant un tube autour de la tige (feuilles engainantes). [Fit.] |

|

| galle | (n.f.) Excroissance tumorale produite sur les tiges, feuilles ou fruits de certains végétaux, suite à des piqûres d'animaux parasites. La galle est une tumeur produite par le végétal, mais généralement induite par l'œuf pondu sous la cuticule d'une feuille ou tige, et qui va s'y développer. Syn. cécidie. |  Galle "Pomme de chêne" |

| gamétange | (n.m.) Structure végétale qui produit et qui contient des gamètes. Les gamétanges se rencontrent uniquement chez les Archégoniates (chez les fougères, les mousses, les angiospermes et les gymnospermes). Le gamétange mâle est appelé anthéridie. Le gamétange femelle est l'archégone. | |

| gamète | (n.m.) Cellule reproductrice, mâle ou femelle, dont le noyau contient un nombre haploïde de chromosomes, assurant la fécondation avec un autre gamète en produisant un oeuf diploïde à partir duquel naît la génération suivante. | |

| gamopétale | (adj.) Se dit d'une fleur dont les pétales sont plus ou moins longuement soudés entre eux. | |

| gamosépale | (adj.) Se dit d'une fleur dont les sétales sont plus ou moins longuement soudés entre eux. | |

| gazonnant | (adj.) Formant des touffes plus ou moins serrées. | |

| geminé | (adj.) Disposé par deux, par paires. | |

| gène | (n.m.) Séquence d'ADN équivalente à une unité d'information génétique, un caractère héréditaire d'un être vivant. | |

| génome | (n.m.) Ensemble des chromosomes d'un individu. | |

| génotype | (n.m.) Information liée aux gènes d'un individu, générant les caractères observables (le phénotype) de celui-ci. | |

|

genouillé |

Organe plié comme un genou. |

|

|

genre |

(n.m.) Groupe homogène d’espèces qui se ressemblent de façon évidente. |

|

| géophyte | (adj.) Qualifie une plante terrestre dont seul le bulbe (ou le rhizome) reste vivace pendant la période hivernale, tout élément extérieur hors de terre disparaissant. La plante géophyte perd ses organes aériens lors de la mauvaise saison. [du grec gé = terre et phuton = végétal] |

|

| gibberrelline | (n.f.) Phytohormone de croissance. | |

| gibbosité | (n.f.) Petite bosse. | |

|

glabre |

(adj.)

Dépourvu de poils. [du latin glaber , sans poils] |

|

| glabrescent | (adj.) Presque glabre ou devenant glabre. | |

|

glande |

(n.f.) Organe sécrétant diverses substances conférant souvent à la plante un toucher collant. |

|

| glanduleux | (adj.) Muni de glandes. | |

| glaucescent(-te) | (adj.) Presque glauque. | |

|

glomérule |

(n.m.)

Tête

serrée de fleurs sessiles ou presque sessiles, mais non munie d’un

involucre. Ensemble contracté et sphérique de fleurs (sub-)sessiles, terminal ou axillaire. |

|

|

glume |

(n.f.) Bractée scarieuse entourant la bas des épillets chez les Graminées |

|

|

glumelle |

(n.f.) Bractée scarieuse accompagnant la fleur des Graminées |

|

|

gorge |

(n.f.) Entrée du tube d'une corolle ou d'un calice (ex : corolle des Gamopétales). |

|

|

gousse |

(n.f.) Fruit sec plus ou moins allongé, formé d'un seul carpelle s'ouvrant par deux fentes à maturité. Chacune des valves emporte une partie du placenta et la moitié des graines. La gousse est le fruit caractéristique des Fabacées Fruit sec formé d’une seule loge contenant deux rangs de graines fixées sur deux valves s’ouvrant à maturité. Fruit ordinairement long, plus ou moins cylindrique, non charnu (fruit des Légumineuses : pois, haricot, gesse...). [Fit.] [du provençal, golsa , tiré du latin volva , enveloppe] |

|

| graminiforme | (adj.) En forme de feuille d'herbe, étroit, à bords presque parallèles, mince. [Fit.] | |

|

grappe |

(n.f.) Inflorescence

composée d’un axe allongé portant des pédicelles munis

d’une seule fleur. Se distingue de la panicule (dont les rameaux portant

les fleurs sont ramifiés) et de l’épi (dont les fleurs sont

sessiles). Inflorescence disposée autour d'un axe, chaque fleur nettement pédicillée. [Fit.] |

|

|

grimpant |

(adj.) Qui ne peut s’élever qu’à l’aide d’un support auquel il s’appuie ou se fixe par des vrilles, des crampons ou une tige s’enroulant en spirale. |

|

| guttation | (n.f.) Phénomène d'exsudation d'eau sous forme de gouttelettes (particulièrement le long des bordures des feuilles) qui permet à la plante de régler la concentration des sucs dans les cellules. | |

| gymnospermes | (n.f.) Plantes à fleurs dont la graine est nue (conifères). | |

|

gynécée |

(n.m.) Ensemble des organes femelles de la fleur, constitué d'un ou plusieurs carpelles (= pistil). |

|

| gynophore | (n.m.) Partie allongée du réceptacle de la fleurs de certaines espèces, située entre les étamines et le pistil, qui surélève éventuellement ce dernier. | |

| gynostème | (n.m.) Chez les Oorchidacées et Aristolochiacées, colonne constituée par la soudure de l'unique étamine et du stigmate. |

|

|

H |

|

|

| halophile | (adj.) Se dit des plantes inféodées aux milieux salés. | |

|

hampe |

(n.f.) Pédoncule floral long, dépourvu de feuilles et partant de la souche. |

|

| haploïde | (adj.) Une cellule biologique est haploïde lorsque les chromosomes qu'elle contient sont chacun en un seul exemplaire (n chromosomes). (du grec ἁπλόος (haploos), simple et εἶδος (eidos), en forme de) | |

| haptonastie | (n.f.) Syn. thigmonastie. | |

| haustorium | (n.m.) Suçoirs enfoncés par un parasite dans les tiges ou nervures des feuilles de la plante hôte pour lui sucer la sève. | |

| hélicoïde | (adj.) En forme d'hélice (ex inflorescence). | |

| hélophyte | (adj.) Se dit d'une plante semi-aquatique, typiquement de marais, dont les racines vivent toujours sous l'eau, mais les tiges, les fleurs et feuilles sont aériennes. | |

| hémostatique | (adj.) Qui arrête les saignements. | |

|

herbacé |

Organe vert présentant l’aspect et la consistance de l’herbe, ou plante à tige non ligneuse. |

|

|

hérissé |

Muni de poils droits, souvent raides et conférant à l’organe un toucher presque piquant. |

|

|

hermaphrodite |

(adj.)

Se dit d'une fleur possédant à la fois des organes sexuel mâles et femelles, tous deux fonctionnels. Syn. bisexué. [du grec hermaphróditos , fils mythologique d'Hermès, le messager des dieux et d'Aphrodite, la déesse de l'amour du panthéon grec, un dieu à la fois femme et homme] |

|

| hétérophylle | (adj.) Se dit d'une plante ayant des feuilles de différentes formes. | |

| hétérophyllie | (n.f.) Polymorphisme foliaire caractérisé par la présence de plusieurs types de feuilles sur un même axe, ou sur une même plante (ex les eucalyptus et certains potamots). | |

| hétérostylie | (n.f.) Polymorphisme floral affectant la longueur du style et des anthères. Ce polymorphisme favorise la fécondation croisée chez de nombreuses espèces végétales hermaphrodites. Les espèces présentant cette caractéristique sont dites hétérostyles ou hétérostylées. Ex. : les primevères. | |

| hétérotrophe | (adj.) Organisme incapable de synthétiser leur matière organique à partir de seules matières minérales. Ant. autotrophe. (ex : champignons, bactéries sont hétérotrophes) | |

| hétérozygote | ||

| hiémal | (adj.) Qualifie des plantes qui croissent en hiver [= hyémal] | |

| hile | (n.m.) Cicatrice que porte la surface externe du tégument d'une graine de Dicotylédone au point où elle était attachée à la plante (dans la gousse, la capsule) dont elle est issue. [Reynaud-Marouf] |  Hile de Marron d'Inde |

|

hispide |

(adj.) Couvert de poils longs et raides. |

|

| holoparasite | (n.m.) Végétal supérieur totalement dépourvu de chlorophylle, qui doit prélever la totalité de ses besoins alimentaires organiques aux dépends de son hôte. Ex : Orobanche. [du grec holos = entier] | |

| homozygote | ||

| hyalin | (adj.) Transparent comme le verre. | |

| hydrophyte | (n.f.) Synonyme de plante aquatique. |  Nénuphar |

| hydroponie | (n.f.) Nutrition minérale hors sol par absorption liquide. [du grec hydros = eau et ponos = travail] | |

| hydrotropisme | (n.m.) Mouvement de croissance d'une plante orienté vers l'eau. [du grec tropein = se tourner vers] | |

| hyémal | (adj.) Qualifie des plantes qui croissent en hiver [= hiémal] | |

| hypanthium | (n.m.) Réceptacle en forme de coupe. (ex Rosa) |  (Rosa arkansana) |

| hypnotique | (adj.) Qui provoque le sommeil. | |

| hypogé | (adj.) Se développant au-dessous de la surface du sol. | |

|

I |

|

|

|

imbriqué |

(adj.) Dont les parties se recouvrent comme les tuiles d’un toit. |

|

|

imparipenné |

(adj.) Se dit d'une feuille composée pennée dont les folioles sont en nombre impair (elle a une foliole terminale). |

|

| incisé | (adj.) Irrégulièrement et assez profondément découpé. | |

|

infère |

(adj.) Se dit d'un ovaire situé au-dessous des pièces du calice et du reste de la fleur. S’oppose à ovaire supère. |

|

|

indéhiscent |

(adj.) Se dit d’un organe qui ne s’ouvre pas spontanément à maturité pour libérer son contenu. |

|

| indusie | (n.f.) Petite membrane très mince protègeant les groupes de sporanges (sores) situés à la face inférieure des frondes de certaines fougères. | |

|

inflorescence |

(n.f.) Désigne un ensemble de fleurs réunies sur un axe sans préciser la façon dont elles sont disposées (épi, panicule, grappe, anthèle, cyme, corymbe, ombelle, glomérule, capitule etc). |

|

|

inerme |

(adj.) Ne portant ni aiguillons ni épines. |

|

| introduit | (adj.) Non indigène, amené par l'activité humaine. [Fit.] | |

| invasive | (adj.) Plante introduite dans un milieu dont elle n'est pas originaire, et qui prolifère jusqu'à modifier l'écosystème où elle s'installe. | |

|

involucelle |

(n.f.) Petite collerette de bractées ou de folioles parfois caduque située sous les rayons d’une ombellule |

|

|

involucre |

(n.f.) Collerette

de bractées ou de folioles située à la base de certaines

inflorescences. Ensemble de bractées formant un verticille à la base d'une inflorescence. |

|

| iomanthacée | (adj.) Se dit d'une gousse qui se resserre entre les graines, en forme de chapelet. |  Styphnolobium japonicum |

| irrégulière | (adj.) Se dit d'une fleur qui n'a qu'un seul plan de symétrie - Syn. zygomorphe - Ant. régulier, actinomorphe Voir régulière. |  Glechoma hederacea |

| J | ||

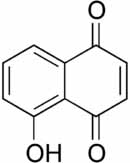

| juglone | (n.f.) Substance allélopathique [5-hydroxy-1,4-naphthalenedione] sécrétée par les feuilles du Noyer qui au sol se transforme en toxines herbicides. |  Juglone |

|

L |

||

| L-système | (n.m.) Système de LINDENMAYER qui consiste à modéliser le processus de développement des plantes. | |

|

labelle |

(n.m.) Division

inférieure de la fleur chez les Orchidées, parfois éperonné. Pétale caractéristique des Orchidées, en général grand et orienté vers le bas. [Fit.] |

|

|

lacinié |

(adj.)

Irrégulièrement découpé d’incisions profondes

délimitant des lobes aigus. Découpé en lanières étroites [Helv.] |

|

| lancéolé | (adj.)

En forme de fer de lance. [Fit.] Rétréci du milieu aux deux extrémités, en forme de fer de lance. |

Feuille lancéolée, Plantago lanceolata |

| lande | (n.f.) Grande étendue de terre où ne poussent que des plantes sauvages (bruyères, genêts...). [Fit.] | |

|

lanière |

(n.f.) Division longue et très étroite. |

|

|

latex |

(n.m.)

Liquide blanc, coloré ou incolore s’écoulant quand la plante

est blessée. Suspension colloïdale de particules de terpènes qui coagulent à l'air. Le latex circule dans les canaux laticifères, indépendants de ceux transportant la sève. |

|

|

lèvre |

(n.f.) Rapprochement de certains lobes de la corolle ou du calice des Gamopétales, formant une lèvre inférieure et une lèvre inférieure. |

|

| liber | (n.m.) Tissu conducteur qui transporte la sève élaborée issue de la photosynthèse (= phloème secondaire) | |

| lignine | (n.f.) Un des principaux constituant du bois, avec la cellulose et l'hémi-cellulose. | |

|

ligule |

(n.f.) Petite languette. Désigne aussi les fleurs en languette d'un capitule chez les Astéraceae. |

|

| limbe | (n.m.)

Partie fonctionnelle et élargie de la feuille, de la bractée ou du pétale, le plus souvent aplatie, siège principal de la photosynthèse.

[Fit.] Désigne aussi la partie libre et plane des pièces du périanthe. |

Cotinus coggygria |

| linéaire | (adj.)

Étroit et allongé, à bords presque parallèles dans la plus grande partie de sa longueur.

[Fit.] Ex : feuille de Dianthus, Oeillet. |

|

|

lobe |

(n.m.) Division du

bord d’un limbe séparée d’une autre par une échancrure. |

|

|

lobé |

(adj.)

Qualifie une feuille ou un pétale découpé, mais non

formé de parties entièrement séparées. [Fit.] Organe (feuille et pétale en particulier) présentant un bord avec des divisions plus ou moins arrondies en forme de lobes. Ex : feuilles de Quercus (Chêne) [Reynaud-Marouf] |

|

| loculicide | (adj.) Se dit d'une capsule à déhiscence par des fentes longitudinales au niveau des nervures dorsales des carpelles qui sont à l'origine de cette capsule. Ex : capsule du Lys (Lilium), de la Pensée (Viola). [Reynaud-Marouf] | |

|

loge |

(n.f.) Cavité d’un fruit, d'une anthère ou d'un gynécée, délimitée par des cloisons. [Reynaud-Marouf] |

|

|

M |

|

|

|

mâle |

(adj.) Fleur sans ovaire fertile. Désigne aussi une plante (Saules) ou un épi sans fleurs femelles. |

|

| marais | (n.m.) Habitat sur terrain humide, riche en calcaire. [Fit.] | |

|

marcescent |

(adj.)

Se dit d’un organe à vie brève qui persiste sur la plante

après s’être desséché. Se désséchant et flétrissant sans tomber [Helv.] |

|

| marécage | (n.m.) Habitat sur terrain humide, riche en calcaire. [Fit.] | |

| marge | (n.f.) Bord du limbe d'une feuille ou d'une foliole. | |

| médifixe | (adj.) Fixé à un support par le milieu. Par exemple quand, dans une étamine, le filet s'insère au milieu de l'anthère. | |

| mégaphorbiée | Groupement végétal de hautes plantes sur sol frais et riche. | |

| méiose | (n.f.) Double diivision cellulaire qui aboutit à la production de gamètes (cellules sexuelles) pour la reproduction sexuée. | |

| méiospore | (n.f.) Cellules reproductrices produites par méïose de cellules situées dans des organes spécialisés du sporophyte. En germant, elle donne le gamétophyte (prothalle chez les Ptéridophytes, grain de pollen et sac embryonnaire chez les Angiospermes). | |

| mellifère | (adj.) Qualifie une plante ou les glandes produisant du nectar. | |

| méricarpe | (n.m.) Élément monosperme d'un fruit composite, surtout chez les Apiacées. | |

| méristème | (n.m.)

Ttissu cellulaire spécialisé dans la croissance d'un végétal. Les cellules méristématiques indifférenciées se divisent (mitoses) puis se différencient en acquérant une structure et une fonction. (grec μεριστός, meristos, « divisé ») |

|

| méristème primaire | (n.m.) Méristème situé à l'extrémité d'un axe et qui génère les différentes parties du végétal : feuilles, tiges, racines, etc. | |

| mésocarpe | (n.m.) Tissu médian du péricarpe qui prend souvent des proportions importantes dans un fruit charnu. | |

|

messicole |

(adj.) Qui croit naturellement dans les champs de céréales. |

|

| micropyle | (n.m.) Ouverture entre les téguments d'un ovule par lequel doit passer le pollen (ou le tube pollinique) pour atteindre le sac embryonnaire et assurer la fécondation. | |

| microtubule | (n.f.) Fibres de molécules constitutives du cytosquelette, qui polymérisent et dépolymérisent en permanence. | |

| mitose | (n.f.) Division d'une cellule mère en deux cellules filles (duplication non sexuée). [du grec mitos , filament] | |

| monoaperturé | (adj.) Se dit d'un grain de pollen ayant un seul sillon ou pore germinatif et présentant une symétrie bilatérale. C'est le cas des Monocotylédones, des Protoangiospermes et des Dicotylédones archaïques. | |

|

monoïque |

(adj.)

Plante dont les fleurs unisexuées mâles et femelles sont sur

le même pied. Ant. dioïque. Plantes à fleurs mâles et femelles séparées, mais situées sur un même individu. [du grec mono , seul et oikos , maison : une seule maison] |

|

| monophylétique | (adj.) Se dit d'un ensemble de végétaux issus d'un ancètre commun. | |

| monopodiale | (adj.) Se dit d'une ramification dont le méristème terminal continue de croître pendant que les rameaux latéraux se développent. | |

| morphogenèse | (n.f.) Ensemble des mécanismes qui participent au développement de la forme d'un organisme. | |

| morphologie | (n.f.) Étude de la forme et de la structure des plantes. [Fit.] | |

|

mucron |

(n.m.) Petite pointe raide terminant brusquement un organe. |

|

| multipare | (adj.) Qualifie une inflorescence possédant plus de trois ramifications sur la ramification principale. |  Schéma d'une cyme multipare |

| mycorhyze | (n.f.) Type de symbiose associant les radicelles d'une plante vivace au mycélium de certains champignons du sol. | |

| myrmécophile | (adj.) Qualifie une plante qui vit en association symobiotique avec des fourmies. (du grec ancien : μύρμηξ, « fourmi » ; φῐλεῖν, « aimer ») |

|

| myrmécophilie | (n.f.) Aptitude de végétaux (mais aussi d'animaux) à vivre en association symbiotique externe avec les fourmis. (du grec ancien : μύρμηξ, « fourmi » ; φῐλεῖν, « aimer ») | |

|

N |

|

|

| nastie | (n.f.)

Mouvement rapide et réversible d'un organe adulte, intervenant en

réponse à un stimulus [Ray.] [grec nastos (ναστός, « compact », « resserré » évoquant l'idée  de fermeture)] de fermeture)] |

|

|

nectaire |

(n.m.)

Glande nectarifère (sécrétant du nectar) [Ray.] Organe de la fleur produisant le nectar. [Fit.] |

|

| nectar | (n.m.)

Substance secrétée par de nombreuses fleurs, renfermant des

sucres, attirant les insectes. [Fit.] Sécrétion sucrée produite par des glandes spécialisées et émise à l'extérieur des tissus végétaux. [Ray.] |

|

|

nervure |

(n.f.)

Ramifications du pétiole dans le limbe de la feuille. Faisceau de fibres et de vaisseaux, formant un réseau qui parcourt la feuille et en constitue le "squelette". [Fit.] Bourrelet qui se ramifie et se distribue dans un organe, à partir de son insertion ; une nervure contient un faisceau cribo-vasculaire entouré de tissus protecteurs. [Ray.] Nervure médiane : nervure principale de la feuille, souvent épaisse et saillante. |

|

| nitrogénase | (n.f.) Enzyme de la catalyse de la réduction de l'azote atmosphérique en ions ammonium. | |

|

nœud |

(n.m.)

Renflement d’une tige à l’insertion des feuilles. Point d'attache des feuilles sur la tige. [Fit.] |

|

| nouaison | (n.f.) Phase initiale de la formation du fruit. C'est le moment où l'ovaire de la fleur se transforme en fruit après la fécondation. | |

|

nu |

(adj.)

Organe dépourvu de ses appendices habituels. Fleur nue : fleur démunie de périanthe ; elle ne comprend que les étamines et/ou le pistil. [Ray.] |

|

| nucule | (n.f.)

Petite noix, fruit monosperme, indéhiscent, sec et dur. Akène de grande dimension et dont la paroi est fortement lignifiée. La nucule est un fruit sec indéhiscent, de type akène, avec une paroi très dure. C'est le cas des glands, des noisettes, des faînes mais aussi des fruits des Lamiaceae, des Boraginaceae et des Betulaceae. . |

|

| nutriment | (n.m.) Éléments minéraux ioniques et molécules organiques (acides aminés ou molécules phosphatées) puisés dans le sol par une plante. | |

| nyctinastie | (n.f.)

Mouvement réversible d'un organe survenant le matin et, en sens inverse,

le soir [Ray.] Mouvement (nastie) d'organes d'une plante (fleur, feuille) répondant à la variation jour/nuit de l'intensité lumineuse (photonastie) ou de la température (thermonastie). Ex : Oxalis acetosella (photonastie) |

Feuille repliée d'Oxalis acetosella (Oxalidacées) |

|

O |

|

|

| obcordé | (adj.) (Feuille) En forme de coeur, pointe "en bas", c'est à dire du côté du pétiole. Ex : feuille de Oxalis stricta, Oxalis dressé. | |

| oblong | (adj.)

En ellipse allongée. Bien plus long que large et arrondi aux deux bouts. Ex : gousse de Ligustum vulgare, Troëne. |

|

| obovale | (adj.) En forme d'ovale renversé, plus large vers l'extrémité. Ex : Feuille de Arctostaphylos uva-ursi, Busserole (ou Raisin d'ours). | |

| obtus | (adj.) A bout arrondi, non aigu. S’oppose à pointu. | |

| occasionnel | (adj.) Apparaissant irrégulièrement, sans localité fixe. [Fit.] | |

| (n.f.)

Gaine membraneuse entourant la base du pétiole des Polygonacées. Gaine développée à la base du pétiole et entourant la tige, au dessus de l'insertion du pétiole. [Ray.] |

|

|

| ...oïde | (suffixe) Qui ressemble à ... | |

|

ombelle |

Inflorescence dont les rayons partent du même point et arrivent

à la même hauteur s'écartant comme ceux d’un parapluie. Inflorescence où tous les pédicelles s'attachent sur le même point de la tige et s'élèvent au même niveau. [Fit.] |

|

|

ombellule |

Petite ombelle partant du sommet des rayons d’une ombelle composée. |

|

|

onglet |

(n.m.) Partie

inférieure longue et étroite du pétale qui s’élargit

ensuite en limbe. Partie inférieure rétrécie du limbe d'un pétale (ex : chez les Brassicacées et les Caryophyllacées) [Helv.] |

|

| oosphère | (n.m.) Gamète femelle chez les végétaux et les algues (homologue de l'ovule chez les animaux). | |

|

opposé |

(adj.)

Se dit de 2 organes fixés l’un en face de l’autre. S’oppose à

alterne ou verticillé. Qualifie des feuilles placées par paires sur la tige, se faisant face à la même hauteur. [Fit.] |

|

| orbiculaire | (adj.) Arrondi en forme de cercle. Ex : gousse de Medicago orbicularis, Luzerne orbiculaire. | |

| ordre | (n.m.) Rang taxonomique supérieur aux familles. | |

|

oreillette |

(n.f.) Voir

le terme "auriculé" . Prolongement foliacé à la base du limbe ou du pétiole de part et d'autre de la tige ou du pétiole [Helv.] |

|

| orophyte | (adj.) Qualifie une plante dont la répartition se limite aux montagnes. | |

| orthotrope | (adj.) Se dit d'un végétal, d'une branche dont la croissance se fait verticalement. | |

| osmophore | (n.m.) Glande, située sur les pétales, qui sécrète les substances volatiles à l'origine du parfum des fleurs. | |

| osmose | (n.f.) Phénomène de diffusion de molécules de solvant à travers une membrane semi-perméable séparant deux solutions. La diffusion du solvant à travers la membrane se fait de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. | |

|

ovaire |

(n.m.) Partie inférieure renflée du carpelle (du pistil) renfermant les ovules et devenant un fruit à maturité. |

|

| ovale | (adj.) Ayant la forme d'un oeuf, plus large à la base. Ex : Feuille de Vinca major, Grande pervenche. | |

|

ovule |

(n.m.) Structure femelle comprenant diverses cellules dont l'oosphère (gamète femelle). Après fécondation l'ovule produit la graine. Petit corps blanchâtre. |

|

|

ovoïde |

1 - Rattaché

à l’ovaire et se transformant en une graine après fécondation

par le pollen. 2 - En forme ou à silhouette d'oeuf. [Fit.] Se rapprochant de la forme ovale. Ex : Feuille de Buxus sempervirens, Buis |

|

|

P |

|

|

| paillette | (n.f.) Petite écaille servant de bractée florale sur le réceptacle de plusieurs Dipsacacées et Astéracées. | |

| palais | (n.m.) Renflement fermant plus ou moins la gorge de certaines corolles zygomorphes surtout chez les Scophulariacées. | |

| palmatifide | (adj.) Division jusqu'à mi-distance entre le bord de la feuille et le pétiole. [Fit.] | |

| palmatilobé | (adj.) Qualifie une feuille palmée à divisions peu profondes. [Fit.] |

|

| palmatipartite | (adj.) Divisé aux 3/4 environ. [Fit.] | |

| palmatiséqué | (adj.) Divisé complètement jusqu'au pétiole. [Fit.] | |

| palmé | (adj.)

Disposé selon le schéma d'une main ouverte. [Fit.] Se dit des nervures qui partent du même point et s’écartent comme les doigts d’une patte de canard. |

|

| panduriforme | (adj.) Rétréci sur les côtés à mi-hauteur comme un violon. | |

|

panicule |

(n.f.) Inflorescence

formée d’un axe allongé portant des rameaux ramifiés

à leur tour en ramuscules de plus en plus petits. Voir la définition

de grappe. Groupe de fleurs non serrées, disposées irrégulièrement. [Fit.] |

|

| papille | (n.f.) Rugosité plus ou moins vésiculeuse, conique ou granuleuse. | |

|

pappus |

(n.m.)

Aigrette de poils qui surmonte l'akène de certaines Astéracées. Appendice d'un akène, formé d'écailles ou de soies, résultant de la transformation du calice et participant à l'anémochorie. [du grec pappos , aigrette] |

pappus des akenes de taraxacum-campyloides |

| paraphylétique | (adj.) Se dit d'un groupe de végétaux qui ne rassemble pas tous les descendants d'un même ancètre malgré certaines analogies. | |

| parasite | (adj.) Se développant aux dépends d'une autre plante vivante. [Fit.] | |

| parastiche | (n.f.) Hélice foliaire. Ligne fictive qui relie chaque primordium à son plus proche voisin laissant apparaître les formes spiralées. |

|

| parenchyme | (n.m.) Tissus (riches en cchloroplastes) constituant le limbe d'une feuille. On distingue le parenchyme palissadique et le parenchyme lacuneux. On le trouve aussi dans l'écorce, la moelle, la pulpe de fruits charnus... | |

|

paripenné |

(adj.) Se dit d’une feuille composée pennée dont les folioles sont en nombre pair (elle n’a pas de foliole terminale). |

|

| parthénocarpique | (adj.) Se dit d'un fruit qui se développe sans fécondation, et donc sans graines, par divers croisements et sélections. | |

| parthénogenèse | (n.f.) Formation d'un embryon à partir d'une oospère (gamète femelle) sans fécondation préalable. La descendance ne possède que le génome d'origine maternelle. (du grec parthenos, vierge, et genesis, naissance) | |

|

pauciflore |

(adj.) Qui a peu de fleurs. |

|

| pectiné | (adj.) A divisions très étroites, opposées sur deux rangs. | |

| pectoral | (adj.) Efficace contre les affections pulmonaires. | |

| pédalé | (adj.) Se dit d'une feuille d'aspect palmé mais dont les nervures principales ne partent pas d'un même point. (ex. feuille d'Helleborus foetidus) | |

|

pédicelle |

(n.m.) Organe

("tige") rattachant la fleur aux ramuscules d’une inflorescence

ramifiée. Support de chaque fleur lorsque le pédoncule est ramifié. [Fit.] Axe fin portant une fleur, un épillet ou parfois un autre organe. [Helv.] |

|

|

pédoncule |

(n.m.) Support

("tige") d’une fleur isolée ou d’une inflorescence. Axe commun de plusieurs fleurs, d'une inflorescence ; axe d'une seule fleur lorsqu'il a une certaine longueur [Helv.] |

|

| pélorie | (n.f.) Substitution anormale de la forme à symétrie axiale d'une fleur par une forme à symétrie radiale (zygomorphe vers actinomorphe). | |

| pelté | (adj.) Orbiculaire et fixé au support par le centre. | |

| pennatifide | (adj.) Divisé à mi-distance entre le bord de la feuille et la nervure médiane. [Fit.] | |

| pennatilobé | (adj.) Qualifie une feuille pennée à divisions peu profondes. [Fit.] | |

| pennatipartite | (adj.) Divisé aux 3/4 environ. [Fit.] | |

|

pennatiséquée |

(adj.)

Feuille à limbe divisé jusqu'à la nervure principale

en segments pennés. Divisée complètement jusqu'à la nervure médiane. [Fit.] |

|

|

penné |

(adj.)

Se dit d’organes disposés parallèlement de chaque côté

d’un axe comme les barbes d’une plume. Qualifie une feuille divisée en folioles disposés des 2 côtés du pétiole comme les barbes d'une plume. [Fit.] |

|

| péponide | (n.f.) Baie de grande taille caractérisée par sa cuticule dure et imperméable et son mésocarpe charnu. Ex Cucurbitaceae (melon, pastèque...) | |

| perfolié | (adj.) Se dit d'une feuille dont le limbe est traversé par la tige. | |

| (n.m.)

Ensemble des pièces (calice et corolle) entourant les organes sexuels

(étamines et pistil) de la fleur. Il est souvent double et différencié

en calice et corolle mais il peut être simple et formé uniquement

de pièces sépaloïdes ou pétaloïdes, ou même

être absent. Ensemble des enveloppes (généralement au nombre de deux) entourant les organes sexuels de la fleur. [Ray.] |

|

|

| péricarpe | (n.m.) Paroi du fruit issue de la transformation après la fécondation de la paroi de l'ovaire. Pour les faux-fruits, il résulte de la transformation du réceptacle floral. Il est formé de 3 types de tissus : l'exocarpe, le mésocarpe et l'endocarpe. L'importance du développement de ces tissus définit les différents types de fruits. |  [Juglans nigra] |

| périgone | (n.m.) Ensemble des enveloppes florales stériles sans distinction apparente du calice et de la corolle. Les divisions sont alors appelées tépales. Verticille composé d'une seule enveloppe florale. |

|

|

persistant |

(adj.) Organe

durant plus longtemps que d’habitude. S’oppose à caduc. Ne disparaissant pas à la fin d'une période de végétation. |

|

| pessière | (n.f.) Plantation ou forêt naturelle peuplée d'épicéas. | |

|

pétale |

(n.m.)

Pièce de la corolle, blanche ou de couleur vive (sauf vert) parfois

composée d’un limbe et d’un onglet. (fleur). Partie de la fleur, souvent de couleur vive, située entre les sépales et les organes reproducteurs. [Fit.] |

|

|

pétaloïde |

Qui a la couleur et l’aspect d’un pétale. |

|

|

pétiole |

(n.m.) Organe

("tige") rattachant la feuille au rameau, contenant des canaux conducteurs. Support du limbe de la feuille. |

|

|

pétiolé |

(adj.) Muni d’un pétiole. S’oppose à sessile. |

|

|

pétiolule |

(n.m.) Petit pétiole rattachant la foliole au rachis d’une feuille composée. |

|

| phénotype | (n.m.) Ensemble des caractères d'un individu, dont l'expression est liée au génotype (mais aussi à d'autres facteurs épigénétiques et environnementaux. | |

| phloème | (n.m.) Tissu conducteur assurant le transport de la sève élaborée dans la plante. Il est pratiquement toujours associé au xylème. | |

| photopériodisme | (n.m.) Phénomène de réaction des plantes à l'alternance et variations saisonnières des périodes d'éclairement (durées du jour et de la nuit). | |

| photosynthèse | (n.f.) Processus qui permet aux plantes de synthétiser des composés organiques grâce à l'énergie lumineuse. | |

| phototropisme | (n.m.) Tendance d'une plante à croître dans une direction donnée, provoquée par une source lumineuse. Selon qu'il y a attraction ou répulsion, on parlera de tropisme positif ou négatif. (du grec photon = lumière et τρόπος) |  Phototropisme : les feuilles poussent vers la lumière et les racines s'en éloignent |

| phyllotaxie | (n.f.) Ordre dans lequel sont implantés les feuilles ou les rameaux sur la tige d'une plante, ou, par extension, disposition des éléments d'un fruit, d'une fleur, d'un bourgeon ou d'un capitule. Etude de la disposition des feuilles ou fleurs le long d'une tige. (grec ancien φύλλον, phýllon (« feuille ») et τάξις, taxis (« arrangement »)) |

|

| phylogenèse | (n.f.) Histoire de l'évolution d'un ou plusieurs êtres vivants. | |

| phylogénie | (n.f.) Analyse des relations évolutives entre différents groupes d'êtres vivants. | |

| phytochrome | (n.m.) Pigment photorécepteur bleu-vert des végétaux supérieurs. Protéine existant sous deux formes interconvertibles par absorption de lumière rouge de longueur d'onde appropriée. |  Structure moléculaire du phytochrome |

| phytohormone | (n.f.) Hormone végétale synthétisée par la plante et porteuse d'une information pour certaines cellules de la plante. | |

| pilifère | (adj.) Se dit d'une zone couverte de poils. (ex. racine) | |

| piriforme | (adj.) A forme ressemblant à celle d'une poire. | |

|

pistil |

(n.m.) Organe femelle situé au centre de la fleur, composé d’un ovaire contenant les ovules surmonté d’un style se terminant en stigmate. (= gynécée) |

|

| pive | (n.f.) En Suisse, cône, fruit des conifères. [Cov.] | |