| Accueil |

| L'Incapotable (1924) |

Dès 1913 Marcel LEYAT avait publié un article "" [1] dans lequel il exposait le principe d'un appareil dont les ailes étaient désolidarisées du fuselage, et discutait de l'intérêt et des avantages d'une telle formule. |

|

En 1924, Leyat est installé à Meursault depuis deux ans et la production des voitures « Hélica » semble terminée. |

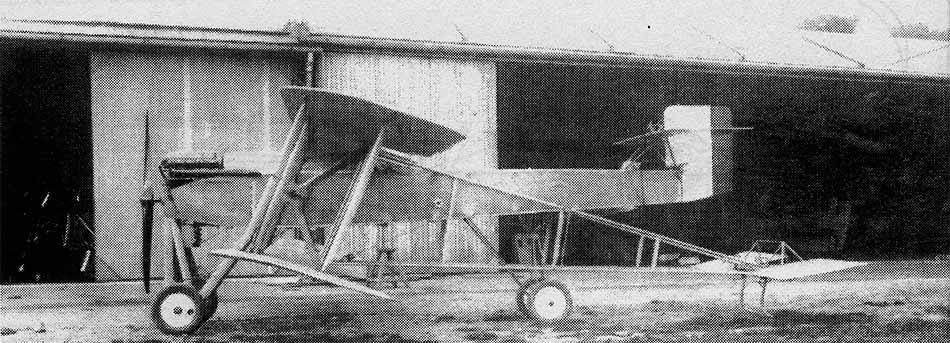

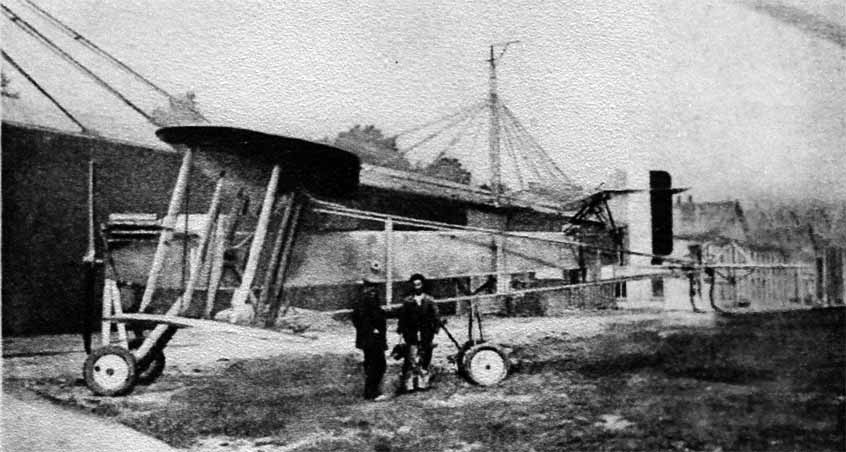

Le Dorand AR-1 qui sert de base à Leyat |

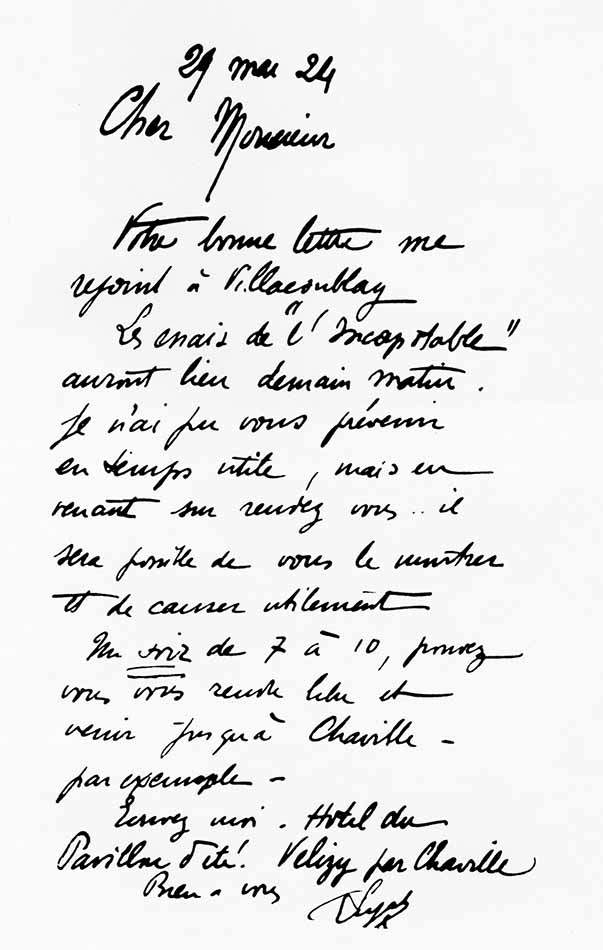

| On ignore à quelle date le contrat a été signé, et où l'Incapotable a été construit [peut-être à Villacoublay où auront lieu les essais ?]. Quoi qu'il en soit, en mai 1924, l'Incapotable est à Villacoublay, prêt pour les essais officiels. Le 29 mai, Leyat écrit à Gustave Courau, pour l'inviter, le lendemain, aux essais de l'Incapotable, à Villacoublay. [Gustave Courau avait acheté une voiture Hélica D-1 à Leyat en 1921 et était resté en contact amical avec lui] |

Lettre de Leyat à Gustave Courau - 29 mai 1924 [2] |

En réalité le premier vol fut effectué le 28 juillet 1924 par le Capitaine CANIVET, pilote d'essais du STAé. qui monta directement à l'altitude de 2000 m sans problème. Et aussi : [2 page 227 Note 21] |

[8 - 3-4 et note 17] [8 - note 16] Enfin, une dernière note non vérifiée : |

| La caractéristique essentielle réside dans le fait que les ailes sont désolidarisées du fuselage et peuvent osciller autour d'un axe horizontal, normal au plan de symétrie de ce dernier. Laissons Leyat nous présenter (en 1913) son principe d'aile mobile [1] |

[9]

|

|

On trouera une autre discussion sur l'aile mobile dans l'article de Marcel Fossonier ci-dessous retranscrit [4] |

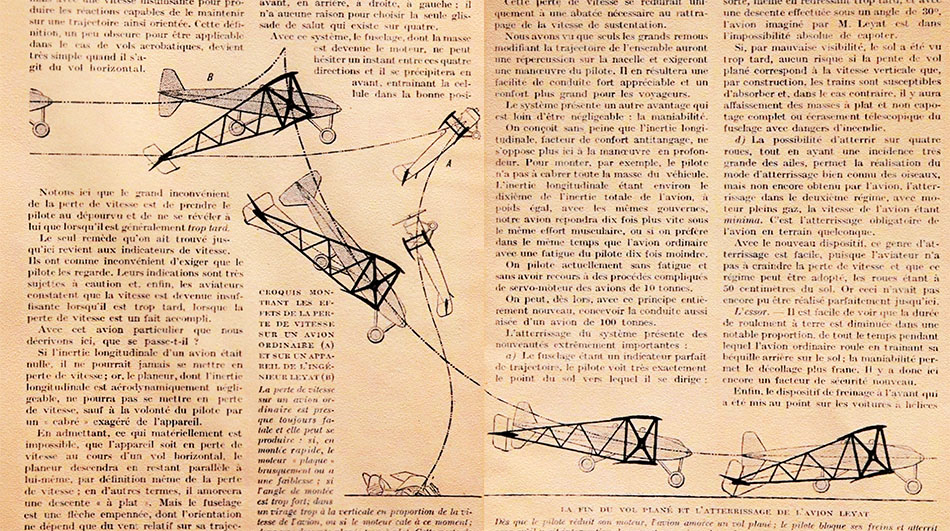

[Doc_023 La Science et la Vie] Croquis montrant les effets de la perte de vitesse sur un avion ordinaire (A) et sur un appareil de l'ingénieur Leyat (B) La perte de vitesse sur un avion ordinaire est presque toujours fatale et elle peut se produire : si en montée rapide le moteur "plaque" brusquement ou a une faiblesse ; si l'angle de montée est trop fort ; dans un virage trop à la verticale en proportion de la vitesse de l'avion ou si le moteur cale à ce moment ; dans une descente planée trop à plat. Cette perte de vitesse est fatale, même à grande hauteur , pour les avions de transport. Sur l'avion Leyat, la seule glissade possible est un piqué, amorcé même en cas de faute de pilotage. La période critique est terminée dès que le fuselage est devenu tangent à la trajectoire. La fin du vol plané et l'atterrissage de l'avion Leyat Dès que le pilote réduit son moteur, l'avion amorce un vol plané. Le pilote bloque ses freins et atterrit sans qu'il y ait intervention de sa part, assuré que le roulement au sol est réduit au minimum, avantage précieux, surtout si le terrain est incertain. Cet atterrissage est prévu sous une incidence très grande : la béquille arrière du planeur vient en contact avec le sol lorsque la trajectoire est presque horizontale et quand les quatre roues sont à quelques centimètres du sol. La diminution d'incidence qui résulte alors de ce contact adoucit l'atterrissage et, si le pilote, à ce moment, continue à tirer sur le manche, il augmente le freinage des béquilles sans risquer un rebondissement, souvent dangereux. |

Ce qu'on appelle couramment "perte de vitesse" est la situation d'un avion resté dans une orientation longitudinale parallèle à celle qu'il possède un instant avant, mais avec une vitesse insuffisante pour produire les réactions capables de le maintenir sur une trajectoire ainsi orientée. Avec cet avion particulier que nous décrivons ici, que se passe-t-il ? |

. |

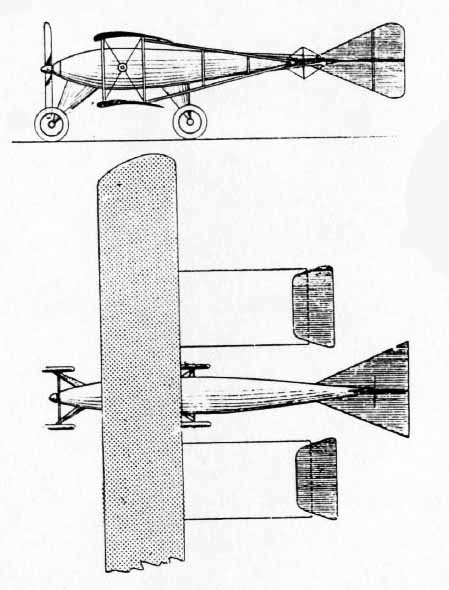

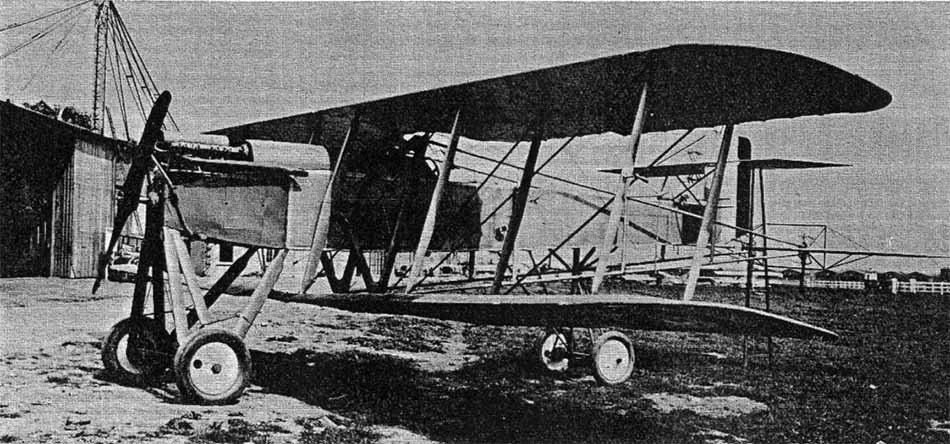

L'avion incapotable Leyat à voilure indépendante du fuselage et train d'atterrissage à quatre roues [5] |

[3] |

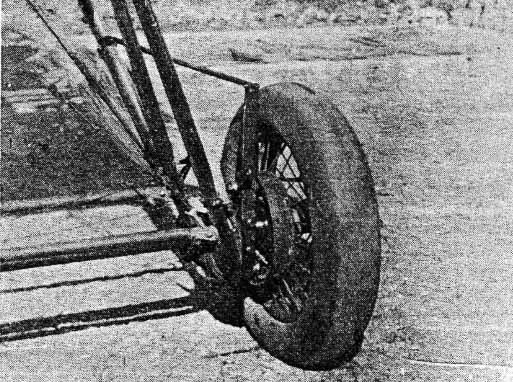

Freins sur les roues avant de l'Incapotable [5] |

|

qui actionne par démulti

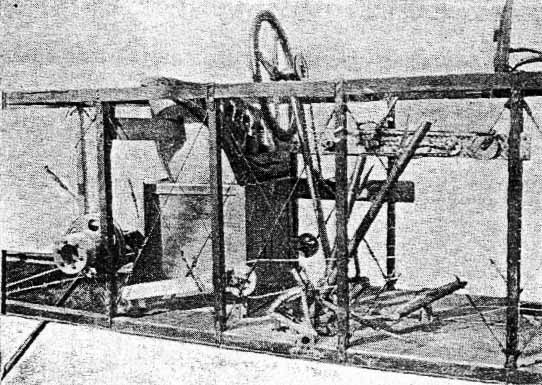

Les commandes de l'Incapotable [5] |

L'avion Incapotable vu de profil [4] On distingue aisément le point d'oscillation du système tenant au troisième mât avant, point central d'une sorte de K. On voit également les deux empennages indépendants l'un de l'autre, l'un supporté par le fuselage du groupe moto-propulseur, l'autre en tubes d'acier uniquement relié au planeur et oscillant avec lui. |

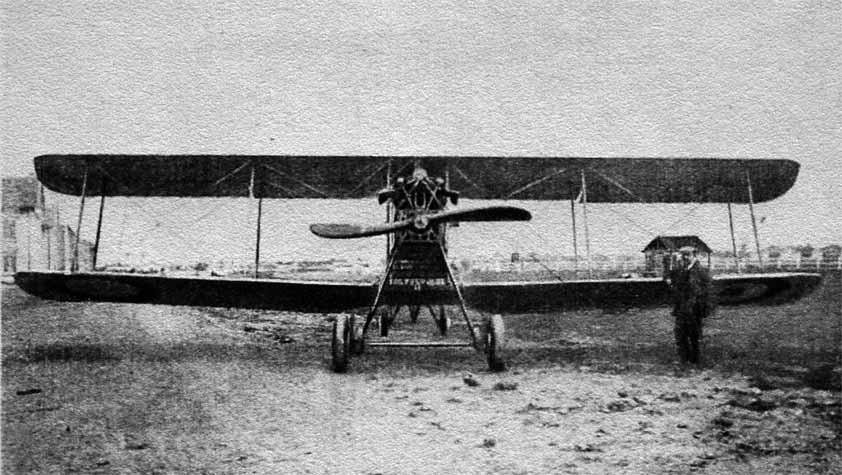

L'avion Incapotable vu de face, présenté par Marcel Leyat [4] De prime abord, cet appareil, vu de face, paraît semblable aux autres. A remarquer, toutefois, sur les roues avant les tambours de freins, et, vers l'arrière, deux autres roues, plus visibles sur notre photo de profil, qui assurent un départ et un atterrissage parfaits, en même temps qu'elles supportent la queue du système moto-propulseur. |

| Le STAé ne donnera pas suite, mais Leyat, toujours fermement convaincu des avantages de l'aile mobile, réalisera d'autres prototypes de planeurs et d'avions légers basés sur le même principe, le suivant étant l'auto-avionnette de 1927. |

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|