| Accueil |

| Leyat-Jacquemin 1934 |

A l'automne 1933, tirant les premiers enseignements des essais de l'Hélica de 1933, MM. Leyat et Jacquemin entreprirent de réaliser une machine sur les mêmes principes, mais plus achevée, plus définitive. |

|

Comme les précédents, cette avionnette sera elle aussi construite aux Tréfileries de Saucourt-sur-Rognon et testé par Jacquemin lui-même [André Jacquemin était propriétaire de ces tréfileries]. Les premiers réglages et essais se sont déroulés sur le terrain de Chaumont-La-Vendue le 1ier mai 1934. |

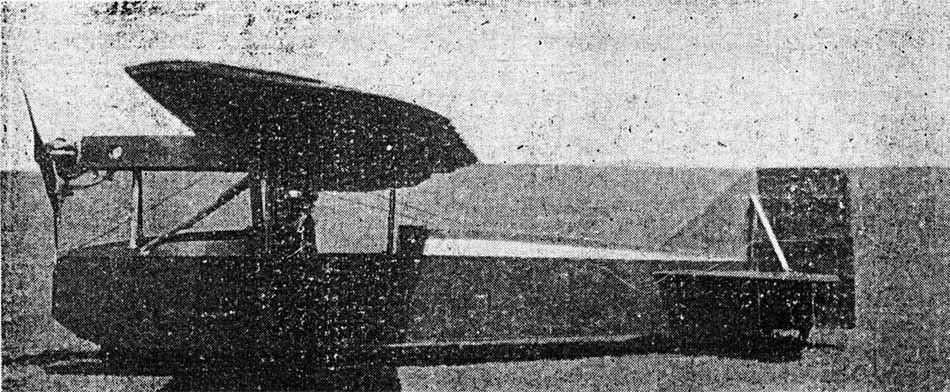

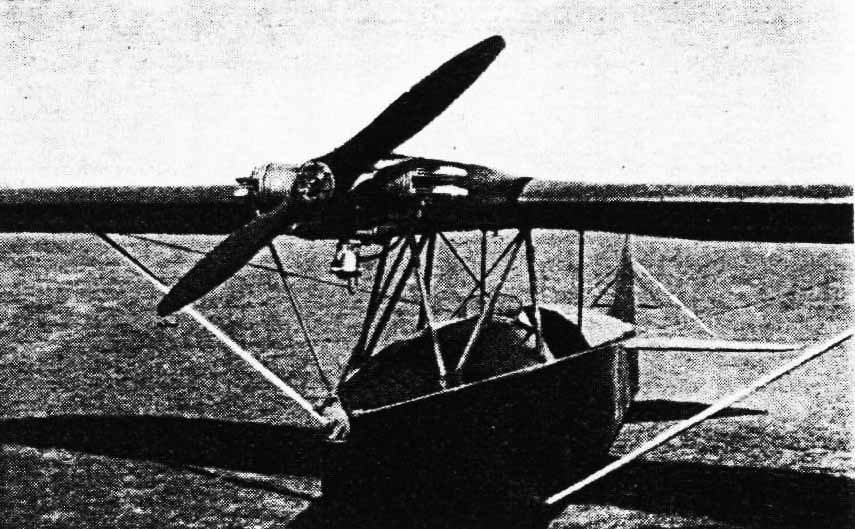

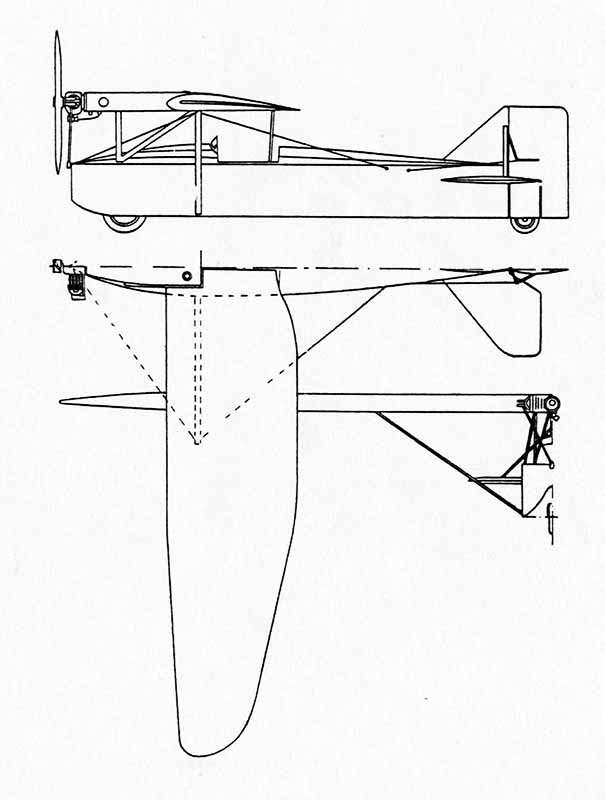

| La machine est un monoplan parasol monoplace doté d'un fuselage plus fin que son prédécesseur et qui se termine par des empennages classiques, avec toutefois, un stabilisateur horizontal fixe, fixé surla partie fixe de la dérive [Les commandes de profondeur et roulis sont exécutées par déplacement des des ailes]. Le principe de l'aile vivante est conservé, un nouveau profil d'aile a été adopté. La voilure mobile est montée sur une cabane, dégageant complètement la vue du pilote. |

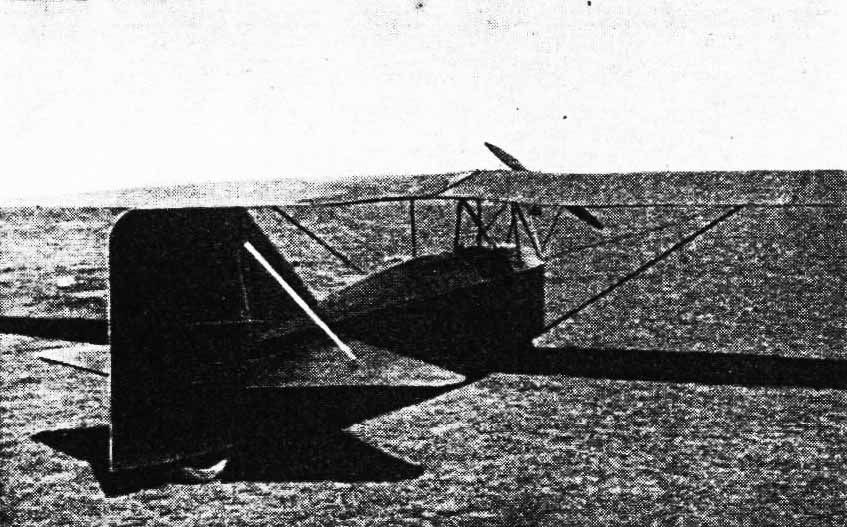

Bien que de mauvaise qualité, cette photo permet de distinguer les roues au saumon des ailes[4] |

Les premiers essais ont été racontés par André Jacquemin [4]

» [1] |

L'avionnette Leyat-Jacquemin 1934 [3] Ce modèle diffère du type 1933 par des détails de construction et par des formes qui améliorent le rendement et la visibilité. Le moteur est un Poinsart 1250 cm3 mais l'hélice est restée la même. |

| Pour ce nouvel appareil, un moteur Poinsard de 1250 cm3 et développant 20 à 25 CV a remplacé le vénérable ABC Scorpion des précédents prototypes. Le moteur est installé sur le petit plan central fixe de l'aile, ce qui, compte tenu des cylindres à plat, améliore nettement la finesse de la machine. |

|

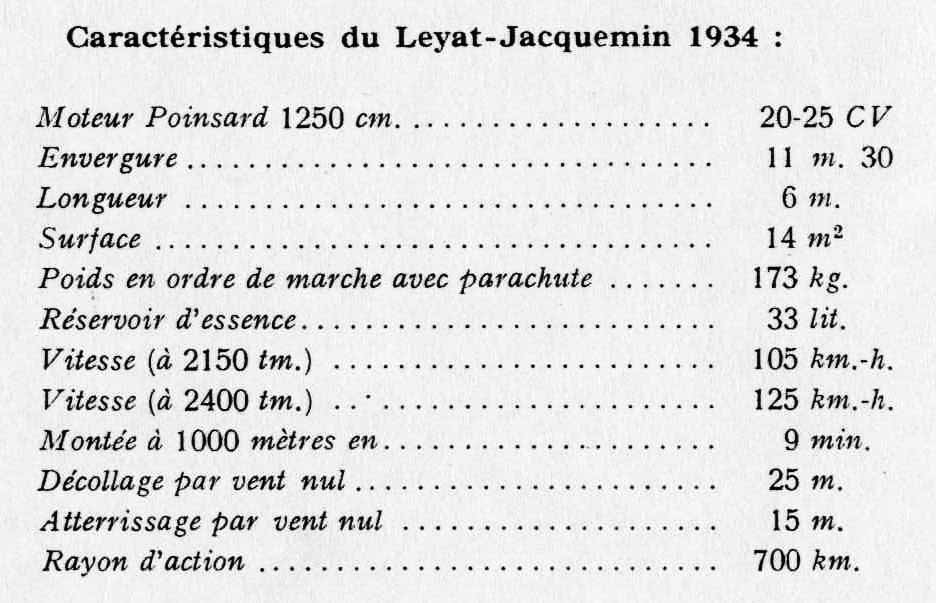

Leyat-Jacquemin 1934 - Caractéristiques [3] |

Avionnette Leyat-Jacquemin 1934 - dessin 3 vues [3] |

| [1] |

|

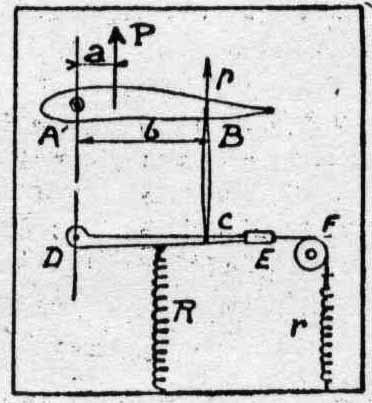

Principe de commande automatique de l'aile vivante [5] |

| Avec ce dispositif, nos deux amis prétendaient que la consommation de carburant était divisée par deux pour être réduite à 4,5 litres aux 100 km. Ainsi équipée, les caractéristiques de cette avionnette étaient les suivantes : - Poids total avec instruments de bord complets et parachute : 173 kg - Vvitesse de croisière : 105 km/h - Régime de croisière : 2150 tr/mn - Consommation aux 100 km : 4,5 litres - Essence : 33 litres - Rayon d'action : 700 km - Montée à 1000 m en 9 minutes - Décollage par vent nul en 25 m - Attenissage sans vent en 15 m - Envergure: 11,3 m ; - Longueur: 6 m - Surface: 14 m2 |

L'avionnette Leyat-Jacquemin 1934 vue de 3/4 arrière [3]:. La roue arrière est encastrée dans le volet de dérive |

Avionnette Leyat-Jacquemin 1934 - Vue de profil [5] |

Brevet "Perfectionnement aux avions à ailes articulées" FR791.840 de Jacquemin De son côté Jacquemin déposera une demande de brevet le 20 septembre 1934 n° 791.840 "Perfectionnement aux avions à ailes articulées" (publié le 18 décembre 1935) |

| André Jacquemin, en désaccord avec Leyat sur ce point, n'était pas du tout convaincu par le train monotrace auquel ce dernier tenait tant. En 1935, il modifie l'avionnette et installe un train avant à deux roues. |

AJ-6 - Avionnette modifiée par Jacquemin, à Chaumont en 1935 [2] |

André-Félix JACQUEMIN construira trois autres avions jusqu'à la déclaration de guerre : AJ-7, AJ-9 ("Girl Pat") et le biplace JT-2. |

| Pour Marcel LEYAT, l'avionnette de 1934 fut sa dernière réalisation dans le cadre de sa collaboration avec André-Félix JACQUEMIN, et aussi dans ses activités aéronautiques. . |

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|