| Accueil | |

Vélo vole ? Vélo vole ? | |

Dès les débuts de l’aviation, les pionniers ont tout de suite cherché à faire voler des machines à l’aide de la seule force musculaire humaine et l’idée d’adapter des ailes à une bicyclette s’est tout naturellement imposée, le vélo étant le véhicule qui permet d'exploiter au mieux les muscles humains les plus puissants (ceux des jambes), et avec lequel il est possible d’atteindre, moyennant un effort raisonnable, des vitesses suffisantes pour pouvoir espérer décoller. | |

| 1885-90 - Dumitru Matache POPESCU |

|

| Vers

1885-90 Dumitru Matache Popescu, un roumain né à Titesti Muscel, aidé

par des charpentiers, installe des ailes sur une bicyclette et fait des

essais sur une pente près du monastère de Titesti. Malgré de multiples

casses de matériel et blessures corporelles, il persiste dans ses

tentatives de décollage. Il installe sur sa machine une hélice

entraînée par le pédalier et finit par réaliser quelques petits vols.

Puis il quitte Titesti, devient forgeron et son intérêt se tourne alors

vers les aérostats. |

|

| 1901 - Jean-René LAGASSE | |

|

Jean-René Lagasse était un passionné d’aviation, qui se fera connaître dans les années 1920 en dessinant, entre autres machines, les planeurs école Éole et Sulky, et en créant à Balma, près de Toulouse (France) une école de vol sans moteur. Mais à l’aube du XXè Siècle, il avait déjà une expérience certaine de la construction comme le montre la photo ci-dessous :  En 1901 le toulousain Jean-René Lagasse construit une machine de sa conception, avec laquelle il aurait, dit-on, réalisé quelques sauts [1] | |

| 1901 - Le record de Peter O'CONNOR | |

| Le 5 août 1901, Peter O’Connor, un irlandais réalise à Dublin un saut de 7,61 mètres. [3] | |

| 1904 - "Aeroplano" de Guido DINELLI | |

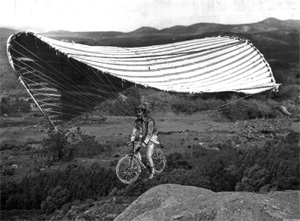

El aparato utilizado fue descripto en un artículo publicado en 1904 por el periódico Luz y Verdad de la ciudad de Tandil, en donde se dice: “Hemos tenido ocasión de hablar con el señor Guido Dinelli, inventor y constructor del “Aeroplano” (sic), y nos comunica: que él no pretende, como ha dicho un colega local y ha sido repetido por la masa popular, volar por los aires o elevarse con su aparato desde las sierras; sino simplemente a favor de una ráfaga de viento que tendrá que aprovechar, deslizarse desde lo alto de la sierra de la calle Belgrano y llegar a estabilizarse en el aire. Pesa el aparato, con el señor Dinelli incluso, 96 kilos, y es enteramente sencillo. El experimento no responde a un fin especulativo como dicen algunas malas lenguas; es puramente una prueba científica. El señor Dinelli no puede fijar la hora en que ésta se verificará; será desde la una de la tarde, de mañana en adelante, pues tiene que esperar que el viento lo favorezca”. En la edición del 1 de octubre de 1944 del diario La Nueva Era de la ciudad de Tandil se publicó por primera vez la conocida fotografía del planeador, con un epígrafe que, sin mencionar al protagonista, decía: “Aquí está la bicicleta aérea, avión primitivo, fruto de la imaginación de un entusiasta, cuyo coraje lo llevó hasta hacer la gran prueba en Tandil. A una bicicleta le adosó unas alas y algo parecido a un toldo o dosel. Con solamente estos elementos pretendió volar. Han pasado cuarenta años desde esa fecha en que, este precursor del progreso aéreo, convocó la curiosidad de las gentes que no salían de su asombro.. |

|

Guido DINELLI sur son "Aeroplano" [20] |

|

Desde la altura del Cerro Garibaldi se lanzó al espacio. No voló. Aterrizó y lo que es peor, contra una piedra. La gente había previsto el desenlace; pero no imaginaba a que altura rayaría el progreso aéreo en estos tiempos. “Esta fotografía había sido tomada en 1904 por el vecino Carlos Pierroni, y fue luego reproducida en casi todos los trabajos sobre este tema, pero por motivos desconocidos se le atribuyó la paternidad del planeador principalmente a Pablo Suárez, mencionándose a Guido Dinelli sólo en forma muy tangencial, cuando en realidad la actuación de Suárez, si existió, se limitó a la de un simple espectador del vuelo. |

|

| 1904 - Le "cycloplane" de SCHMUTZ | |

| |

| 1906 - L'Aerocicloplano d'Aldo CORAZZA | |

|

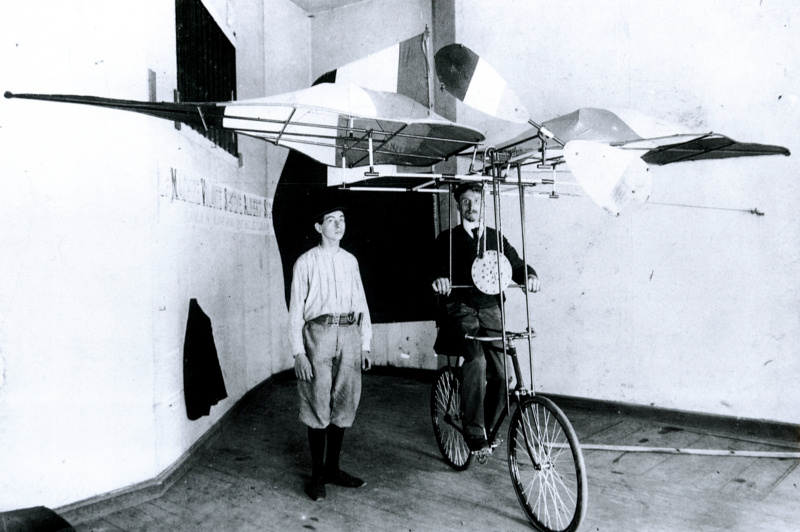

En 1906, un pionnier italien du vol sans moteur, Aldo CORAZZA, qui correspondait avec Octave Chanute et avait déjà construit deux planeurs légers depuis 1904, dessine et construit une machine à propulsion musculaire très originale, qu’il appelle l’Aérocicloplano. La machine à peine terminée, il est expressément invité par le Comte Almerico da Schio à participer à l’exposition internationale de Milan de 1906. L’Aerocicloplano y eut un grand succès et Aldo Corazza obtint la médaille d’argent de l’exposition. [4]

L’appareil était un biplan avec deux ailes intermédiaires

disposées longitudinalement. La stabilité longitudinale était assurée par un

plan canard à l’avant. L’ensemble était fixé sur une bicyclette quelque peu

modifiée pour assurer l’entraînement de deux hélices lors du pédalage. La machine pesait 51 kilogrammes.  Aldo Corazza volant avec l’Aerocicloplano reconverti en planeur.

| |

| 1907 - La première expérience de Luigi Teichfuss | |

|

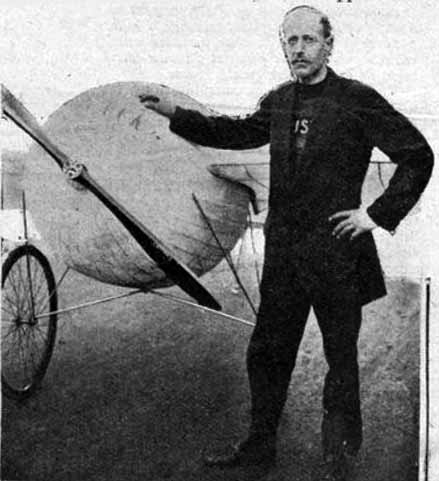

En 1907, le jeune et intrépide Luigi Teichfuss, âgé de 23 ans, champion cycliste reconnu construit un appareil à propulsion musculaire de sa conception : monoplan, entraînement d’une grande hélice basé sur une mécanique de bicyclette. Le jeune champion, enthousiaste mais aussi un brin inconscient, avait une foi inébranlable en son appareil et ses capacités athlétiques. [5]

Luigi Teichfuss juste avant sa tentative malheureuse de vol. Deux

pierres calent les roues le temps de la prise de vue.

Malgré l’altitude élevée (1400 mètres) il n’hésita pas à

tenter de mettre en l’air son engin sur une pente herbeuse de la montagne de

Pian del Falco, près de Sestola (Modène) où il habitait. | |

| Un inventeur mexicain en 1908 | |

L'Aerocurvo en construction, présentée par Manuel VENTOSA, son inventeur [10] |

|

| On trouve trace d'un inventeur, le catalan Manuel VENTOSA, qui a construit, en 1908, une bicyclette volante, appelée Aerocurvo , avec laquelle il aurait réalisé un certain nombre de "vols" de démonstration à Puebla (Mexique) [10] |

|

| 1909 - Le Cycloplane de DRUIFF & NEATE | |

| En 1909, Mrs. C.G. Spencer & Co. de Highbury, Londres, construisent une machine volante à propulsion par pédalage, pour les deux designers DRUIFF et NEATE. Les pédales entraînaient un hélice de 1,22 m de diamètre [l'installation d'un moteur avait été envisagée]. Les ailerons en bouts d'ailes et l'empennage étaient commandés depuis le guidon par des câbles Envergure 6,10 m. Corde 1,52 m. Surface alaire 100 sq ft. Poids 23 kg |

|

|

|

| 1909 - Les appareils de Andrew L. DUGUE | |

| La même année, durant l'automne, un britannique dénommé Andrew DUGUE construit deux machines volantes. The No.1 machine had a monoplane wing mounted on a bicycle. A rear extension carried a rudder linked to the handlebars and a propeller driven by a system of chains and sprockets linked to the bicycle's pedals. A front extension carried an elevator controlled by a joystick. The No.2 machine was similar in layout but had the airscrew mounted in front of the handlebars. . |

|

|

|

| 1909 - Le "cycloplane" du Comte Gustave de PUISEUX | |

En 1908-1909, le Comte Gustave de PUISEUX conçoit une bicyclette volante et la construit (ou fait construire) avec le constructeur d'aéroplanes G. VINET. Des essais sont menés à Ouistreham (Calvados), où se trouve la propriété de la famille de Puiseux. On ignore ce que ces essais ont pu donner... [35] |

|

Le Cycloplane à Ouistreham (Manche) - 1909 |

|

| D'après l'Aérophile, de Puiseux avait précédemment conçu l'aéroplane à propulsion musculaire ci-dessous. | |

Appareil à propulsion musculaire du Comte de Puiseux [L'Aérophile, 1 mai 1912] |

|

| Les prix et concours de l'année 1912 | |

| L'année 1912 marquera le développement d'un mouvement en faveur du "vol à propulsion musculaire" qui se traduira par l'offre de divers Prix et l'organisation de plusieurs concours. 9 janvier 1912 : Emmanuel Aimé publie un article "La bicyclette volante, l'aviette" dans le journal L'Auto, "". C'est dans cet article qu'il introduit le terme "aviette" qui sera immédiatement adopté par la communauté. Ce journaliste écrira régulièrement des articles dans le quotidien L'Auto et sera le promoteur le plus zélé de la formule. Le dessin ci-dessous traduit bien l'enthousiasme qui animait certains optimistes en 1912 ! |

|

[L'Auto 2 juin 1912] |

|

| Le prix Peugeot (Prix du Décamètre) | |

| Au début de l'année 1912, Robert PEUGEOT, industriel français bien connu pour ses constructions automobiles et ses cycles, offre un prix de 10 000 francs au premier « pilote » qui décollerait du sol grâce à sa seule force musculaire et parcourrait une distance minimale de 10 mètres. Le saut devait être effectué deux fois, dans deux directions opposées afin de compenser l’effet du vent éventuel soufflant au moment des essais. | |

|

|

| Prix Georges J. DUBOS pour les aviettes à ailes battantes | |

| Bernard J. DUBOS [L'Auto 5 juillet] [L'Aérophile 1ier mars 1913] |

|

| Le prix du Décimètre (Prix Georges DUBOIS) | |

Au cours du printemps, un certain Georges DUBOIS LE COUR [on trouve aussi simplement le nom de Georges Dubois], offre un prix d’un

montant de 500 francs, qui sera attribué au premier "avietteur" qui pourra effectuer, dans les deux sens, un bond de 1 mètre minimum (plus la longueur de l'aviette) à une hauteur minimale de 10 centimètres. |

|

| Premier concours d'aviettes - Issy-les-Moulineaux, 27 mai 1912 | |

Un essai d'Emmanuel GARCIA à Issy-les-Moulineaux |

|

L'aviette de M. REYNAUD |

|

| [Remarque : n'y a-t-il pas confusion avec le Prix Dubois du Décimètre, le prix de 1000 francs pour le Décimètre ayant été proposé par Peugeot après le concours du 2 juin 1912 ?] [La Revue Aérienne 10 juin 1912 p 316] |

|

|

|

| Concours du 2 juin 1912 pour le Prix Peugeot de 10.000 francs | |

| Un concours d'aviettes est organisé sur le Vélodrome du Parc des Princes, à Paris, le 2 juin 1912, par le journal L'Auto, sous l'égide de l'Aéro-Club de France, pour que les concurrents puissent tenter de remporter le Prix Peugeot. | |

| On trouve dans L'Aérophile du 1 mai 1912 un rappel du règlement ainsi qu'une analyse des types d'aviettes susceptibles de décoller. L'auteur classe les machines en trois catégories : " " |

|

[L'Aérophile 01/06/1912, page 258] |

|

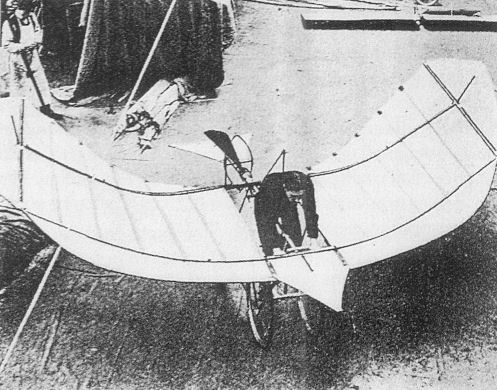

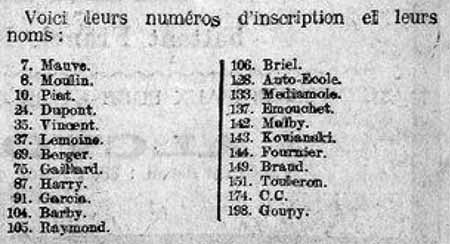

| Le

concours provoque un

grand engouement : pas moins de 198 candidats s’inscrivent [25], mais

finalement 23 seulement

se présentent le jour du concours. Certains des compétiteurs

travaillaient dans

des firmes aéronautiques connues comme Farman ou Voisin, mais la plupart étaient des

amateurs ayant bricolé des machines très diverses et plus ou moins

farfelues. Le concours était supervisé par une commission de 9 membres,

personnalités du monde de l’aviation et de l’industrie. [Je n'ai pas trouvé la composition de cette commission] Mais malgré tous les efforts déployés par les concurrents enthousiastes aucun ne réussit à quitter le sol, et l'Aérophile note simplement : |

|

| " [L'Aérophile 15 juin 1912] | |

|

|

| L'Auto publie le 3 juin le bref compte-rendu suivant : [les photos de] (*) L'auteur feint d'ignorer le précédent concours d'Issy-les-Moulineaux le 27 mai dernier, certes beaucoup moins "médiatisé" ! |

|

|

|

|

|

* Le 4 juin, l'Auto annonce que la prochaine épreuve pour le Prix Peugeot sera organisé en octobre 1912. Au vu des résultats

obtenus, la Commission du concours conclut que la tâche était trop difficile compte tenu

des connaissances aérodynamiques de l’époque, et elle suggéra à Robert Peugeot

de sponsoriser une compétition de niveau plus abordable. |

|

|

|

| 4 juillet 1912 - Gabriel POULAIN gagne le deuxième Prix Peugeot (Prix Peugeot du Décimètre) | |

Poulain gagne le Prix Peugeot du Décimètre

" |

|

Gabriel POULAIN sur son Aviette, lors du Prix Peugeot du 2 juin 1912 (?) (Coll. Royal Aeronautic Society [3]) |

|

| J'ai un doute sur la date de cette photo : en effet Poulain ne figure pas parmi les participants au concours du 2 juin. Serait-ce le 4 juillet ? Mais la foule est bien nombreuse pour une épreuve individuelle qui n'a pas été annoncée dans la presse. La question reste ouverte. | |

| 19 octobre 1912 - Sigmar RETTICH gagne le Prix Dubois du Décimètre | |

| * Le prix Décimètre Prix d’un montant de 500 francs, offert par George DUBOIS pour un saut de 1 mètres à une hauteur de 10 centimètres minimum. Ce prix fut gagné par un coureur cycliste allemand du nom de Sigmar Rettich (ou Rettig), le 19 octobre 1912 : |

|

| " | |

Sigmar RETTICH [L'Aéro 20 octobre 1912] |

|

| " [L'Aéro 20 octobre 1912] Ajout photos "gallica" et page livre / |

|

Sigmar RETTICH bondit au-dessus des arceaux hauts de 10 cm et distants de 1 mètre [23]  Publicité pour les cycles La Souveraine-Violette [L'Aéro 21 octobre 1912, Gallica-BnF] Publiée dès le 21 octobre, deux jours après la performance de Rettich |

|

| 24 novembre 1912 - Deuxième concours du Prix Peugeot | |

| 17 participants pour le prix du décamètre, à ce deuxième concours. Seul Jacquelin réussit à "décoller" sur 60 centimètres (non participant pour le "Décamètre" semble-t-il) |

|

"" |

|

Nom des 17 engagés pour le Prix du Décamètre (Prix Peugeot de 10.000 francs) du 24 novembre 1912. Ils recevront une médaille de la part de L'Auto RAYMOND est le seul de la liste ayant aussi participé au premier concours le 2 juin 1912.  "Jacquelin et son planeur, qui lui ont permis de franchir 60 cm sans toucher le sol"  "Le numéro 147 !" Caricature de Jacquelin qui portait le numéro 147 lors de ce concours. |

|

| "" [Air Journal] [27] |

|

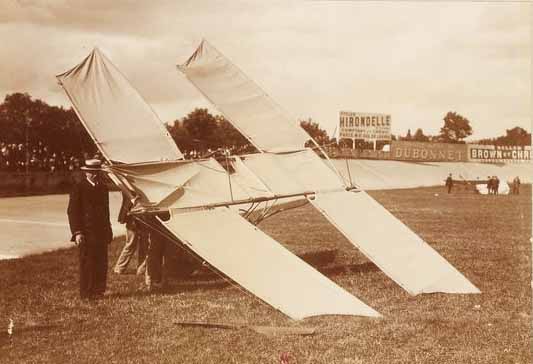

Concours du 24 novembre 1912 - Vélodrome du Parc des Princes [27] On lit n° 18 sur l'aileron. (voir série "Gallica" qui donne 1913 comme année) |

|

[Air Journal] [28] |

|

| Concours de l'aviette du 1ier décembre 1912 (Prix Peugeot) | |

| Remarque Il est curieux qu'il y ait eu deux concours à une semaine d'intervalle ? Le journal L'Auto ne parle pas de ce premier décembre, Je pense que l'Aérophile a fait une erreur de date et qu'il s'agit en réalité du concours du 24 novembre. . |

|

| [ L'Aérophile 15/12/1912 page XIV] "" Les 6 photos suivantes montrent quelques types d'aviettes à la dernière mise en compétition du Prix Peugeot le 1er décembre 1912. |

|

Aaviette n° 147 montée par JACQUELIN, l'ancien champion cycliste (Photo Rol)  Une aviette à ailes battantes (photo Meurisse)  L'aviette du cycliste Paul DIDIER (Photo Rol) |

|

| Autre photo de Paul DIDIER [19] "Un champion cycliste français (spécialiste de vitesse), Paul DIDIER, participe au Grand Prix Peugeot. Il réalisera un bond de 5 mètres."  1912 - Paul DIDIER participe au Prix Peugeot [19] V élodrome du Parc des Princes. Cette photo a vraisemblablement été prise le 24 novembre 1912 ? Ou alors concours de juin 1913 ? L'appareil n'est pas le même que celui de la photo précédente. S'il s'agit bien de Paul Didier dans les deux cas, les photos ne correspondent pas au même concours. |

|

| * Le prix Michelin |

|

| Prix de 2.000 francs offert par la firme Michelin pour un saut de 5 mètres, sans condition de hauteur semble-t-il. Gagné par Paul DIDIER le 21 décembre 1912. [la date est-elle erronnée ?] Aucune référence pour le gain de ce prix [source [2] ?] |

|

| Prix Bernard J. DUBOS pour les aviettes à ailes battantes |

|

| Prix proposé en février 1913 par un mécène bordelais, Bernard J. DUBOS, très impliqué dans les activités de l'Aéro-Club de France.. A-t-il été gagné ? [L'Auto 5 juillet] [L'Aérophile 1ier mars 1913] (ajouter texte et pdf) |

|

"" |

|

__ __ |

|

| Concours du 15 juin 1913 : Prix Peugeot du Décamètre et Prix du Lancement de l'Aviette | |

Un concours d'aviettes est organisé, sous le patronage de l'Aéro-Club de France, avec le concours du journal L'AUTO, au Vélodrome du Parc des Princes, le 15 juin 1913 mettant en jeu trois prix : Quelques précisions sur ce concours et sur le Prix du Lancement de l'Aviette [L'Industrie vélocipédique et automobile, 7 juin 1913 p 355] [33] |

|

| [L'Auto 16 juin 1913] |

|

| [L'industrie vélocipédique et automobile, 21 juin 1913 p 384] [33] |

|

BERNHARD, sur bicyclette La Souveraine-Violette, gagne les 2.000 francs du Prix du Lancement de l'aviette [Extrait d'un livre inconnu, via forum Tonton Vélo] |

|

| Une belle série de photos prises pendant le concours de juin 1913 [Agence Meurisse 1913, Gallica BnF] | |

|

|

| Deux autres aviettes présentées au Parc des Princes en juin 1913. Photos extraites du livre de J.Borgé et N.Viasnoff : " Archives du Vélo" [via forum Tonton Vélo] |

|

[même photo (sans légende) in Planeurs et avions Maurice Brochet, Cépadues Editions 2021 p 29] |

|

| Juin 1913 - Communication de M. MAGNAN | |

Le 17 juin 1913, l'Auto publie une communication de M. Magnan [L'industrie vélocipédique et automobile, 21 juin 1913 p 384] [33] |

|

| Course poursuite au Vel d'Hiv - du 14 décembre 1913 | |

L'aviette au Palais des Sports » Au Vel d'Hiv. René Bernhard fut le vainqueur. |

|

René BERNHARD - vainqueur de Bégnez dans la poursuite du Vel d'Hiv, 14 décembre 1913 [via forum Tonton Vélo] En juin dernier il avait déjà gagné le Prix du Lancement de l'aviette au vélodrome du Parc des Princes  F. BÉGNEZ [via forum Tonton Vélo] |

|

| Salon de la Locomotion aérienne de Paris 1913 | |

| 25/11/1913 : L'Auto, qui l'avait annoncé dès le 2 octobre, confirme qu'un stand sera réservé aux aviettes pendant le Salon de la Locomotion Aérienne qui doit se tenir du au Grand Palais à Paris, à partir du 5 décembre 1913. Ajouter quelques notes de l'Auto |

|

| Aviette Métalloplan | |

| Au Salon de l'Aviation de Paris, en décembre 1913, un artisan stéphanois, Marius MAZOYER, passionné d'aviation et constructeur de bicyclettes, motocyclettes, et même d'appareils à structure métallique (planeurs et aéroplanes), présente une aviette de sa conception qu'il appelle "Métalloplan". [29] [30] On ignore s'il a participé à des concours officiels. |

|

L'aviette Métalloplan de Marius MAZOYER (1913) Une aviette de Mazoyer a été exposée durant le Salon Rétromobile 2018 à Paris [29] |

|

| 1912-1913 - Autres prix improbables | |

Durant les deux années (1912-1913) d’intense activité dans le domaine de

l’aviette, d’autres mécènes offrirent des prix pour stimuler la recherche des performances en vol à

propulsion musculaire, souvent utopiques :

|

|

| 1920 - Le Prix Peugeot est de nouveau d'actualité | |

| Le 25 juin 1920, un concours est organisée à Longchamp (Paris) pour donner aux "avietteurs" l'opportunité de tenter de gagner le Prix Peugeot de 10.000 francs. Ayant participé à ce concours, nous ne connaissons que les aviettes Baleck, pilotée par un dénommé JANUARY, et Legay, pilotée par un certain Jacques NOËL. Nous n'avons que très peu d'infos sur ce concours. [37] [38] [39] |

|

Aviette Baleck qui prit part au concours du Prix Peugeot, 25 juin 1920 [La Vie Aérienne illustrée, 28 août 1920, Gallica BnF]  January, pilote de l'aviette Baleck [La Vie Aérienne illustrée, 28 août 1920, Gallica BnF]  L'aviette Legay, dotée de deux hélices |

|

| Le Prix Peugeot du Décamètre sera finalement gagné par Gabriel POULAIN en 1921 [voir infra] | |

| QUELQUES AVIETTES GLANEES SUR LA TOILE | |

| Suivent quelques aviettes pour lesquelles nous n'avons que peu d'informations, et qu'il n'est pas toujours possible de dater. | |

| Aviette PERCEVAUT | |

Aviette PERCEVAUT [29] "Vitesse moyenne garantie 50 km à l'heure" !! Pas de date pour cette photo ni aucune autre information. |

|

| Bicicletta aerea RAGGI (1919) | |

[via Secret Projects] |

|

| Voir photos dans Archives du Vélo (forum Tonton Vélo) | |

| Dans la série "les improbables" : | |

Aviette "Multiplan" [Les pionniers foréziens de l'aviation] [31] |

|

Le Sauteral n° 1 Construit par l'artiste Aloïs SAUTER à Paris en 1923. [32] [Vidéo de présentation de l'appareil] |

|

Aviette de Vincent NARCISSE (1912) [source inconnue] Deux photos, d'origine inconnue, glanées sur la Toile. Pas d'information sur cette machine. |

|

| L'Aérocycle de Jules ROLLÉ | |

Vers la même époque, un jeune ingénieur français, Jule ROLLÉ a conçu une bicyclette volante. Mais aucune date permettant de situer cette réalisation et on ne sait pas si l'Aérocycle pu participer aux concours de 1912. Jules ROLLÉ poursuivra ses recherches et participera aux concours de Combegrasse (1922) et Vauvlille (1923) avec des planeurs de sa conception.

|

|

| 1915 - Éric NESSLER et Raoul VIAULT | |

| Né en 1898, Éric NESSLER est très jeune attiré par l'aviation naissante et en 1913 il reçoit son baptême de l'air à bord d'un cerf-volant de la L.F.C.V. [Ligue française des cerfs-volants] . En 1915, alors qu'il est avec sa famille repliée à Niort, avec un ancien ouvrier de Clément ADER, Raoul VIAULT, il construit une bicyclette dotée d'ailes. [11] |

|

| 1915 - François BAUDOT | |

Toujours en 1915, un autre français, François BAUDOT, construit sa propre machine.

Censée décoller à une vitesse de 35 mille/heure,

elle ne put jamais quitter le sol. En 1937, F. Baudot installera sur son aviette un moteur Chaise de 350 cc entraînant en prise directe une hélice de 90 cm de diamètre, tournant à 2300 tours/minute et donnant une traction de 17 à 18 kg. Des essais eurent lieu à Cournay-en-Beauce aux mains du pilote DUNEAU.  François BAUDOT, à gauche, présente sa bicyclette volante [18]  Essais de l'aviette de François BAUDOT [via The Aerodrome]  Aviette BAUDOT [Aviation Magazine 1956] |

|

| En 1936, F. Baudot avait déposé, en France, un brevet n° 805.991 |

|

| 1921 - Gabriel POULAIN gagne le Prix Peugeot de 10.000 francs (Prix du Décamètre) | |

|

Après la guerre, Poulain continue de se passionner pour le vol à bicyclette ! Mais par contraste avec l'amateurisme des constructeurs de 1912-1913, Poulain pour perfectionner sa machine, qu'il continue d'appeler Aviette, adopte une démarche beaucoup plus professionnelle. il collabore avec Édouard NIEUPORT, lui-même coureur cycliste réputé, et fondateur de la Société Anomyne des Établissements Nieuport. Pendant la guerre, Nieuport avait construit des avions de combat en grand nombre. Ce sont les ingénieurs des Établissements Nieuport qui travaillent sur les calculs et dessins de l'Aviette et les ailes sont mêmes testées dans une soufflerie aérodynamique. En novembre 1919, le journaliste François Barthélémy publie dans le mensuel "La Science et la vie" un article intitulé Il y décrit l'aviette de Gabriel POULAIN et relate ses essais. |

Dans son premier numéro daté du 23 juin 1921, le journal Les Ailes nouvellement créé par Georges HOUARD, publie un article décrivant des essais prometteurs réalisés par Gabriel POULAIN le 18 juin, sous le titre "Une aviette a volé".[Gallica BnF] |

|

| Puis dans son n° 4 du 14 juillet 1921, elle peut titrer "". [Gallica BnF] "" |

|

Sur la route des tribunes de l'hippodrome de Longchamp, le cycliste Poulain, bien connu dans les milieux sportifs, réalise des essais avec son aviette en vue de conquéri, le Prix Peugeot du Décamètre [La Science et la Vie, novembre 1919]  Gabriel attend la fin de la préparation de la piste [Aviation Magazine 1956] Notons les carénages de la bicyclette. Remarquons aussi que l'aviette n'est pas la même que celles des photos ci-dessus et ci-dessous (?) |

|

| Quelques données : Surface totale des deux ailes : 12 m2. L'aile supérieure a une envergure de 6 m et une corde de 1,2 m, et l'aile inférieure une envergure de 4 mètres et une corde de 1,22 m. L'appareil pèse 17 kg et Poulain accuse 74 kg sur la balance au moment de sa tentative.. [ Reay, "The History of Man-Powered Flight," Pergamon (1977) ] [36] |

|

_ _ Essais de Poulain avec une aviette carénée [ Reay, "The History of Man-Powered Flight," Pergamon (1977) ] [36] Il s'adjugera le Prix Peugeot avec une aviette débarassée de la totalité de ses carénages |

|

|

9 juillet 1921, Bois de Boulogne, derrière l'hippodrome de Longchamp, Paris.

Du

plâtre a été répandu sur la piste afin de bien visualiser les traces

des roues du vélo et pouvoir repérer les positions de décollage et

d'atterrissage. Deux doubles lignes ont été tracées sur le sol,

les lignes les plus proches distances de 10 mètres, la distance

fatidique !

| |

|

|

Les Ailes n° 5 du jeudi 28 juillet 1921 signale une réalisation intéressantes qui se démarque sensiblement de la plupart des aviettes vues à l'époque. |

|

Aviette Thébault [Les Ailes n° 5, 21 juillet 1921] |

|

|

En octobre 1921, donc après que Gabriel Poulain eut gagné le Prix Peugeot, Henry de Graffigny publie un petit ouvrage de 70 pages intitulé "L'aviette, son passé, son avenir, sa construction à la portée de tous", qui commence par : Téléchargement de l'ouvrage sur BnF - Gallica

|

| 1921 - Le troisième Prix Peugeot (20 000 F) | |

| Immédiatement

après le succès de POULAIN, Robert Peugeot proposa un nouveau prix de

20 000 francs pour un saut, toujours dans les deux sens, mais maintenant

de 50 mètres. La forme de la machine était libre, mais propulsée uniquement par la force musculaire. Les dates pour les tentatives durant l'année 1922 furent fixées au 23-30 avril, 23-30 juin, 24-31 juillet et 23-30 septembre, avec la possibilité de dates supplémentaires. Le nombre d'essais pour chaque compétiteur était limité à 3, mais le collège de juges avait pouvoir d'autoriser des essais supplémentaires. Les deux essais aller et retour devaient être effectués dans un intervalle de temps de 20 minutes. Dans le cas ou un concurrent réussissait son premier essai mais pas son second, les juges pouvaient l'autoriser à recommencer son second essai. Les inscriptions (frais 10 francs, remboursables sous certaines conditions) devait être faites au moins 10 jours avant la Semaine de l'Aviette (la compétition avait été appelée ainsi semble-t-il), auprès de la Maison Peugeot, 80 rue Danton, à Levallois-Perret (Seine), au nom du compétiteur et du constructeur de la machine. La compétition était internationale, mais aussi bien pour les pilotes que pour les machines, l'Allemagne, l'Autriche, la Turquie et la Bulgarie étaient exclues ! Le comité d'organisation était composé de Mr le Colonel Ferrus,Emmanuel Aimé, Jacques Balsan, Baudry, de Saunier, Charles Faroux, Isaac Koechlin, Chevalier Reen de Knyff, Lumet, Paul Panhard, Frantz-Reichel, Paul Rousseau. Le but était ambitieux : par comparaison, cela représentait une distance un tiers plus longue que celle réussie par les frères Wright avec leur appareil à moteur. Poulain, certainement rendu optimiste par sa réussite, annonça vouloir tenter de gagner ce prix avec un appareil propulsé par une hélice et que Nieuport aurait construit. Mais la machine ne fut jamais construite et ce dernier prix Peugeot ne fut jamais attribué, car il n’y eut aucun candidat. |

|

| 1925 - Le Prix de la R.R.G. | |

|

En Allemagne, l’intérêt pour les recherches sur le vol à

propulsion musculaire se manifesta plus tardivement qu’en France ou Italie. Et

comme souvent dans ces cas-là ce fut un Prix qui motiva les constructeurs. En

1925, la RRG (Rhön-Rossiten-Gesellschaft), installée à la Wasserkuppe offrit un prix

de 4000 Reichmarks à la première personne qui pourrait tenir l’air sur une

distance de 100 mètres, dans un vent de moins de 3 m/s, à la seule force de ses

muscles.

| |

|

Comme POULAIN, Martin BRUSTMANN attrapa le virus du vol musculaire. En 1926 en

collaboration avec le célèbre ingénieur aérodynamicien Alexander LIPPISCH il démarra un programme

de recherches sur le vol à propulsion humaine.

Brustmann mesura la puissance développée par un certain nombre

d’athlètes entraînés et en conclut qu’il était possible de développer environ

1,5 kW en pointe, sur une très courte durée, et de fournir 190 à 200 watts en continu sur

une relativement longue durée. | |

| LA FIN DES AVIETTES ? | |

| Mais l’ère des pionniers amateurs espérant voler en bricolant une bicyclette

était définitivement révolue. Les recherches dans le domaine de l'aérodynamique et du vol à propulsion musculaire montraient que ce type de vol nécessiterait la conception de machines de caractéristiques bien particulières, spécifiquement étudiées. A titre d'exemple, citons l'un des tout premier appareil à propulsion musculaire testé avec succès en 1935, construit par Helmut Haessler, avec Franz Villinger : 13,5 mètres d’envergure, 34 kilogrammes sans le pilote ! La propulsion se faisait par pédalage. L’appareil était lancé à la catapulte puis le pilote commençait à pédaler pour essayer de tenir l’air le plus longtemps possible. Les constructeurs l’appelèrent Mufli, contraction de « Muskel Flieger ». Dans les derniers jours du mois d’août 1935, le Mufli réalisa son plus grand vol : 24 secondes pour une distance parcourue de 235 mètres. Que de chemin parcouru en 14 ans, depuis le saut de Gabriel Poulain (en 1921, rappelons-le). |

|

Le Mufli en vol (août 1935) |

|

| La suite du vol à propulsion musculaire est dorénavant une autre histoire, toute aussi passionnante. Terminons en remarquant (ce qui est depuis longtemps une évidence), que, comme un juste retour des choses, le cadre de bicyclette reste encore le moyen le plus efficace de convertir l’énergie musculaire du pilote en propulsion, ce qui ne doit pas manquer de faire plaisir à tous les avietteurs des années 1910 ! |

|

| LE DOMAINE DES RÊVEURS | |

| Après Gabriel Poulain, plus aucun prix ne fut gagné, ou même tenté, avec des bicyclettes modifiées. Cela n'empêcha pas, durant les années 1930 et même après, des amateurs passionnés et quelque peu rêveurs de continuer à imaginer et construire des aviettes. |

|

Aviette présentée au concours Lépine 1936 [Aviation Magazine 1956]  Aviette Robert, à deux hélices contrarotatives (année inconnue) [Aviation Magazine 1956] |

|

1930 - Le Glide-O-Bike En 1930

on retrouvera aux USA l'idée d'équiper une bicyclette d'ailes en

kit, proposés par la Glide-O-Bike Company, fondée par

un certain Harry T. Nelson de Dallas (Texas, USA), ancien pilote de la première guerre mondiale. Le but n'était pas de s'envoler mais seulement de pouvoir décoller aisément la roue avant de la bicyclette. Il s'agissait là d'un engin de loisir, visant surtout un public de jeunes garçons. | |

|

|

| |

|

La page publicitaire ci-dessus est bien représentative à la

fois de l’attrait des jeunes pour ce qui touche aux choses de l’air et du sens

du marketing de Mr Nelson.  The Glide-O-Bike, easily attachable to any

bicycle enables any active boy to enjoy the sensations of flying.

When ridden at moderate speeds, the wing lifts the front wheel entirely off the ground. [6] (NdT : nous laissons la légende de cette photo non traduite pour lui conserver toute sa saveur) | |

| 2011 - Un petit clin d'oeil | |

| Plage de Vauville, 12 juillet 2011 C'est l'ouverture de l'édition 2011 du rassemblement Rétroplane, qui se fait traditionnellement par l'exposition des fuselages des maquettes de planeurs anciens qui voleront les deux jours suivants. ... Du bout de la plage, arrive un modèle inhabituel dans ce genre de réunion : c'est Bruno HENRY, qui nous la joue "Gabriel POULAIN" pour le (presque) centenaire du concours de 1912 ! Et si ses performances ne furent pas du niveau de celles de son aîné, les applaudissements qu'il reçut furent sûrement au moins aussi nourris ! |

|

|

|

| 2014 - Projet de "Bricolo" | |

| A voir sur le forum "Tonton Vélo", la transformation d'une bicyclette. Ce projet a été interrompu durant l'été 2014. | |

Etat du projet lorsqu'il fut arrêté |

|

| Du côté des modélistes | |

| Un modéliste italien, Luigi Prina, construit et fait voler des modèles de bateaux, mais aussi de cyloplanes. Dans la page Proposte - Sogno di un cicloamatore, de son site Navi volanti, on trouvera les deux modèles réduits ci-dessous, et une vidéo du vol du premier de ces appareils à moteur caoutchouc.[19] | |

| |

| L'aviette d'Oliver Theede | |

| En mars 2020, Oliver Theede, brillant modéliste allemand, a démarré un projet de construction d'une aviette. On a pu suivre son projet sur le forum Rétroplane, jusqu'au premier décollage de la roue avant qui a eu lieu en mai 2020. Vidéo (16") |

|

|

|

| D] RÉFÉRENCES ET SOURCES , collection Jean-Marie Mesot Morton Grosser p 3-10, photo p 75 (Poulain) http://humanpoweredflying.propdesigner.co.uk/index.html [lien mort] , Zanrosso, tome I, p 106-108 , p 19 (photo) 20-21 (texte) pas de date ni de numéro , Flight 13 juillet 1912 p 641 , Flight 14 juillet 1921 p 473 flight-attempts.flv : 2 séquences avec des vélos, dont une de Gabriel Poulain. , http://drsamuelbanda.blogspot.mx/2012/11/la-aviacion-en-la-revolucion-mexicana-i.html , JOUHAUD Anne et Réginald, Cépadues 1992. Page 297 [12] , n° 27 décembre 2005. Site de Michel Volkovitch : http://www.volkovitch.com/0512.htm. [13] , Popular Science, décembre 1930. Fac-simile sur le site Modern Mechanix [14] , The Car, 22 Décembre 1909 (p.264), & M.Goodall, A.Tagg - British Aircraft before the Great War /Schiffer.Fac-simile sur le site Modern Mechanix [15] , site Their Flying Machines [16] , site Their Flying Machines [17] ,photo via site The Cyclodelic Journal [18] , photo par exemple sur le site Flickr [19] , site de Luigi Prina [20] , site Rumbos Aeronauticos [21] , site La Boîte Verte [22] , site Patrimoine et mémoire de l'aviation civile (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) [23] , forum Tonton Vélo [24] , L'Aérophile 15 juin 1912, Gallica BnF [25] , L'Auto 2 juin 1912, Gallica BnF [26] , Extrait de la collection Jules Beau, Wikibooks [27] , note + photo, Air Journal [28] , note, Air Journal [29] , texte + photos (Salon Rétromobile 2018 à Paris), Patrimoine auto.com , par Ennemonde BRIARD, 1930, Gallica BnF. Quelques pages consacrées à Marius Mazoyer. [31] , photo, Pionniers foréziens de l'aviation [32] , photo Pinterest, vidéo, YouTube [33] , L'Industrie vélocipédique et automobile, 1913, Gallica BnF [34] La Justice était un quotidien parisien. Quelques numéros en fac-similé sur Gallica BnF [35] , blog Le Petit Bédouin, [36] , site princeton.edu, [37] , site Secret Project Forum, Des photos du concours de 1920 font partie de la collection du journal Excelsior. [38] , Off Airport - Berlin [Technik Museum], site Flugzeugbilder.de, [39] , par Louis Goubert, La vie aérienne illustrée, 28 août 1920, Gallica BnF |

|

Page

mise à jour le 15/08/2014 - Dernière mise à jour 06/07/2025 Page

mise à jour le 15/08/2014 - Dernière mise à jour 06/07/2025 |

| Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|

__

__