| Accueil | |

Débuts du vol de Pente RC en France |

|

| Si vous lisez cette page et si vous avez des informations sur cette époque [articles sur les rencontres, bancs d'essais ou plans des machines, photos...] nous vous serions reconnaissants de nous contacter afin d'enrichir ce texte [Contact en page d'accueil] et vous en remercions par avance. | |

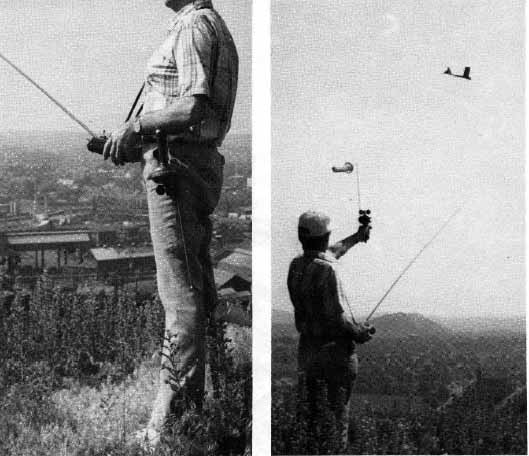

| Le vol de pente avec des planeurs radio-commandés spécialement adaptés semble avoir été initié, en Europe, par des modélistes britanniques dans les années 1960. Ainsi, Gérard REMOND nous a communiqué la photo ci-dessous prise en 1964 lors d'une rencontre de vol de pente au Pays de Galles. | |

J.A. HULME lance dans la pente une semi-maquette de Bergfalke radio-commandé - Rally de Clwyd, Galles du Nord [Aeromodeller n° 345, octobre 1964] |

|

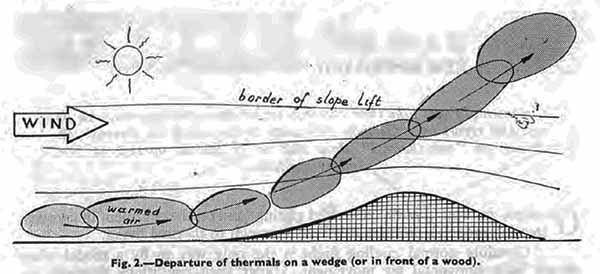

| Toujours à la recherche de nouveaux documents, il nous fait part de l'article intitulé "A new approach to thermal flying", publié en 1960 [1] qui suggère que certaines conditions de déclenchement de thermiques peuvent conduire à des conditions de vol similaires au vol de pente dynamique : "" |

|

|

|

|

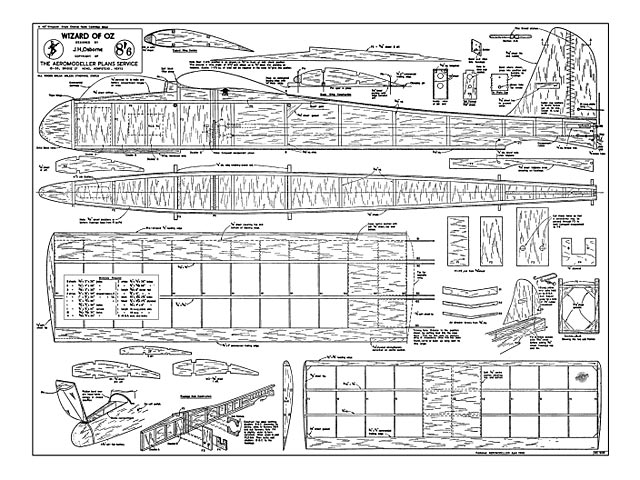

En fouillant dans ma (très maigre, juste quelques numéros) collection d'Aero Modeller, je suis tombé, dans le numéro 363, d'avril 1966, sur un article écrit par James H. OSBORNE, intitulé : Avant de présenter son planeur, le Wizard of Oz, il y raconte qu'il pratique le vol de pente RC depuis 1962 et nous explique comment exploiter les ascendances dynamiques sur une pente. Le Wizard of Oz, très compact et bien adapté aux pentes fortement ventées, a une envergure de 4 pieds [122 cm]. Seule la direction était commandée par un sytème à échappement. [2] |

Wizard of Oz [Aero Modeller n° 363, avril 1966] |

|

| Jean-Pierre Di Rienzo a compilé les revues modélistes françaises [Modèle Magazine, Le MRA] depuis 1964 jusqu'en 1972 ce qui nous permet de faire un tour d'horizon de ce qui s'est fait en France durant cette période. Nous avons choisi de classer les articles collectés en deux catégories : * D'une part les articles traitant des techniques de pilotage en vol de pente, * Et les comptes-rendus de rencontres et tentatives de records d'autre part. * Enfin dans une troisième page nous présentons quelques planeurs utilisés en vol de pente durant cette période. |

|

|

|

| |

| Théorie-technique du VdP | |

|

|

| Technique de vol de pente RC | |

| Christian CHAUZIT, rédacteur de la revue Modèle Magazine, nous fait part, en 1970, de sa grande expérience du vol de pente RC qu'il pratique depuis 1968. | |

| Le vol de pente R/C | |

| Par Christian CHAUZIT, Modèle Magazine n° 226 de février 1970 | |

Le vol de montagne! Le Cobra 4 évolue ici au Mont-Joux devant la masse imposante du Mont-Blanc. [Photo P. Beaube] |

|

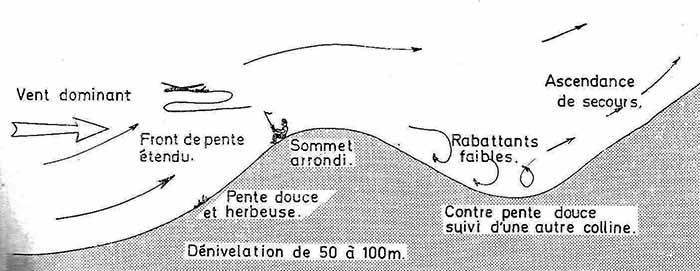

Pente type |

|

Robert BARDOU présente le « Chouca » en vol à FAGES, président des Cigognes [Photo Bardou] |

|

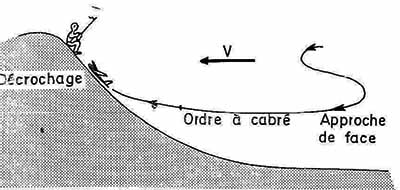

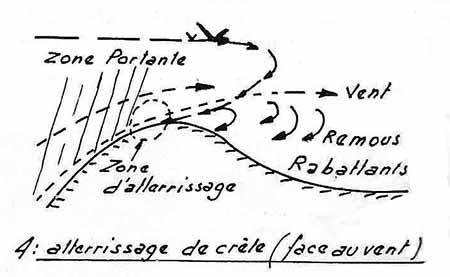

--------- ---------  Atterrissage de pente, à gauche ------------------------ Atterrissage de crête, à droite |

|

C. CHAUZIT |

|

Une aile volante d'étude RC 6 canaux, réalisée par l'auteur et essayée en vol avec Robert BARDOU sur les pentes de "Gréolière-Ies-Neiges" (Alpes-Maritimes) [Photo Bardou] |

|

| Le vol de pente en planeur R.C. dans le Sud-Est | |

| MRA n° 372, mai 1970 Le vol de pente en planeur R.C. dans le sud-est Par Pierre Bluhm Texte + planeur MP I (caractéristique, petite photo) |

|

| ... Parlons maintenant un peu de l'appareil. MP 1 est tout simplement mon premier motoplaneur type « Coupe Jean Médecin », auquel j'ai enlevé le moteur Cox Tee Dee 1,5 cc. Le « Modèle Réduit d'Avion » a décrit cet appareil dans son numéro 351 avec plan. Cette cellule qui a à son actif officiellement les temps de 5 h. 0' 22" de 6 h 58' 46", 8 h. 29' 51" et 104 km 200 en 4 h 55' a révélé les qualités suivantes (temps chronométrés en quatre vols 25 h. 23' 59") : 1° Défense dans le vent car la vitesse de celui-ci atteint au milieu de la journée une grande force (30 à 50 km/ h) 2° Très grande maniabilité : Là je crois avoir été servi par le type « motoplaneur » de la cellule utilisée. En effet, j'étais arrivé à la conclusion suivante après deux ans de concours formule Jean Médecin, que seul le double dièdre permettait une grande précision de pilotage pour ce genre de cellule (atterrissage de précision des concours) . 3° L'appareil possède également de bonnes qualités de planeur : profil personnel légèrement creux ressemblant au Goldberg G 610 b. Celle qualité se voit en fin de vol... Croyez-moi. 4° Solide, car la pente est très dure... il n'y a pas d'herbe sur nos pentes... mais des cailloux. Pour terminer, il faut dire un grand merci à notre « réseau de contrôle ». Commissaires et chronos, qui sont restés des heures et des heures dans la montagne, qui se sont dérangés par n'importe quel temps, qui ont sacrifié leur dimanche à la cause de l'Aéromodélisme. Pour finir, ce réseau de contrôle avait en main le Code Sportif dernière édition... afin qu'il n 'y ait pas d'équivoque. En conclusion, je pense que de nombreux modélistes vont se laisser tenter par le vol de pente. Cherchez une dénivellation, une butte bien exposée au vent et vous voilà parti pour un bon moment... et puis quel silence... Rottier et Pouliquen ont même taté du CH en vol de pente ce qui fera de leur part l'objet d'un article. |

|

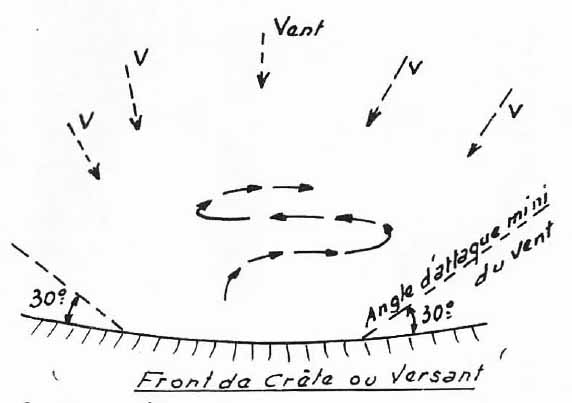

|

|

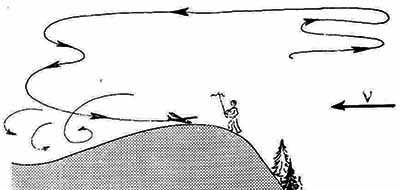

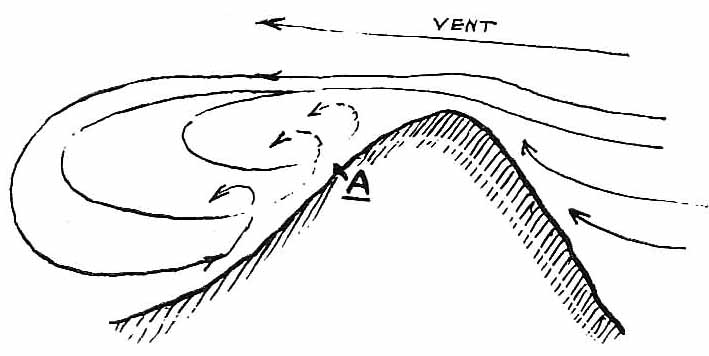

| Deux remarques au sujet de la « dynamique » de la pente. a) la pente ne rend bien que si son orientation est bien perpendiculaire au vent ... Plus on s'écarte de cette direction idéale moins bons sont les résultats. b) phénomène du rouleau. Il peut très bien arriver qu'une pente soit « sous » le vent sans que l'on s'en aperçoive (ciel sans nuage). Si le vent en altitude est violent il se produit de l'autre côté un ensemble de rouleaux qui fait que l'on a l'impression quand on est du côté sous le vent (en A par exemple) d'avoir affaire à un vent ascendant. Mais dès que l'on s'écarte de la pente on comprend vite dans quel guêpier on est tombé. La vitesse de chute est impressionnante. L'appareil se présente comme un pantin désarticulé... Une seule solution (si l'on peut) : revenir à la pente et profiler du remous ascendant et se poser au plus vite... |

|

| Le vol de pente R/C | |

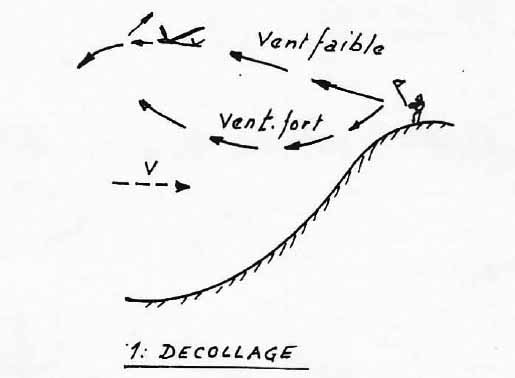

| MRA n° 374, juillet-août 1970 Par Raymond Brogly |

|

|

|

|

|

b) Le vol sur le dos (vol inversé) c) Les cercles d) Le huit couché e) Atterrissages et décollages successifs |

|

Décollage par vent faible : il faut catapulter le planeur [photo Raymond Brogly] |

|

| Le vol de pente R/C (suite) | |

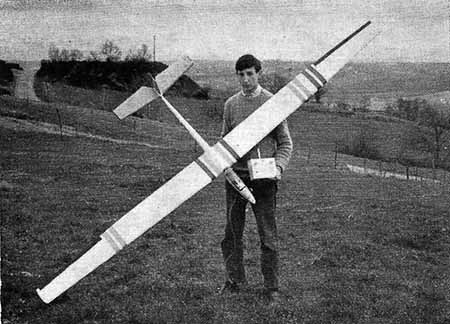

| MRA n° 375, septembre 1970 Par Raymond Brogly Texte + Cirrus Thobois (photo) + Sites de vols dans les Pyrénées + exemples de pilotes. |

|

Le Cirrus R/C Thobois, beau planeur de vol de pente équipé d'ailerons. Pilote Lalanne (Cliché Brogly) |

|

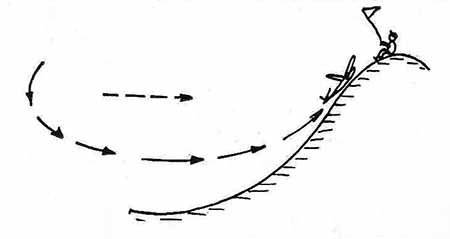

| I | |

Atterrissage de pente |

|

| B) Atterrissage de crête. Moitié vent debout, moitié rabattant. C'est celle que nous préférons car elle est très jolie à voir, elle fait vraiment planeur grandeur. Elle nécessite cependant une très bonne connaissance du terrain, de son modèle et des réflexes très sûrs et rapides : surtout par grand vent. Il s'agit de profiter des rabattants, au-dessus et légèrement en arrière de la crête, pour descendre, sans se laisser emporter cependant par les courants turbulents. Vous vous rendrez bien compte que la moindre erreur vous envoie à plusieurs dizaines, centaines de mètres de votre crête à une vitesse folle ... Tout d'abord, il faut établir exactement le lieu où les rabattants commencent. Pour ce faire, survoler cette crête d'abord tout près de vous, à bonne vitesse pour garder de la défense. Les rabattants commencent là où le modèle s'agite, semble s'enfoncer, voire s'immobiliser : attention : piquez ! En pratique, passez entre 5 et 10 m au-dessus de vous (vous êtes sur le sommet). Décrivez un large cercle par l'avant avec le dernier quadrant derrière vous : à un moment donné, le planeur réglé trim neutre ou léger piqué (c'est plus prudent) s'immobilise (comme un cerf-volant) puis il commence à reculer si vous n'y prenez garde, tout en perdant de l'altitude : vous êtes en plein dans «la dégueulante» pas d'hésitation : piquer, il faut avancer ! Lorsque vous aurez déterminé quelle est l'altitude nécessaire, la vitesse, pour toucher pile sur la crête, vous aurez un atterrissage d'une beauté et d'une douceur infinies... Le point d'atterrissage doit se trouver dans la zone «porteuse» pour une question de sécurité : si vous êtes trop long, on repart à l'aise pour un nouveau tour !... Cette technique vous initie au « Touch and go» et attention, toutes les données se modifient si le vent augmente ou diminue et contrairement à ce que l'on croit : par vent faible, on peut déborder largement la crête alors que par vent fort, il est interdit d'aller loin dans les rabattants. |

|

Atterrissage de crête |

|

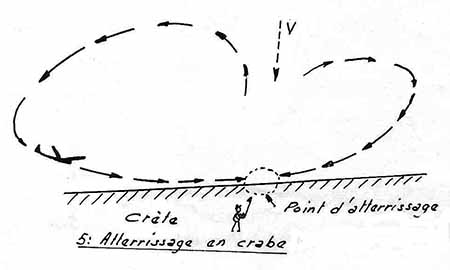

| C) Atterrissage mixte - le Crabe. Nous supposons toujours que vous disposiez d'une pente large, dégagée, très «pentue »... La pose en «crabe» est un atterrissage où le modèle se pose en suivant une courbe de niveau. Cet atterrissage peut se faire dans la partie portante de la pente ou dans la partie crête en débordant dans les rabattants. Au moment de l'impact, le fuselage est sensiblement perpendiculaire à la direction du vent. Il est évident que l'aile qui est «sous le vent» aura tendance à se soulever et l'autre à s'abaisser = glissade. Il faut l'éviter. Il suffit de doser la direction vers l'aval de telle façon que la force du vent et l'ordre virage s'annulent. Supposons que vous arrivez par la droite. Vous éloignez le planeur, sensiblement à hauteur des yeux (pas de torticolis !) virage à droite, cabré léger... Essayez de réaliser une tangente par rapport à la pente. Maintenez ordre à droite (proportionnel) afin de combattre le dérapage provoqué par le vent latéral, ordre piqué dosé, lorsque vous êtes à 10 ou 20 cm au-dessus de l'herbe : poser en piquant un peu plus. Avantage : Si la procédure a loupé, il vous est facile de piquer plein aval et de recommencer, sauf si vous êtes passé de l'autre côté de la crête... Inconvénient : demande une bonne maîtrise du modèle et de la pente. |

|

|

|

| QUELQUES VEDEPISTES - M. Pierre Bachelet, instituteur (aime la tempête) à Marquise (62). - M. Robert Bardou, modéliste et photographe (vole en bord de mer) Menton. - M. Pierre Bluhm, opticien (également spécialiste vol libre) (record de France de durée), Nice. - M. Roland Stuck, Oberhausbergen (67). - M. Georges Damerval, Phalsbourg (57). Actuellement un noyau se forme à Poitiers et à Agen. |

|

| LA LUTTE POUR LES RECORDS EN PLANEURS R.C. CONTINUE Pierre BLUHM, le 19 juillet sur la pente de Bezaudun, a réalisé un vol de 12 heures 7' 19" et il a demandé l'homologation mais... dans les Pyrénées, le 27 juillet, avec un planeur télécommandé, M. BROGLY a réalisé un vol de 13 h 43" dont il demande l'homologation. |

|

| Le vol sur pentes étroites | |

| Par Raymond WATRELOT, MRA n° 580 mars 1988. Article illustré de photos d'un Choucas. | |

| Pratiquant le vol de pente sur les terrils depuis mai 82 et ayant accumulé, en cinq ans, quelque 300 atterrissages sur ces pentes étroites, je pense pouvoir, en toute modestie, écrire cet article que je destine aux védépistes débutants ou aux planeuristes de plaine qui, soit par scepticisme ou par crainte de casser, n'ont jamais osé s'aventurer sur une pente aussi étroite qu'un simple terril désaffecté. Il va sans dire que les considérations qui vont suivre concernent également les pentes étroites et moins étroites, autres que les terrils, quelles qu'en soient la configuration et l'orientation. | |

| Le Choucas en vol au-dessus d'un terril désaffecté à Charleroi | |

| Prospection des pentes Un facteur essentiel de réussite est d'abord de bien connaître l'aérologie de la pente ; n'oublions pas que le vol de pente n'est possible que grâce à la combinaison du vent et de la pente, ces deux facteurs ayant une importance égale, l'un n'allant pas sans l'autre. A moins donc d'avoir déjà, au départ, une "grosse moustache" il n'est pas conseillé de s'aventurer sur une pente étroite et inconnue avec, sous le bras, un ASW 21 tout neuf : c'est la garantie de redescendre avec de la casse. Pour prospecter une nouvelle pente, il est préférable de monter avec un planeur approprié : un bon 2 axes fait très bien l' affaire. Votre revendeur habituel pourra vous conseiller utilement. En ce qui me concerne, je prospecte avec un Chouca, de Bardou, profil Clark Y, stabilo modifié. Ce planeur est purement génial pour les débuts. Bien centré, il décroche très tard, répond très bien à la direction pour un 2 axes (mettre beaucoup de débattement) et est très stable en vol. Pour planter un Chouca, il faut vraiment le vouloir ; la recette, pousser le manche de profondeur à fond vers l'avant et maintenir jusqu'au sol , comme un de mes amis. Si donc vous vous mélangez les pinceaux, surtout, ne pas s'exciter. Lâcher les manches : le modèle se stabilisera et reprendra tout seul sa ligne de vol. Avec un poids tout équipé de 1 kg, sans lest, il permet des vols par petit temps (2 à 3 m/sec) [1 m/s = 3,6 km/h] et même par très petit temps (vents inférieurs à 2 m/sec) ; sa bonne stabilité latérale permettant de gratter très près de la pente. En outre, le profil Clark Y supportant un accroissement de charge alaire importa nt; avec 300 g de lest au centre de gravité (prévoir une soute à lest suffisamment solide) ce Chouca encaisse sans broncher des vents soufflants à 17 m/sec (60 km/h). Son étonnante maniabilité permet des atterrissages sans problèmes par des vents de 12 m/sec (au-delà, il y a quand même des risques). Le stabilo a été modifié en s'inspirant directement du système adopté sur l'Alpha de Multiplex. En cas de choc, tout se déglingue mais ça ne casse pas. J'ai allongé un peu le nez pour diminuer le poids du lest à l'avant. Avec un tel modèle, vous pourrez prospecter en toute sécurité les pentes étroites (et même très étroites) et expérimenter sans risque de casse les diverses possibilités de vol et d'atterrissage, par des vents de forces différentes. Lorsque vous connaîtrez bien la pente, vous pourrez alors vous y aventurer avec un modèle plus élaboré (un truc à ailerons). Connaissance du vent Sur une pente, il est impératif de connaître en permanence la direction du vent. Celle-ci peut changer en cours de vol et par conséquent modifier les conditions de vol et les modalités d'approche à l'atterrissage . De même il est utile - sinon indispensable - d'en connaître aussi la force (la vitesse), ce qui donne, par l'expérience de vols antérieurs, les limites tant inférieures que superieures pour les différents pla neurs mis en vol. Par exemple, on saura que tel planeur peut encaisser sans risques des vents jusqu'à 12 m/sec, qu'avec tel autre il est scabreux de voler par des vents supérieurs à 8 m/sec, ou encore qu'il est inutile de lancer votre miniplaneur par un vent inférieur à 6 m/sec, sous peine d'aller le rechercher 30 mètres plus bas. Par ailleurs, si le vent a forci en cours de vol , les modalités d'approche seront modifiées. On n'atterrit pas de la même façon par temps calme ou par temps fort. Un bon anémomètre et une manche à air sont donc quasi indispensables . Sur l'anémomètre Anemo, de Dauta, j'ai aménagé une petite manche à air : l'ensemble se porte sans contrainte à la ceinture (voir photo) et peut être consulté aisément en cours de vol (plus facilement encore si, comme moi, vous pilotez en monomanche), par exemple avant d'entamer la procédure d' atterrissage. |

|

L'anémomètre se porte à la ceinture ... et peut être consulté aisément en cours de vol. |

|

| (relire à ce sujet les articles de A . Bochno et Ch . Chauzit) | |

Lancé du Choucas - Col de la Colombière (Haute-Savoie) |

|

| Vol Par gros temps - Voler loin de la pente: en volant près, vous êtes à la merci d'une bourrasque de vent ou de la moindre erreur de pilotage qui vous enverra , en moins de temps qu'il ne m'en a fallu pour écrire ces mots, loin derrière, dans les rabattants. - Ne jamais virer vent dans le dos, même si vous volez à 100 m devant la pente; vent arrière, ça va vite et ça répond moins bien aux commandes. J'en connais qui ont été surpris ainsi, avec un ASW 17, qui a souffert quelque peu à l'atterrissage. - Ne jamais entamer un renversement vent de face par un vent de plus de 10 m/ sec, car, dans ce cas, à la sortie de la ressource, vous vous retrouverez non seulement vent de dos, mais avec, en plus, le plein badin acquis en phase de descente . Je l' ai appris à mes dépens pour avoir désintégré de la sorte le fuselage d'un Wassmer W20 (sans toutefois trop de regrets, car il avait probablement dans la roue plus de 1 000 atterrissages sans casse). Par petit temps En grattant le long de la pente, vous pourrez (selon le modèle mis en oeuvre), prendre un peu d'altitude . Vous pourrez alors vous éloigner de la pente pour essayer d'accrocher un thermique . Mais attention ! Veillez à conserver assez d'énergie potentielle (altitude) pour pouvoir ramener le modèle aux pieds. Si ça dégueule, revenez aussitôt vers la pente. Une règle : par petit temps, dès que votre modèle descend plus bas que la ligne d'horizon (il ne vous apparaît plus dans le ciel mais dans le paysage), il faut envisager d'atterrir sous peine d'aller rechercher le modèle 30 ou 40 mètres plus bas. Si la pente est bien dégagée, c'est sans danger pour le modèle mais, à moins d'avoir à votre disposition un "petit boy" Batutsis (1) qui ira rechercher le modèle en perdition, c'est fatigant pour le pilote. Si vous volez sur une pente boisée en contrebas, Semnoz pente Ouest par exemple, n'insistez pas si le modèle vous apparaît sous la ligne d'horizon : vous risqueriez de le perdre irrémédiablement. Je garde en mémoire l' aventure malheureuse de trois modélistes, par ailleurs très sympas et cependant pas mal "moustachus", qui, en 1980, en vacances à l' hôtel du Semnoz tenu par M. et Mme Coutet, ont passé, hélas sans succès, une journée entière à rechercher un 4 mètres tout neuf perdu de la sorte dans les sapins. Par petit temps, vous pourrez virer vent de dos, si vous avez assez d'altitude, mais ne jamais venir sous une ligne horizontale à hauteur de la pente. |

|

| (1) Batutsis (ou Tutsis) : groupe ethnique du Burundi, dont la taille moyenne des individus avoisine les deux mètres. | |

Atterrissage |

|

Face au vent, pour freiner le modèle, c'est bon pour un atterrissage en douceur. |

|

| (1) Sauf évidemment défaut de structure de la voilure se terminant par le bris en vol. | |

| SOURCES DOCUMENTAIRES | |

, Aeormodeller Annual 1960, p 107-109. Via Gérard Rémond, 21/10/2021, Les articles suivants ont été scannés par Jean-Pierre Di Rienzo [janvier 2020]. |

|

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|