| Accueil |

Les profils Jedelsky |

| Lors de la 2ème édition du concours international d'ailes volantes en vol libre de Brême (Allemagne du nord ), en 1953, Herbert JANSA présentait un modèle dont le profil et le mode de construction étaient alors totalement inconnus. Baptisé construction ''standard'' puis '' balsa plein '' c'est sous l'appellation de '' Jedelsky'', du nom de son créateur, Erich JEDELSKY, que ce profil et ce nouveau procédé de construction seront connus dans le monde. En France Jacques DELCROIX en vol libre et Robert BARDOU en RC [connu pour ses planeurs Choucas], seront des ardents défenseurs de cette technique, qui allie simplicité de réalisation, rigidité, inertie des structures et performances dans le domaine du vol thermique. Les grands constructeurs ne seront pas insensibles à ces arguments et produiront pendant plus de 30 ans de nombreux planeurs et avions équipés de ces profils, à commencer par Erich JEDELSKY lui-même qui dessinera nombre de modèles, dont le planeur Airfish est certainement le plus connu. |

|

|

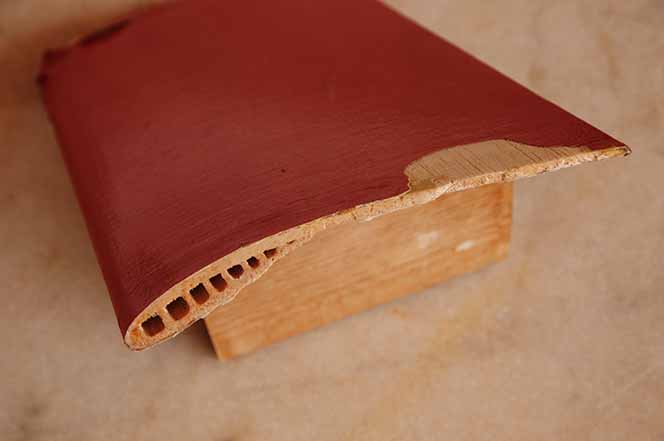

Profil Jedelsky construit en balsa plein  Profil Jedelsky allégé du Top Quark Scorpio |

ERICH JEDELSKY |

| Erich JEDELSKY (* 1923 à Mohelnice, en République tchèque (1), † 7 novembre 2000 à Neunkirchen en Basse-Autriche (2) était un pionnier autrichien de l'aviaton. Jedelsky fut un fervent défenseur de l'aérodynamique progressive [?] et co-fondateur de "l'école de Vienne". Son principal sujet d'étude fut le développement de profils d'ailes ayant un taux de chute le plus faible possible. Les ailes d'oiseau furent un modèle pour lui et il testa de nombreux profils en soufflerie. Il a développé une méthode de construction qu'il a lui-même appelée "Jedelsky Vollbalsa" ["Balsa plein"]. Jedelsky a conçu de nombreux modèles d'aéronefs, tels que le Specht (pic), Kiebitz (vanneau), Sperber (épervier), Taifun (typhon), Storch (cigogne), Kobold (diablotin ou leprechaun), Weihe (consécration), Wiesenschleicher, Airfish... Ses plans de modèles [au format 50 × 70 cm] ont été publiés par Sperl Verlag, à Vienne, au début des années 1950. Notes : (1) Mohelnice est une petite ville de République tchèque, district de Šumperk, d'environ 9000 habitants, située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest d'Olomouc (2) Neunkirchen : ville de Basse Autriche, environ 10 km au sud-ouest de Wiener Neustadt. Environ 12 000 habitants. |

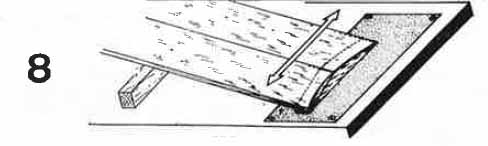

| L'AILE JEDELSKY, ORIGINES... |

| Bref historique, par Erich JEDELSKY lui-même, publié dans la revue PROP de mai 1993 (Revue officielles de l'Aéro-Club autrichien pour l'aéromodélisme). [Traduction et adaptation publié dans la revue Vol Libre n° 104 décembre 1994} [8] Nous n'avons apporté aucune modification à cette traduction pour lui garder toute sa saveur ! |

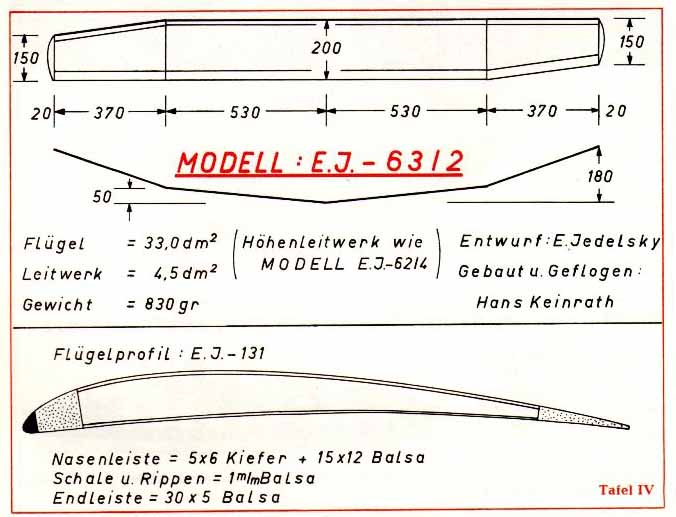

EJ-41[Figure 2] |

Figure 2 |

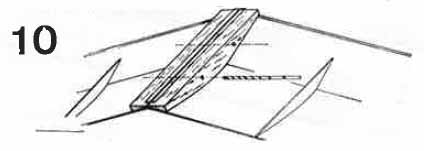

| Le premier pas dans cette directions des BF en lame fut en 1951 les profils EJ-21 et le profil « Flamingo » EJ-24 : BF en CTP 6/10 libre. Cette partie libre ne pouvait avoir qu'une profondeur relativement faible. Une profondeur plus importante, essayée en 1951 sur EJ-26, finit vite par se gondoler. EJ-34 reçut en 1951 un BF plus épais en balsa. Il était destiné à un volet automatique sur un motomodèle, mais manqua de raideur en torsion. En 1952 mes deux collègues Adolf SEMOTAN et Fritz ZIDEK réalisèrent les profils EJ-75 et 76 pour planeurs classiques et ailes volantes. Le BF de minceur absolue était réalisé en papier [Figure 10]. Pour la première fois on utilisa des nervures extérieures, chargées ici de soutenir le voile de papier. |

Figure 10 : un premier BF en CTP fin termine la partie « structure ». A son intrados sont collées des nervures de soutien, l'extrême arrière est un fil de couturière tendu. Entoilage : une feuille de papier sur l'extrados. |

Ce fut là le zénith et la fin de mes recherches en profil creux « structure » pour chute mini. Je trouvai une solution au BF ultra fin début 1952 : les fibres balsa devaient être orientées dans le sens du vol. Profil EJ-81. Un modèle de ce type fut peu après construit en démonstration à la télé, lors d'une initiation à l'aéromodélisme. Mon collègue Josef SCHÖBER améliora encore cette construction autour du profil EJ-80. Un collègue de l'époque, Herbert JANSA, en fut si conquis qu'il me demanda le plan d'une aile volante, pour le 2ème Concours international d'Ailes Volantes de Vol Libre à Brème, toujours en 1953. Ce sera la première apparition en public de la nouvelle construction. Mais le temps avait manqué pour régler le modèle avant le concours, et il ne put montrer ses capacités de vol. |

| EJ-84 : des lattes balsa assemblées et collées sur chantier. Extrados arrondi ensuite. EJ-81 : sur l'avant est collé une planchette libre en balsa mince, fibres dans le sens du vol. L'extrême arrière est recouvert d'une bande adhésive de renfort. EJ-80 : Amélioration du précédent. L'arrière est une baguette balsa ou pin. Transition d'intrados arrondie par un remplissage balsa. |

| QUELQUES PROFILS JEDELSKY |

| EJ-1 Fichier jedelskyej1.dat |

EJ-1 [Fichier jedelskyej1.dat - Dessiné avec TraCFoil] |

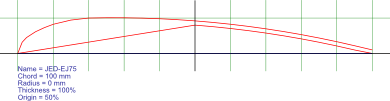

| EJ-75 |

[6] |

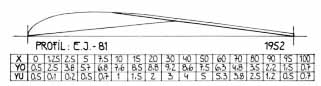

| EJ-81 [1952] |

|

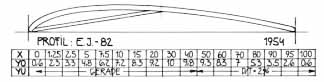

| EJ-82 [1954] |

|

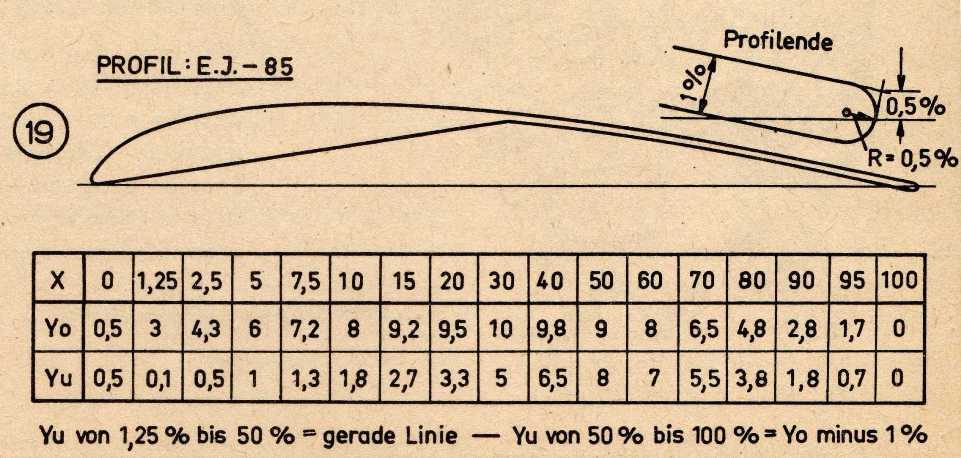

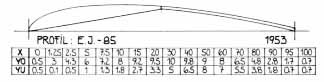

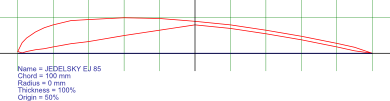

| EJ-85 [1953] |

| [Modèle Magazine n° 379 (année 1983)] Fichiers jedelskyej85.dat et jedelskyej85rev.dat |

[6] |

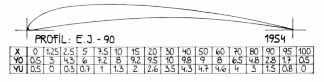

| EJ-90 [1954] |

|

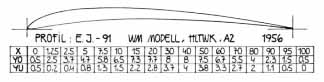

| EJ-91 [1956] |

|

| EJ-104 |

jedelskyej104 Grafik.pdf |

| EJ-106 |

[Fichier EJ-106.dat] |

| PROPRIÉTÉS DES PROFILS JEDELSKY |

| Simplicité de réalisation, rigidité, inertie des structures et performances dans le domaine du vol thermique |

| Robert BARDOU nous vante les mérites du profil Jedelsky [4] |

| Nombreux sont les lecteurs du M.R.A., intéressés par les ailes Jedelsky et leur construction ; à la demande de M. Bayet je vous exposerai donc la méthode que j'emploie personnellement, et que je préconise, n'en ayant pas trouvé de meilleure... Rappelons brièvement ce qu'est un profil Jédelsky et ce que l'on peut en attendre. Il s'agit d'une planchette de balsa épaisse de 1,5 cm usinée au profil Clark Y et prolongée à son bord de fuite par une planchette de balsa de 2 mm, d'une largeur égale ou supérieure au profilé, suivant la courbe de l'extrados, ce qui donne un profil creux très porteur. Cette planchette est rigidifiée par des nervures collées à l'intrados et qui restent apparentes, ce qui donne à l'aile son aspect caractéristique. Outre la nécessité mécanique de ces nervures, celles-ci apportent un comportement en vol très bénéfique : des virages inclinés sans glissades ni décrochages mais au contraire, ascendants ! Ce qui est, il faut avouer, très inhabituel. Une portance exceptionnelle, même par très faibles vents ou thermiques, complétée par une bonne pénétration (même dans le Mistral...). Selon l'envergure, les résultats sont évidemment différents, on peut atteindre pratiquement jusqu'à plus de 3 mètres et obtenir alors un planeur extraordinaire, accrochant au moindre souffle, mais on est là, à la limite des possibilités mécaniques de la construction, c'est un planeur à réserver pour les faibles vents ou thermiques. Je le considère comme planeur de complément très utile lorsqu'après un long déplacement on arrive sur la pente sans un souffle... ! Une bonne moyenne est 2,50, 2,70 m très bonne sustentation, bonne pénétration, bonne solidité. Avec 2 mètres, on peut aborder les forts vents, la maniabilité est excellente et la solidité à toute épreuve. Le profil Jedelsky n'est pas prévu pour l'acro, c'est évident, toutefois on peut très bien s'amuser avec, je vous citerai loopings droit et même inversé, vrille, bref vol dos, et Broglie réussit même avec, de surprenants tonneaux — un peu « barriques » tout de même — mais enfin «faut le faire» ! Ajoutez à tout cela l'avantage d'une construction d'une rapidité et d'une simplicité unique, avouez qu'il y a de quoi être tenté et séduit ! |

| Le "Jedelsky" a souvent été critiqué. Voir par exemple article de Brogly "En réponse à vos questions" MRA n° 382 |

Petite mise au point Par Robert Bardou MRA 386 (août 1971) p 17 |

|

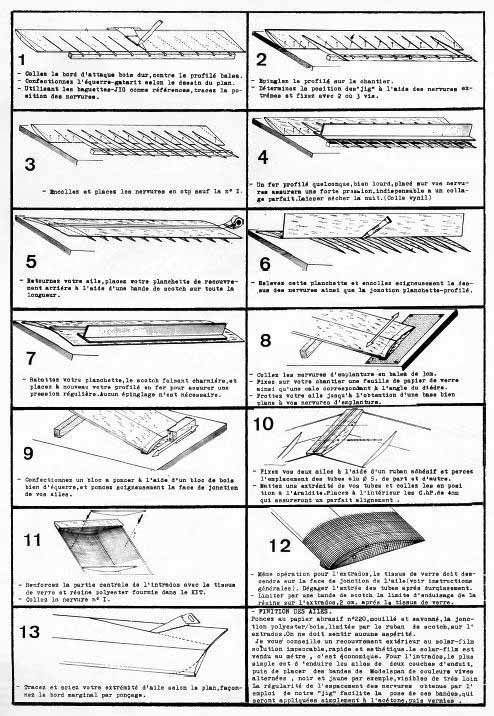

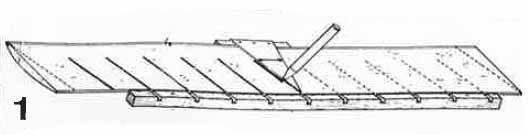

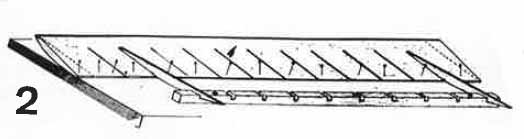

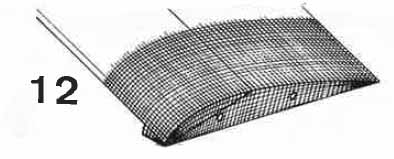

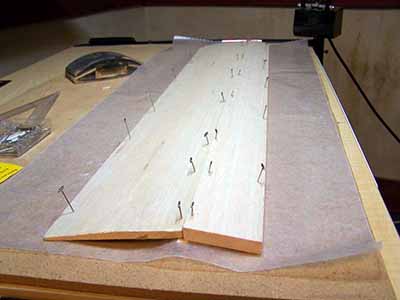

| TECHNIQUES DE CONSTRUCTION |

| Technique de Robert BARDOU [4] |

| Très simple à monter, cette aile est assez difficile à réaliser avec les moyens du bord, le balsa de grande longueur, 1,40 m et plus, n'existe pas couramment dans le commerce. Un profilage précis sur cette longueur est pratiquement impossible a obtenir à la main, après bien des essais divers, j'ai dû personnellement avoir recours aux machines modernes multifaces pour obtenir un travail constant. Les nervures apparentes de ce type d'aile sont souvent malmenées et il est nécessaire de recourir au contreplaqué ; le plus léger, le peuplier extra-blanc de Yougoslavie convient très bien, l'épaisseur de 2 mm, suffisante permettant une bonne surface de collage, une parenthèse à ce propos, certains modélistes croient bien faire en employant l'araldite pour cette opération, qu'ils sachent que c'est parfaitement inutile car c'est le balsa de l'aile qui se délaminera à l'arrachement et jamais la colle qui lâchera, employez donc une simple vinylique blanche. Le fait d'employer le contreplaqué pour les nervures pose un problème, car il est impossible de les épingler, j'ai donc été amené à imaginer un bâti de montage très simple, une simple baguette de bois dur de 15 x 15 mm dans laquelle j'ai positionné et rainuré l'emplacement de toutes les nervures. Cette baguette de positionnement (JIG en anglais), accompagne mes «kits» d'ailes Jedelsky. J'ai illustré pas à pas la méthode de construction, publiée ci-contre, et n'ai pas grand chose à rajouter. Après avoir utilisé de nombreux systèmes de liaison des deux demi-ailes, j'ai légèrement modifié et adopté un système très simple dû à mon ami Fourcade, de l'A.C. Bigorre, et qui consiste en deux broches en corde à piano de 0,4 mm, traversant les deux grosses nervures d'eniplanture qui doivent faire exactement la largeur du fuselage, cela suffit, mais rajoutez un troisième tube alu de 5 et une tige filetée 0,4 avec un boulon à chaque bout si vous faites du remorquage ou exercices violents, c'est une sécurité... Croyez-moi, ce système est suffisant et très éprouvé... Je crois qu'on ne peut faire plus simple, ni plus rapide. Comme il est décrit, renforcement central en polyester obligatoire, une simple couche de tissus ultra-fin suffit, intrados comme extrados. Ma finition préférée est le Solar-film mais pour l'intrados la difficulté de chauffage entre les nervures ne permet que d'utiliser enduit et papier ! Voilà, je pense avoir fait le tour de la question et espère que vous serez nombreux à vouloir essayer cette aile intéressante. Robert BARDOU. |

1) - Coller le bord d'attaque bois dur contre le profilé balsa Finition des ailes |

|

| Technique de "Die Fluggeister" [7] |

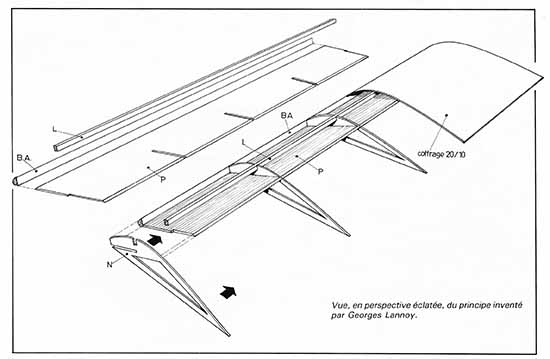

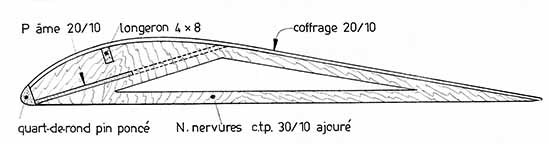

Technique de Georges LANNOY [5] |

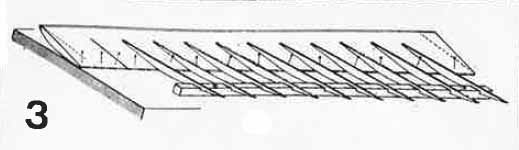

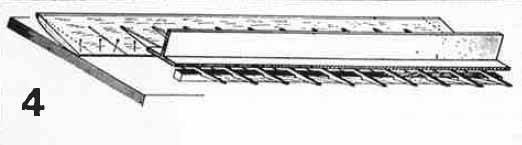

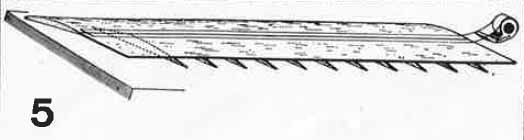

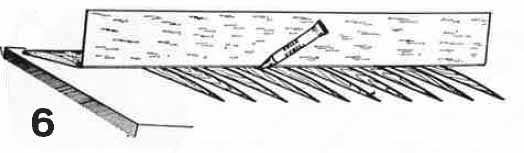

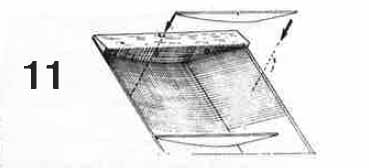

| J'ai imaginé ce procédé en élaborant un ULM modèle car poncer une grosse planche de balsa ou découper un fin morceau de polystyrène ne m'enchantait guère ; et je voulais utiliser un profil Jedelski pour ses qualités de portance à basse vitesse . Comment procéder Dans des nervures classiques, pratiquer une fente en biais permettant le passage d'une planche de balsa; sur celle-ci, faire des fentes dont l'écartement correspond au nombre de nervures; une autre fente est faite pour le longeron qui comporte, lui aussi, des fentes, dont le nombre et l'écartement sont identiques. |

Vue, en perspective éclatée, du principe inventé par Georges Lannoy. |

| L'assemblage est un jeu d'enfant : Encastrer et coller la planche, idem pour le longeron, coller le bord d'attaque, qui est du 1/4 de rond de menuiserie, pas cher. C'est solide et il n ' y a pas de ponçage. Le recouvrement est en balsa 15 ou 20/1 0, puis finition papier ou plastique. Le profil est plus ou moins cambré, suivant vos goûts, la charge alaire et la motorisation que vous envisagez. J'ai monté également ce type d'aile sur un Vicomte, et j'en suis très satisfait. La nervure de l'ULM fait 245 mm de long et 25 mm de hauteur. L'aile, d'une surface de 40 dm2 , pèse 300 grammes, y compris un généreux renfort central en fibre de verre + résine. Pour une question de rigidité, le longeron doit être collé sur la planche d'intrados. Pour une question de poids, je place alternativement nervures en c.t.p. 3 mm et nervures en balsa 3 mm, ces dernières n'étant pas ajourées. G.L. |

|

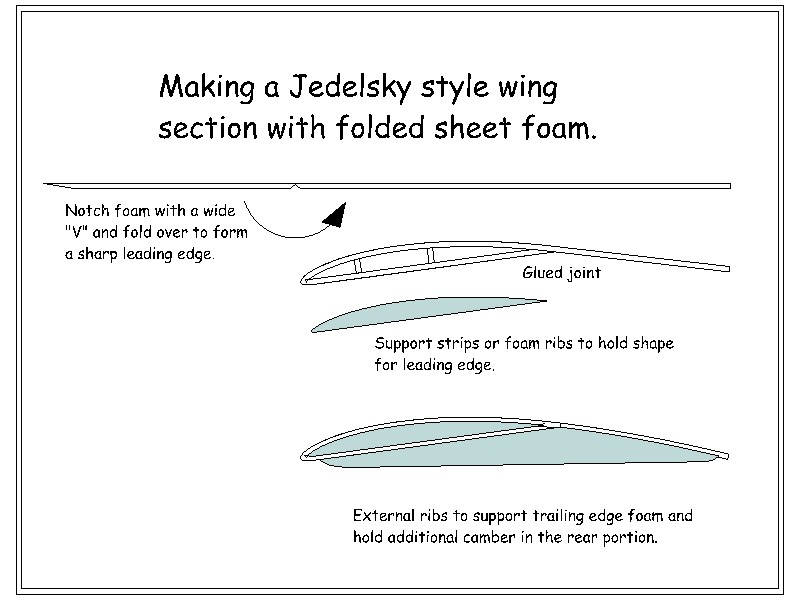

| Construction en dépron |

|

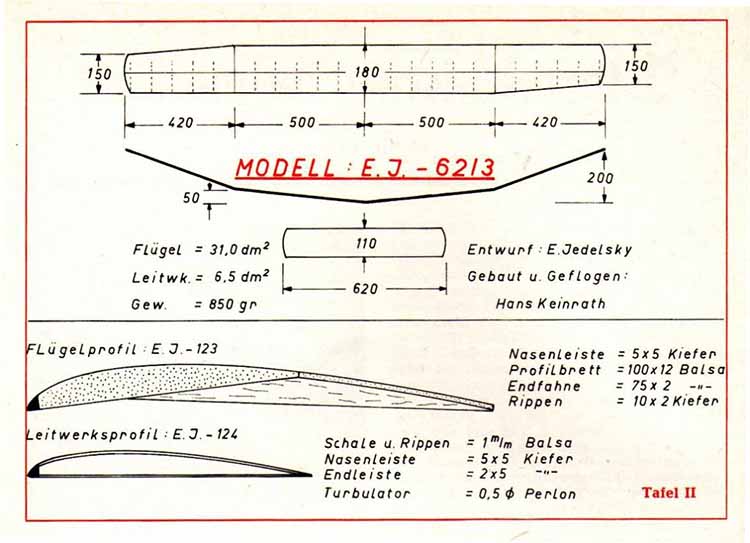

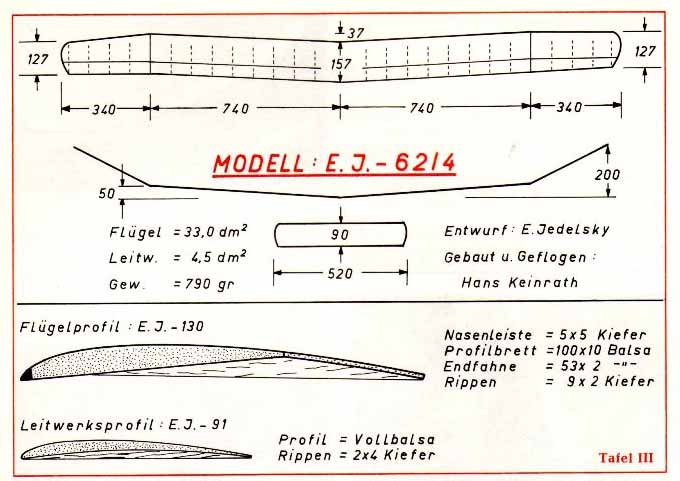

| QUELQUES MODELES ETUDIEES par E. JEDELSKY |

|

| QUELQUES MODÈLES d'E. JEDELSKY |

Jedelsky a conçu de nombreux aéromodèles, parmi lesquels on peut citer : |

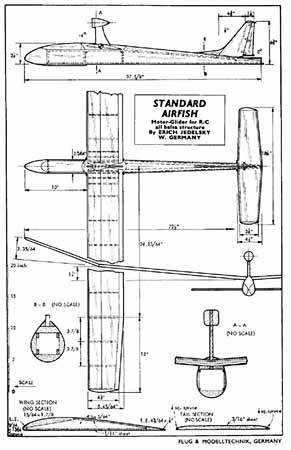

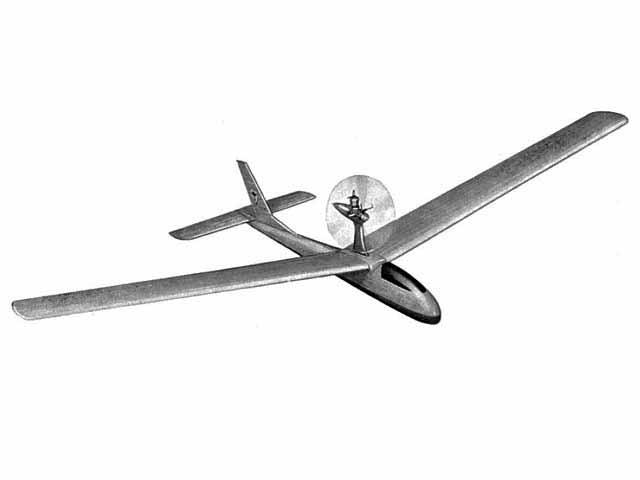

| STANDARD AIRFISH [1967 ?] |

| Envergure 185 cm Plan VTH Verlag Page forum RC-Network : http://wiki.rc-network.de/index.php/Airfish |

[Aeromodeller Annual 1968-69] |

| SUPER AIRFISH |

| Envergure 240 cm / Empennage en T Publié dans FMT 9/1973 |

|

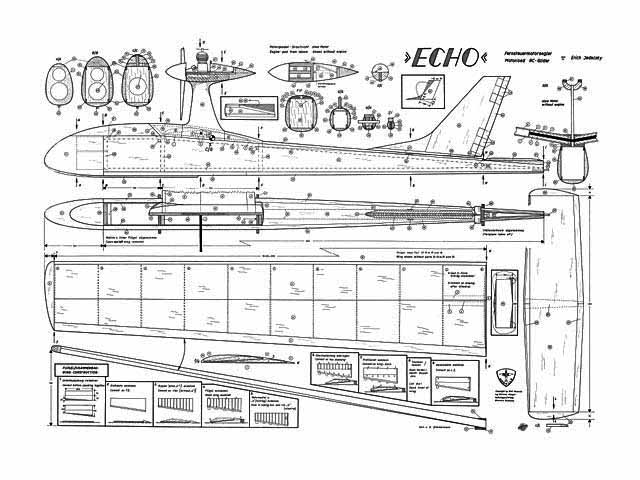

| ECHO (1965) |

| Motoplaneur pour moteur 0,8 à 1,5 cc Envergure 184 cm Plan en libre téléchargement sur Outerzone [oz13727] |

|

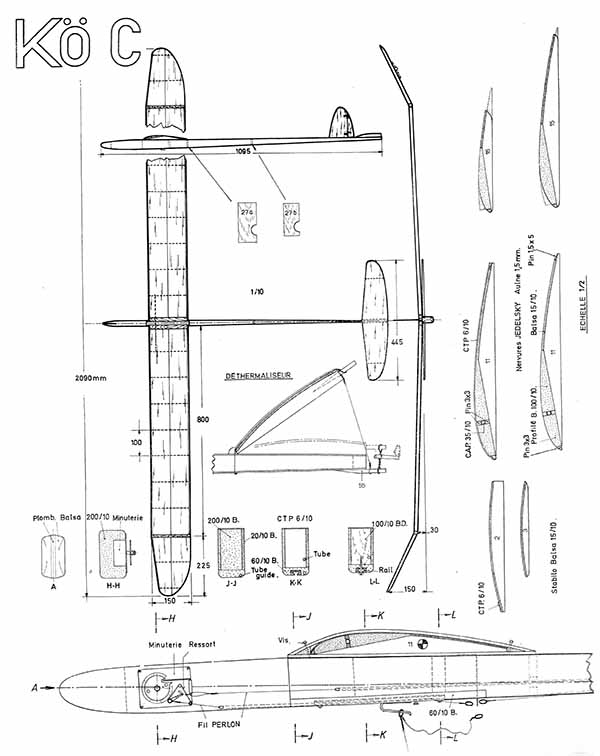

| Kö C |

[Modèle Magazine n° 214, via Jean-Pierre Di Rienzo] Plan et photos sur Outerzone |

| QUELQUES MODÈLES DE DIVERS CONSTRUCTEURS |

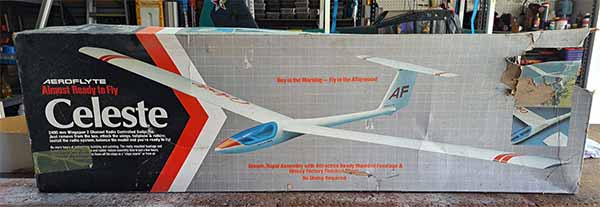

Celeste (Aeroflyte) - 19xx

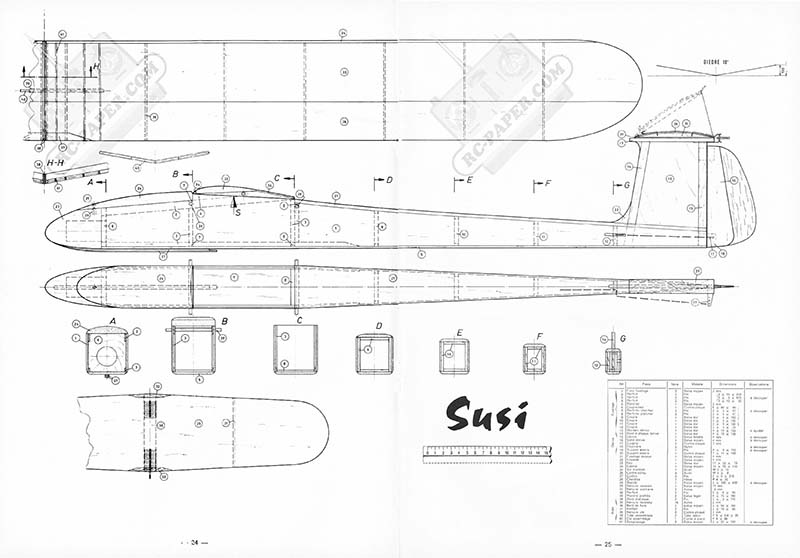

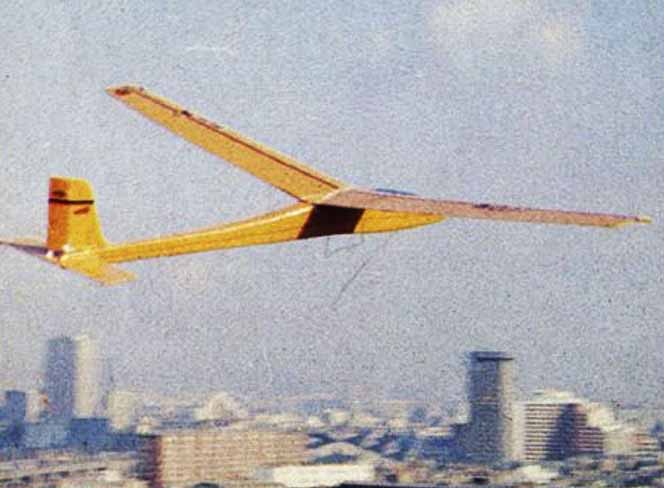

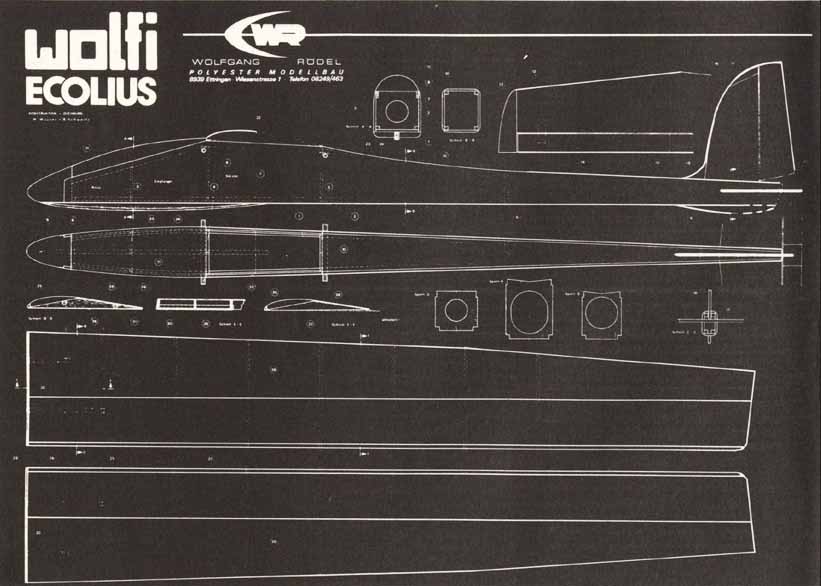

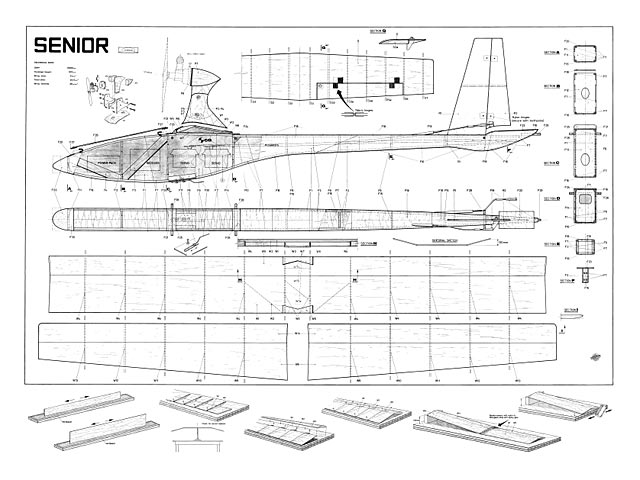

Filius (Multiplex) - 1972 RC Pilot (Graupner) - 1988-89 Senior (Svenson) - ca. 1977-78 Wolfi (de Wolfgang RÖDEL) |

| Choucas Toute une série d'appareils que l'on doit à Robert BARDOU, que l'on ne présente plus. Voir la page "La Saga des Choucas" |

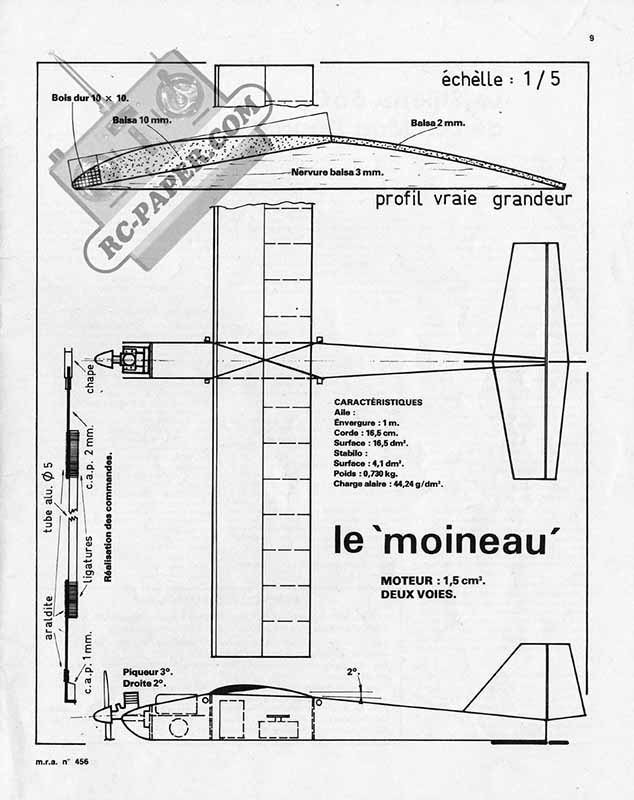

| Moineau Modèle RC de début, présenté par Dominique AUBERT, MRA n° 456, novembre 1977. |

Moineau  [MRA n° 456, novembre 1977] |

Etc. Sur le site Outerzone, une recherche avec le mot clé "Jedelsky" renvoie 2 modèles d'Erich Jedelsky : Echo et Ko C, cités ci-dessus. |

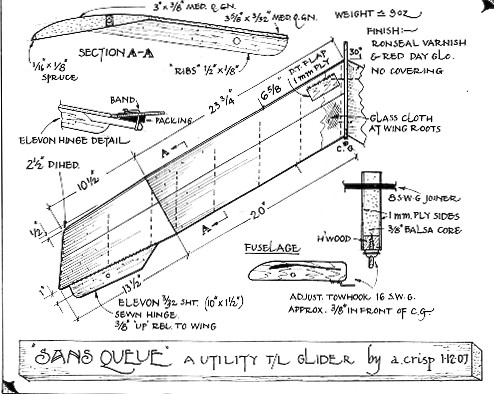

| Sans Queue Aile volante de vol libre (date et origine inconnues) |

|

| SOURCES DOCUMENTAIRES |

, Wikipêdia. Biographie |

|

Des vieilles toiles aux planeurs

modernes © ClaudeL 2003 -

|

----

----